太刀川英輔(NOSIGNER)

2021年に生物の変異と適応を元にした思考法「進化思考」を打ち出したNOSIGNERの太刀川英輔さん。23年3月に「ADAPTMENT」という概念を発表し気候変動により生じる災害の「適応」策を構造化。新たな角度から環境問題に取り組んでいる。

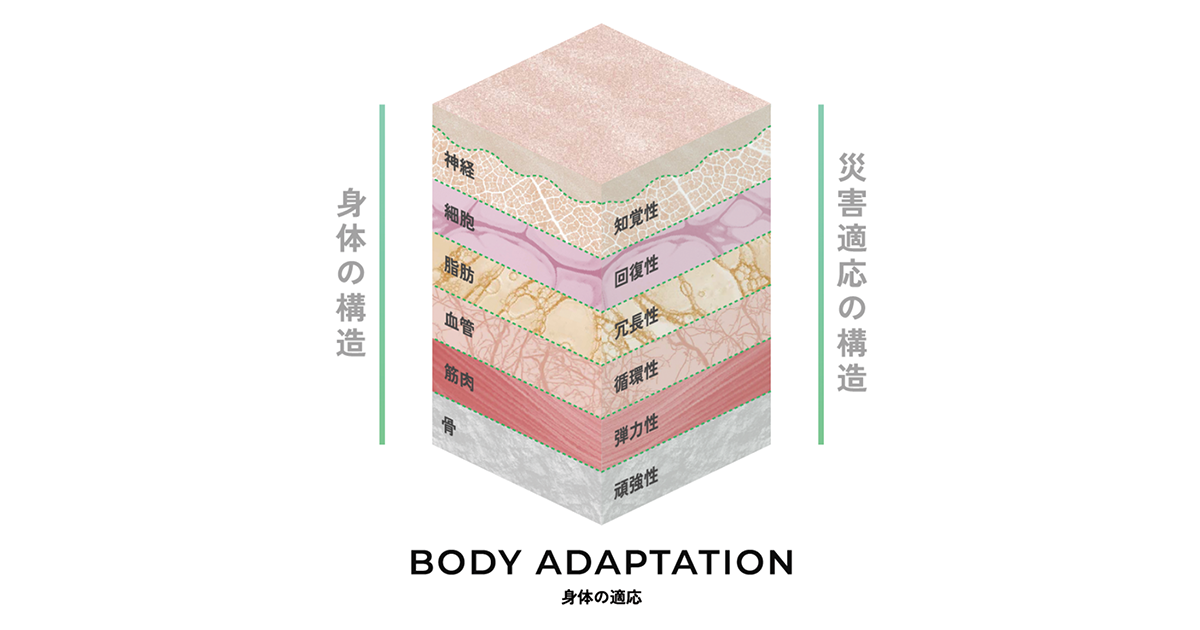

01 災害は自然環境と人間環境の間で、流域単位で起こる。「ADAPTMENT」では生物の「身体」と「行動」の適応進化を参考に流域生態系との調和を図り、柔軟な都市の構造を考える。

地球環境に適応した都市開発

――「ADAPTMENT」とはどのような概念でしょうか。

以前『ブレーン』2022年4月号で脱炭素について取材を受けた時、クリエイティブに求められる視点として「可視化」「価値化」を挙げました。地球環境の現状を可視化し、さらに産業をデザインして人々の価値観をアップデートしていく、という内容です。そこから約1年後、23年3月に発表した「ADAPTMENT」は、気候変動による災害などの影響に対して人類がどう適応するか、その手段を構造化し、可視化と価値化に結び付けるものです。

そもそも気候変動の対策には、国際的なコンセンサスとして「緩和」策と「適応」策があります。緩和とは、温室効果ガスの排出量を減らす・吸収量を増加させること。もうひとつの適応とは、既に起こりつつある気候変動による影響を軽減するために、都市や生活を変化させることです。

昨今の日本社会で企業が力を入れているのは「緩和」ですよね。「温室効果ガスの排出量を減らす」という目標は構造化されており、わかりやすいですから。一方で「適応」は、あらゆるものが対象になります。異なる環境でも育つ食材の開発、災害に強靭な建築など多岐にわたるため、これまで充分に構造化されていませんでした。

それを生物の身体と行動が適応進化してきたことになぞらえて構造化してみました。そんな気候変動によって生じる災害に適応した都市づくりのコンセプトが「ADAPTMENT」です。地球環境に適応(=ADAPT)しながら、都市を開発(=DEVELOPMENT)していく。そんな意味が込められています。僕は「進化」好きのデザイナーでして、生物の進化とはまさにこの「適応」に至るプロセスでもあるわけです。自著『進化思考』で探究したことが、ADAPTMENTでの構造化に役立ちました。まず気候や生態系への適応にあたって重要なのは、川に雨や雪が流入する範囲である「流域」に沿った都市づくりです。洪水や高潮、土砂崩れ...