エンジニアリング分野から生まれた「プロトタイピング」。近年、デザイン思考の分野からも注目を集めている。デザインファームなどを経営しつつ、プロトタイピングの研究と実践に取り組んできた三冨敬太さんが解説する。

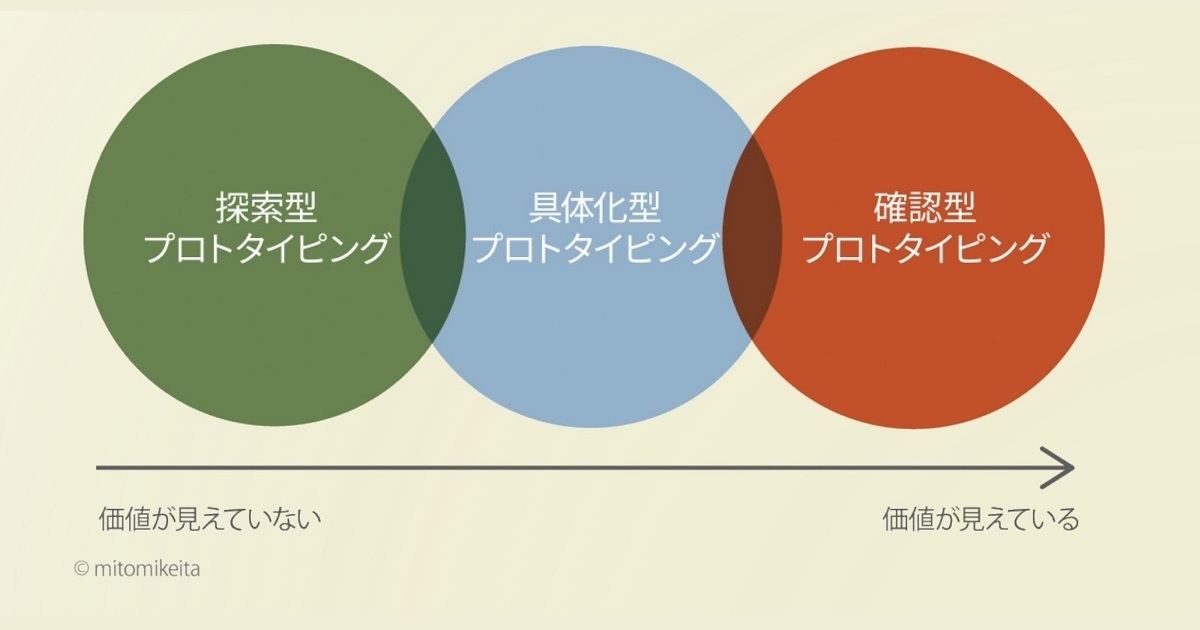

探索型・具体化型・確認型を使い分け

プロトタイピングの重要性やポイントについてお伝えしてきましたが、実際やってみようと思うと、何を実施したらいいのかイメージができない、という人も多いのではないでしょうか。プロトタイピングを含めてデザイン活動の経験が浅いと、どのようにプロトタイピングを実施すればいいかわからず、効率的なプロトタイピングができないことはさまざまな研究者も指摘している重要な課題です。

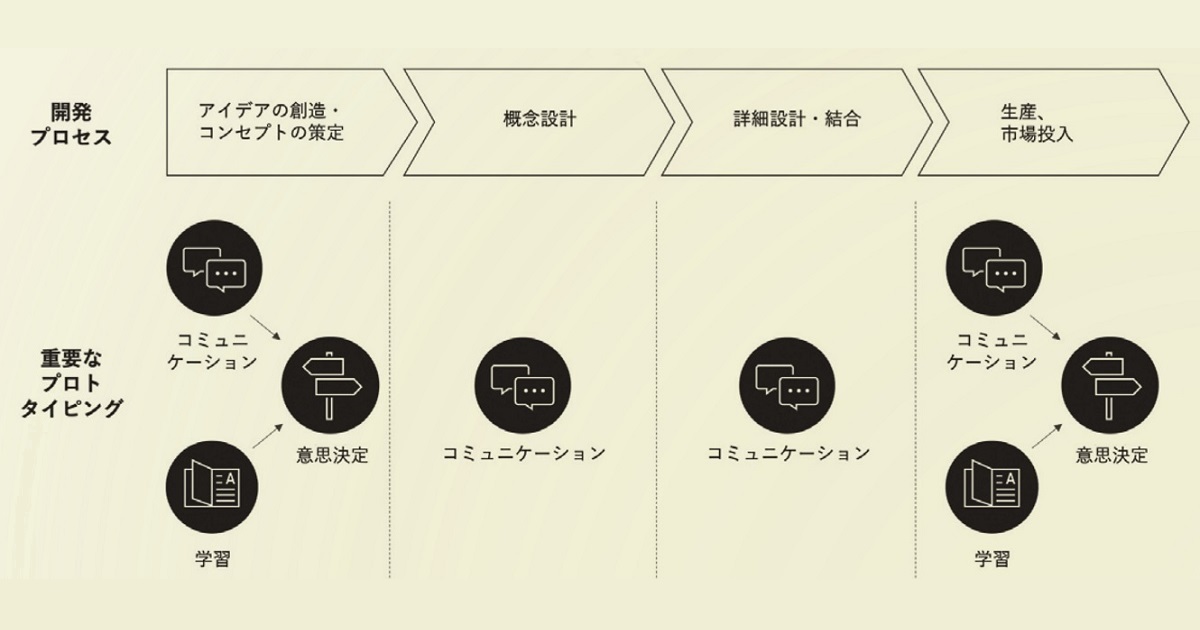

どのようにプロトタイピングを実施するのかを判断するために持っておくべき視点が2つ存在します。それが、「開発プロセス」と「分類」です。

まず、「開発プロセス」ですが、これはソリューションの現時点の状態です。たとえば、アイデアを考えている段階なのか、設計をしている状態なのか、つくり込んでいる状態なのか。その状態によって、実施するべきプロトタイピングの「分類」が変わってきます。アイデアやコンセプトを固めているときには、「価値」のプロトタイピングをすることが重要です。本誌の読者の皆さまは、新しいアイデアやソリューションを生み出すことが多いと思いますので、この価値のプロトタイピングについて、私が執筆した論文の内容から、重点的に...