2019年11月には地上47階建ての渋谷スクランブルスクエアや渋谷パルコ、12月には渋谷フクラス(新・東急プラザ渋谷)、2020年1月には銀座線渋谷駅と、大規模な施設が相次いで開業を迎える渋谷。GoogleをはじめとするIT企業が次々にオフィスを移転するなど、注目が高まっています。

今回の青山デザイン会議に集まったのは、2018年、渋谷ブリッジにストリートオフィス「TRAIN TRAIN TRAIN」をオープンしたほか、「渋谷のラジオ」の運営にも関わる博報堂ケトルの大木秀晃さん、EVERY DAY IS THE DAYの設立メンバーで、渋谷をフィールドにさまざまなプロジェクトを手がける渋谷区観光協会の金山淳吾さん、10年以上にわたって数々の再開発プロジェクトに関わり、街の変化を見続けてきた日建設計の福田太郎さん。渋谷に縁の深い3人が語る、まちづくりのこれまでとこれから、そしてこの街から生まれる“渋谷系クリエイティブ”とは?

Photo:amana photography Text:rewrite_W

クリエイターは駅前にはいない?

金山:僕は電通に勤めたあと、小林武史さんのap bankプロジェクトで、渋谷でいくつかのカフェやレストランの立ち上げに関わりました。そのとき現在の区長の長谷部健さんたちと出会って、「自分の子どものふるさとになる場所をデザインしてみたい」と思ったんです。今は、EVERY DAY IS THE DAYというエージェンシーのほか、渋谷区観光協会でも仕事をしています。

大木:最初に渋谷に関わったのは、神宮前小学校と一緒にやった水をテーマにしたプロジェクトでした。2010年からは代々木公園で防災キャンプ「SHIBUYA CAMP」をしたり、2016年から箭内道彦さんと「渋谷のラジオ」開局の手伝いをしたり。2018年には、ここ(渋谷ブリッジ)にシェアオフィス「TRAIN TRAIN TRAIN」をつくりました。金山さんとも、いろんなプロジェクトでご一緒していて。

金山:実は2015年に独立したとき、区議会議員に立候補しないかという話があって、そのときつくったマニフェストが、現在のプロジェクトの原型になっています。ただ観光だけでは狭いので、「渋谷未来デザイン」という組織をつくって、クリエイターが活きる仕組みづくりを続けています。

福田:私は日建設計という会社にいますが、設計をしているわけではなくて、その前段階の「こういう空き地や物件があるんだけど、どういうふうに活用したら面白くなるだろう」「儲けることができるだろう」という提案をするのが仕事。まちづくりや都市開発のアイデア相談ですね。

大木:渋谷ブリッジにも関わっていたとか。

福田:はい。最初に渋谷に関わったのは2006年で、六本木ヒルズができて企業が流出したこともあって、渋谷が再生する拠り所になるものをと、渋谷区さんとまちづくりのガイドラインをつくりました。その後は、渋谷スクランブルスクエアや渋谷ストリーム、渋谷フクラス、桜丘口地区やパルコなどの開発に携わっています。

大木:僕がシェアオフィスをつくりたいと思ったきっかけは、2017年にベルリンに行ったこと。そこで見た、コワーキングスペースがすごく刺激的で。日本の場合、スタートアップが多いイメージですが、向こうではいわゆるナショナル企業がチームを送り込んで、イノベーションが起こる場づくりをしていました。それで、帰りの飛行機の中で急いで企画書を書いたんです。

福田:渋谷ブリッジは、渋谷川沿いにある東横線の高架跡地を活用して、駅からの新しい人の流れをつくろうというのがテーマ。ちょうどニューヨークでも、高架の上に建設されたハイラインが話題になっていて。

大木:渋谷からも恵比寿からも代官山からも遠くて、誰が借りるんだろうと思われていた場所ですが、僕にはここが"クリエイターの数寄屋橋"に見えました。ふだん僕らが仕事をしているクリエイティブ系の会社って、こういう安くて広くて、ゆったりした場所に集まっている。クリエイターは駅前にはいないんですね。

「会話をして決める」が渋谷スタイル

金山:渋谷って歴史的には浅い街で、50年代に東急がターミナル駅として開発したのが始まり。そのあと西武百貨店やパルコができて、70年代にはファッション商業の街になり、90年代にはライブハウスやレコードショップが増えて、2000年代初めにはIT企業が集まって「ビットバレー」と呼ばれるようになりました。

福田:ずっと変化し続けているんですよね。

金山:文化的な変化から、だんだんハードウェア的な変化になって、若者文化の街から働く街へと"タグ"が変わりました。

大木:渋谷の界隈って、小さな街がくっついていて、ちょっとずつ色が違う。人間のスケール感に合っているというか、歩いていける範囲にいろんな街があるから人も集まりやすい。それがいい意味での、変化の温床になっているのかもしれません。

金山:渋谷区という単位で見ると、原宿と表参道、恵比寿と代官山ですら雰囲気が違うし、甲州街道沿いにはまた違った生態系があって、15㎢にいろんなカルチャーがある。丸の内って聞くとスーツの人が浮かぶし、六本木とか歌舞伎町にも"らしさ"があるけれど、渋谷らしさは時代や人によってそれぞれ。日本で唯一「らしさを語りにくい街」かもしれません。

福田:駅前のビル群のデザインをどうするかというときにも、同じような議論がありました。丸の内とは明らかに違うし、西新宿とも違う。デザインや景観行政って、最初にルールを決めるのが普通ですが、渋谷の場合「変わることを許容しよう」というスタンス。ルールは最低限にして、とにかく会話をしながら決めていこうと。

大木:外国人観光客も増えましたよね。

金山:ありきたりだけど、スクランブル交差点が象徴的。あれだけ大量の人がいて、みんなが自己表現をしている。そういう自由奔放な姿を見にきている感じがしますね。

大木:僕たちも海外に行くとき、知り合いに「面白い人は今、どこに集まっているの?」と聞くじゃないですか。表層的に見るとスクランブル交差点に集まっているように見えるけれど、彼らはきっと別のエリアを目指している気がします。

福田:奥渋谷とか道玄坂のあたりとか。

大木:そういう場所には、クリエイティブな人がたくさんいますよね。やっぱり地元の人が楽しんでないところには、海外の人たちも来ないと思うんです。

金山:街にはハードウェアとしての観光資源と、カルチャーとしての観光資源の両方が必要だと思うんです。たとえば、スクランブルスクエアの展望台「SHIBUYA SKY」のように、わかりやすいものは大事。でもそれだけだと、1回目はいいけれど2回目は難しい。どこまで奥の深い魅力が街に実装されているかが必要で、渋谷はそのポテンシャルがすごく高い。

大木:スクランブル交差点にしろ、SHIBUYA SKYにしろ、どうして渋谷はシンボリックなものをつくれるんですかね?

福田:ヒカリエにしても、経済効率だけを考えると、当然まっすぐつくったほうがいいんです。ただ本当にそれでいいのかっていう議論があって、いろんな機能のハコが積み重なったメッセージのある形になった。SHIBUYA SKYも最初の設計段階では存在していなかったんですが、フロアを削ってでもつくったほうが面白いんじゃないかと。

金山:偶発的な、ある種の人工的自然現象で成り立っているんですね(笑)。

福田:後付けを許容してくれるというか、いろんな要素が付け加わってようやく完成して、また別の要素が出てくる。それが、渋谷の街に合っているんでしょうね。

TARO FUKUDA'S WORKS

渋谷駅周辺完成イメージ Copyright:渋谷駅前エリアマネジメント

100年に一度といわれる都市再生。オリンピック後も開発は続き、そのハード面だけでなくソフト面についても注目が集まっている。

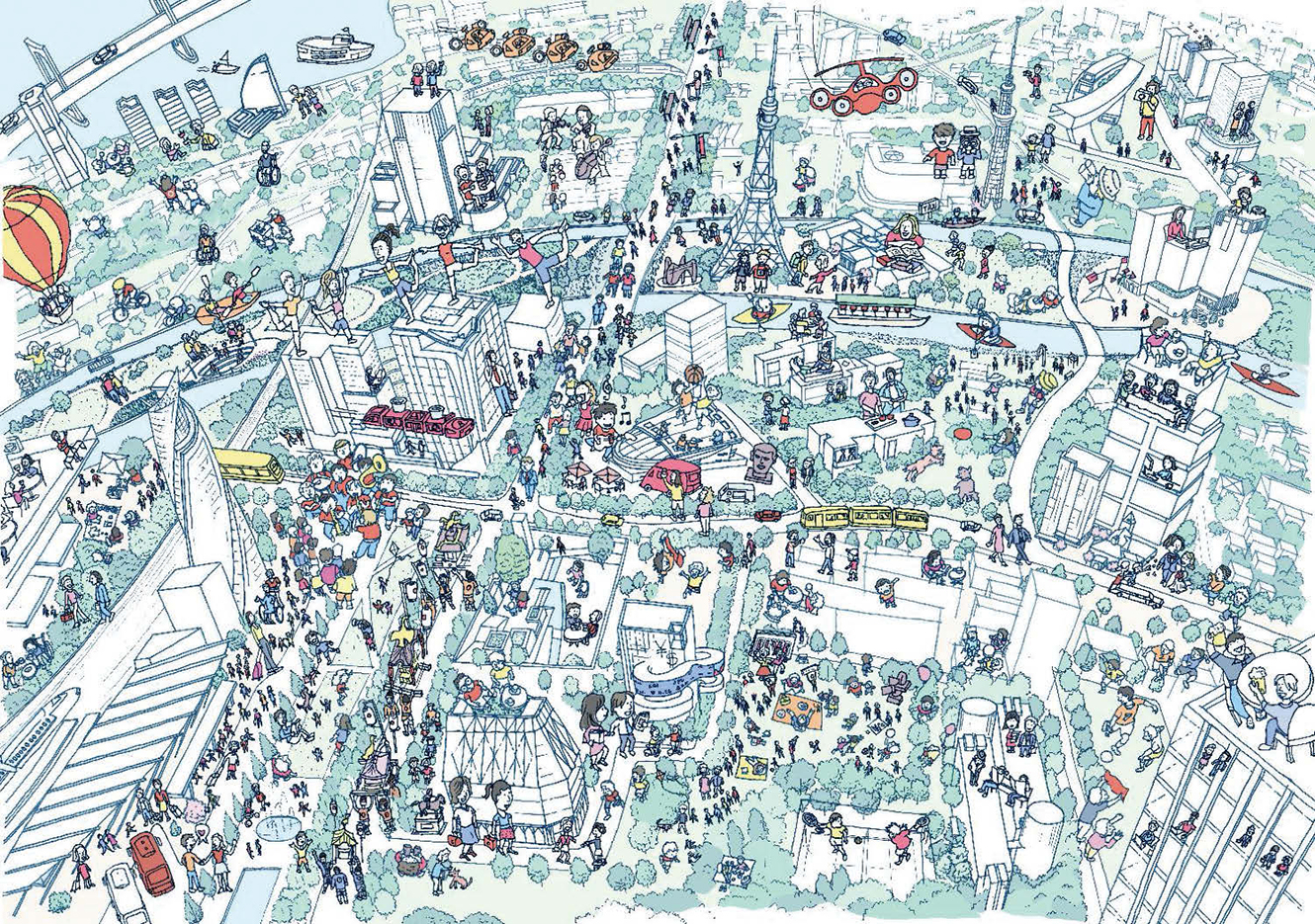

都市のアクティビティ 出典:『新建築』2017年9月別冊「都市のアクティビティ 日建設計のプロセスメイキング」

人やアクティビティこそが、街や都市の色になり、顔になる。そのための環境、建築やランドスープはいかにあるべきかを描いた。

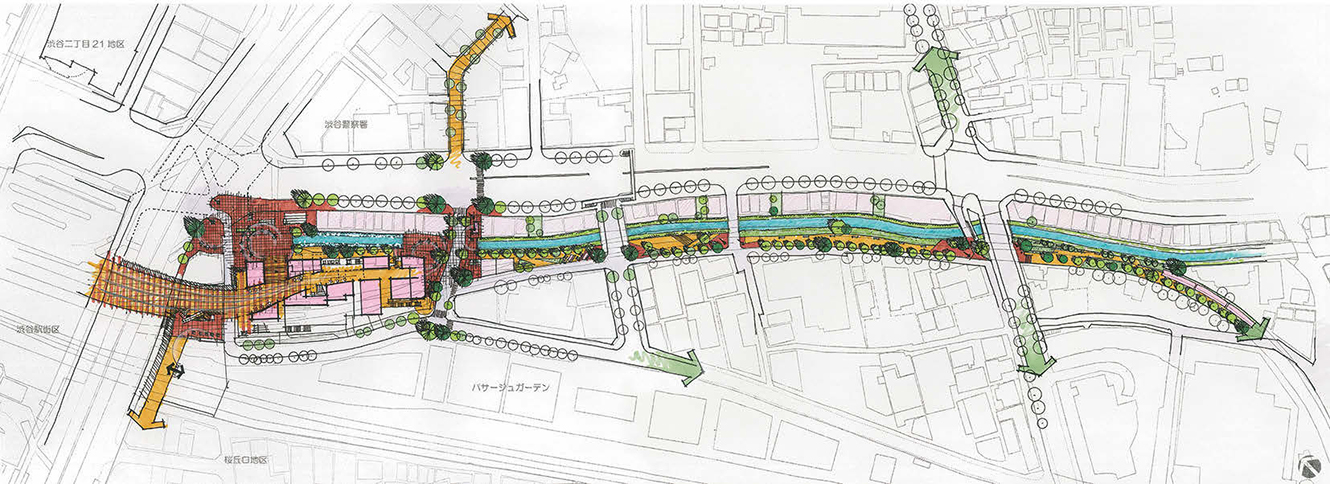

渋谷川でつながる

東横線(高架)跡地と渋谷川再生で、渋谷駅~渋谷ストリーム~渋谷ブリッジ~代官山をつなぐリニアなパブリックスペースが生まれた。

渋谷ストリーム大階段

渋谷川と街に向かって広がる大階段。イベント時には、川の上の広場が舞台に変わり、それらを見渡す絶好の観客席になる。

SHIBUYA SKY

地上約230m、渋谷スクランブルエア最上階にある展望台。アクティビティを誘発するさまざまな仕掛けが散りばめられている。

渋谷スクランブルスクエアビジョン

東京都内初、屋外広告物条例と景観条例の規制緩和によって、建物北面・東面の外壁に設置した約800㎡の異形LEDビジョン。

アイデアでつなげる人がクリエイター

金山:渋谷の変化のスピードが加速したのは、長谷部区長の功績が大きいと感じます。たとえば基本構想にしても、どこの街にも当てはまる最大公約数的なものではなく、「渋谷区全体を運動場と捉える」とか「渋谷区すべてを、エキシビションと考える」とか、新しいビジネスや文化が生まれやすいように戦略的につくられている …