70年代に東京で20代を過ごし、80年代にはサン・アドで切磋琢磨し競い合う関係だった、アートディレクターの副田高行さんと葛西薫さん。同じ時代の空気を吸い、その中で成長してきた2人が当時を振り返る。

「男は黙ってサッポロビール」に自分の進むべき道を見た

葛西:僕たちはそれぞれ違う道から同じサン・アドという制作会社に入って、5年間一緒に働いていました。その頃はお互いに自分のことに必死で、副田さんと広告の話をする機会はありませんでした。でもいま思えば、その頃が今日の話にふさわしい、熱い時代だったと思います。

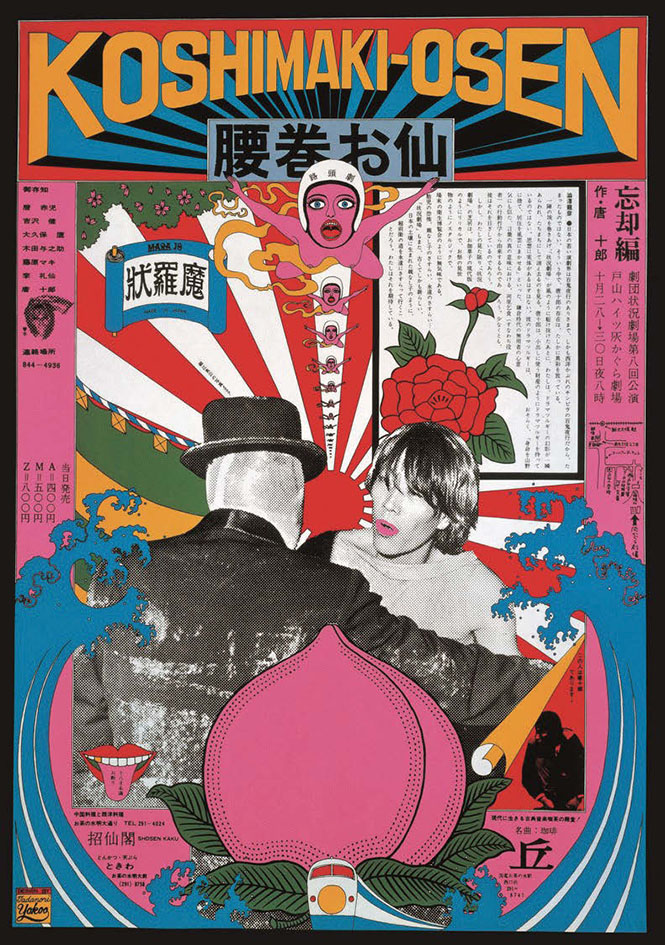

副田:もしかしたら僕ら自身もお互いに「へぇ、そうだったの?」と思うことがあるかもしれないですね。まずは葛西さんのチョイスで、横尾忠則さんが手がけた「腰巻お仙」のポスターですね。

葛西:僕は元々、広告の仕事をすると思っていなかったんです。高校を卒業してデザイナーになろうとは思っていたのですが、いわゆるアートディレクターという言葉を知りませんでした。それが1970年ぐらいで、東京に来たら寺山修司さんや唐十郎さんが活躍するアングラ演劇の時代でした。僕は北海道から上京して、さぞや東京というところはモダンで近代的な場所だろうと思っていたら、この「腰巻お仙」のようなものがうじゃうじゃありました。それには助けられたし、触発されましたね。

副田:横尾さんは僕らが若い頃のスーパースターでしたね。

葛西:僕は東京に出てきた当初、印刷所で働いていたんです。デザインの仕事ではなかったけれど、デザイナーの作る版下を作っていました。するとある時、「腰巻お仙」のB5だったか、A4だったか、チラシの仕事が来たことがあった。僕はただ製版に回すためにトンボを整える程度だったけど、生原稿を見て胸が高鳴ったことをよく覚えています。

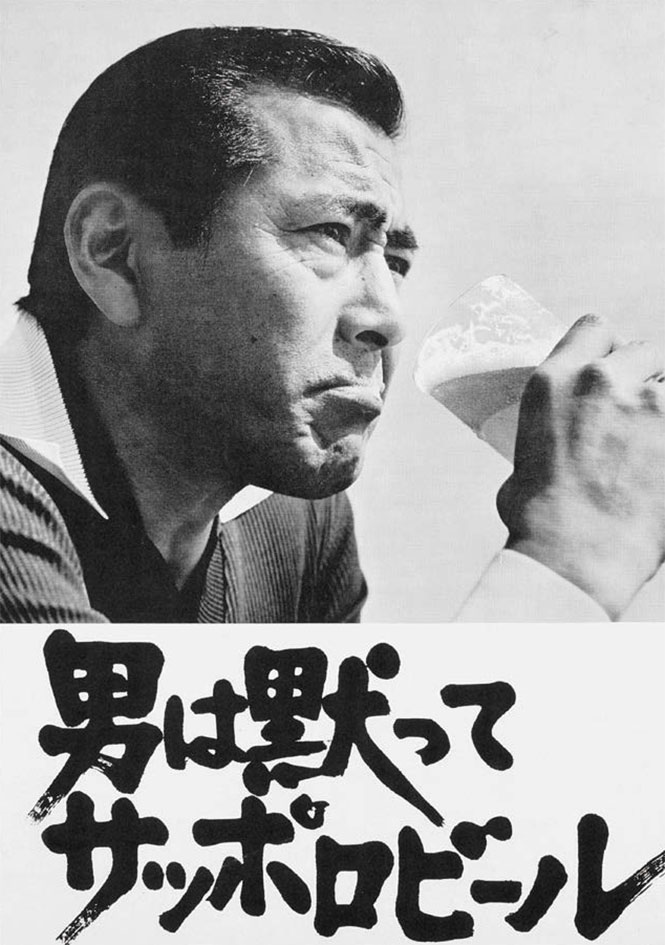

副田:それで僕らは将来横尾さんみたいになれると思って世の中に出たら、すごいギャップがありました。主な仕事といえば、カタログのデザインなどで。以前も葛西さんと「僕たちは横尾さんに惑わされた世代だよね」と話していましたよね。この頃、自分はデザインの世界に入ったものの、何をデザインしたらいいのか迷っていました。そんな時に目にしたのが、このサッポロビールの新聞広告でした。

黒澤明監督の映画にも出演していた俳優の三船敏郎さんの写真に「男は黙ってサッポロビール」のコピー。20歳だった僕は「自分がやりたいデザインはこれだ!」と思ったんです。商品も入ってないし、ロゴも入ってないから、あまり広告っぽくないんだけど、大きなインパクトがありました。

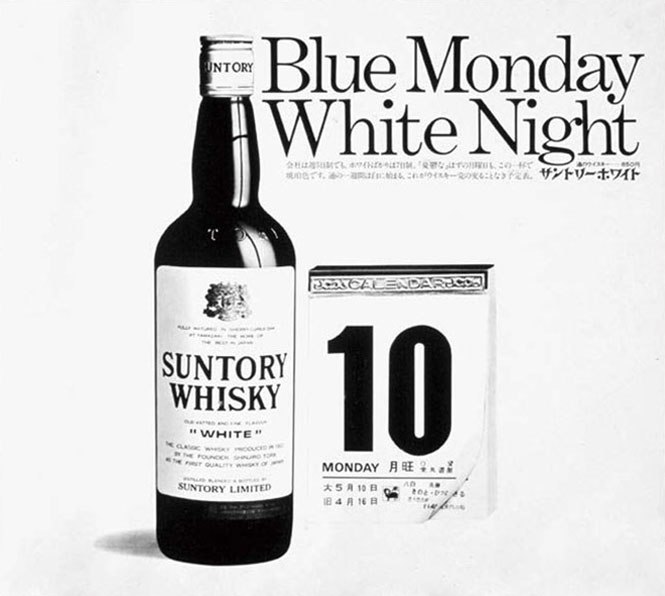

葛西:副田さんは、これがすべての始まりだったとよく言っていますよね。時代的にはその少し後だと思うのですが、僕は22、23歳くらいの時に見ていたサントリー「ホワイト」の広告が強く印象に残っています。サントリーといえば、「アンクルトリス」が有名で、開高健さんや山口瞳さんの話がよく出ます。でもこの広告はそのイメージとは違って、新しくてかっこいいと思ったんです。夕刊のラテ面(ラジオやテレビの番組表が掲載された面)に月1回ぐらいのペースで掲載されていました。

副田:昔はラテ面の10段が広告のメインステージでしたね。

葛西:そうですよね。この広告は必要最小限の要素で構成されています。この頃アメリカのDDB社が「ノン・グラフィック」という考え方を提唱していました。いわゆるデザイン的にあれこれ手を尽くすのではなく、簡潔な画と言葉だけで伝えるもの。コピーは西村佳也さん、デザインは小島勝平さんが手がけています。ある時「Blue Monday White Night」という英語のコピーの回があって。また辛い仕事が始まるブルーな月曜日がやってくるけれど、その日の夜はホワイトが待っている。実に大人っぽくて、憧れました。

副田:葛西さんはこれを見て、サン・アドに入りたいと思ったの?

葛西:そうです。絶対に入れるわけないと思っていましたが、運よく募集があって入ることができました。

劇団状況劇場「腰巻お仙」ポスター

- AD+D/横尾忠則

サッポロビール「男は黙ってサッポロビール」

ポスター・新聞広告

- CD+C/秋山晶

- AD/細谷巖

- 撮影/安斎吉三郎

サントリー サントリーホワイト 新聞広告

- AD+D/小島勝平

- C/西村佳也

- 撮影/薄久夫

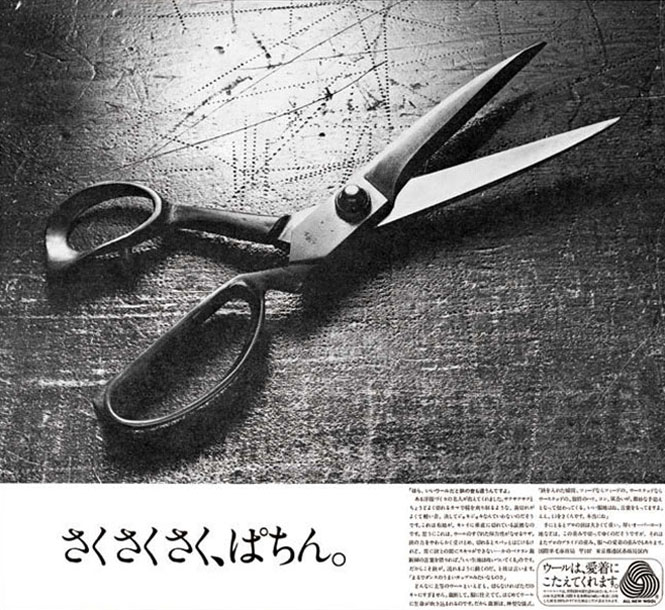

DDBスタイルで制作されたウールマークの広告

副田:先ほどDDB社の話が出ましたけれど、フォルクスワーゲンなど商品を題材にアイデアとコピーで広告を作っていくスタイルがアメリカから入ってきましたよね。そのスタイルを一番体得していたのが、アートディレクターの中島祥文さんですね。

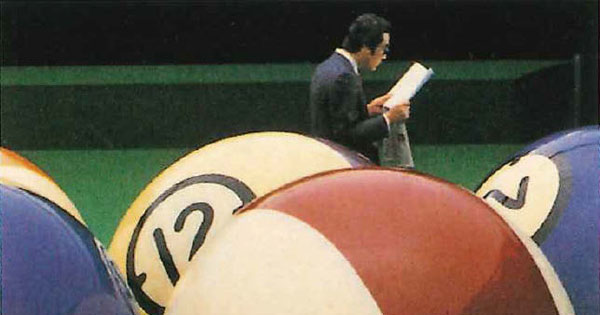

葛西:中でもウールマークの広告が代表作ですよね。バスタブの上に吊るされたジャケットに蒸気が当たっていて、コピーは「ウールの15分間入浴法。」。新聞の全10段で展開されていたシリーズ広告で、一番影響を受けているかもしれません。新聞広告の仕事が来た時にまず頭に浮かぶのが、このウールマークと先ほどのサントリー「ホワイト」なんです。その表現にいかに近づくか、逃れるかばかり考えていました。ウールマークの広告は、西村佳也さんと中島さんが毎回綿密に調査して制作していたそうです。

副田:その2人のように、コピーライターとアートディレクターが作るのもDDBのスタイルですね。当時はコピーライターとアートディレクターがせめぎ合って、それが足し算ではなく掛け算になっていた。僕がウールマークの広告で印象的だったのは、ターバンを巻いた男性の写真と「灼熱の太陽から、アラビアのロレンスを救ったもの。」というコピーのものや、はさみの写真に「さくさくさく、ぱちん。」とコピーの入っているもの。

はさみの広告ではなくて、いいウールは切った時にいい音がするということなんです。切り抜いて貼っておきたいぐらい素晴らしいですよね。僕らの世代はこの広告を細かく測って、「ボディコピーは何ミリ空けてるな」と研究してました。

葛西:もう1つウールマークでいうと、映画俳優として活躍した嵐寛寿郎さんが居眠りしているものがあります。

副田:映画『右門捕物帖』で「むっつり右門」を演じていたことにかけて「ぐっすり右門。」のコピー。ウールの布団だとぐっすり眠れるということですね。

葛西:西村さんと中島さんがアイデアを出し合っている姿が目に浮かぶね。

国際羊毛事務局(現 ザ・ウールマーク・カンパニー)

「さくさくさく、ぱちん。」新聞広告 …