小田桐昭さんが電通に入社したのは、1961年。テレビのカラー放送が始まるタイミングだった。当時のCMといえば「生コマ」。番組の中で生放送されるコマーシャルが主流だった。そんな中アートディレクターを目指していた小田桐さんはCMプランナーとなり、フィルム撮影のCM黎明期の表現を切り拓いていった。

CM黎明期を支えた企画実現への熱量

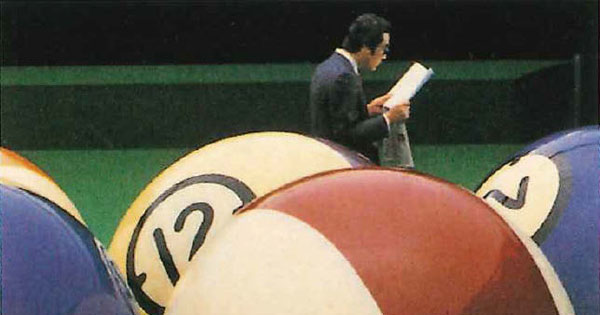

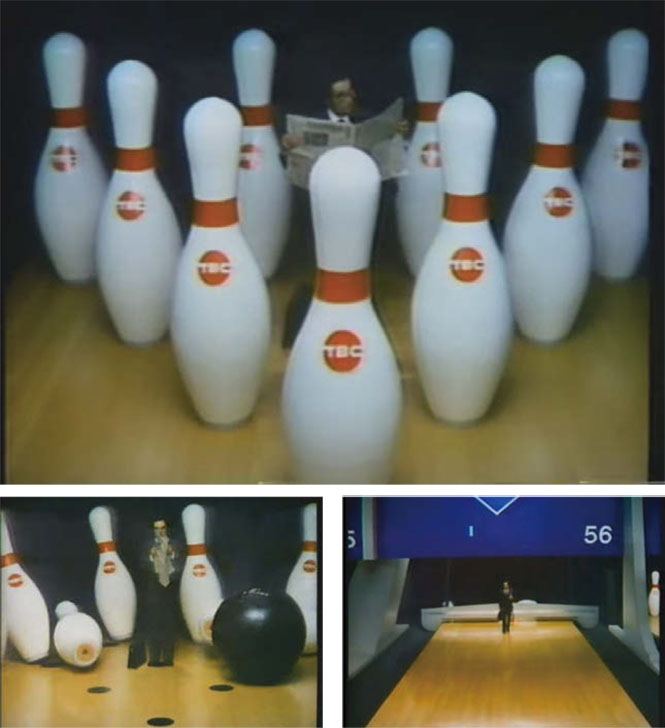

──今のCM制作環境と小田桐さんの時代の大きな違いは、何と言ってもCGや合成がないことですよね。例えば小田桐さんの制作した東京海上のCM。すべて人間と同じサイズのセットを組み、実写で撮影したそうですね。

CGのない時代でしたから、全部手作りです。実際に人と同じサイズのボーリング玉とピンを用意しました。それを5、6人で動かすんです。僕たちはこの撮影をいつも運動会と言っていました(笑)。ほかにもピンポン篇とビリヤード篇があります。

広告にCGが普及したのは、かなり後ですね。大貫卓也さんと中島信也さんが手がけた日清食品「hungry?」は実写とデジタルをかけ合わせたものですが、これが1993年。その後、広告で本格的にCGが使われるようになりました。つまりその頃まで、CMの表現にはデジタルが使われていなかったということです。

東京海上火災保険 損害保険「ボーリング 危険がいっぱい」

東京海上火災保険 損害保険「ビリヤード 危険がいっぱい」

- 企画制作/電通+大日

- 企画+C+PR/小田桐昭

- 企画+C/鏡明、鈴木花子

- 演出/桑原昭二

- PR/藤本鐵也、山盛寿夫

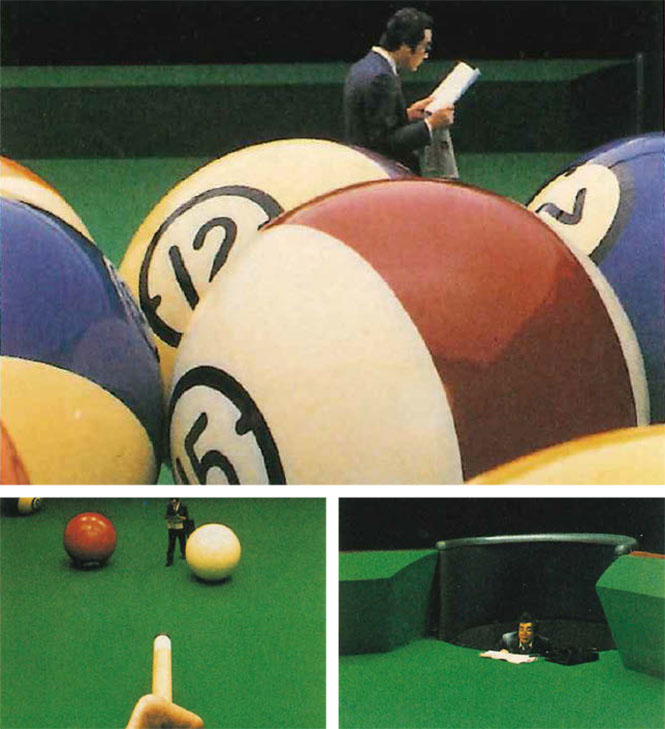

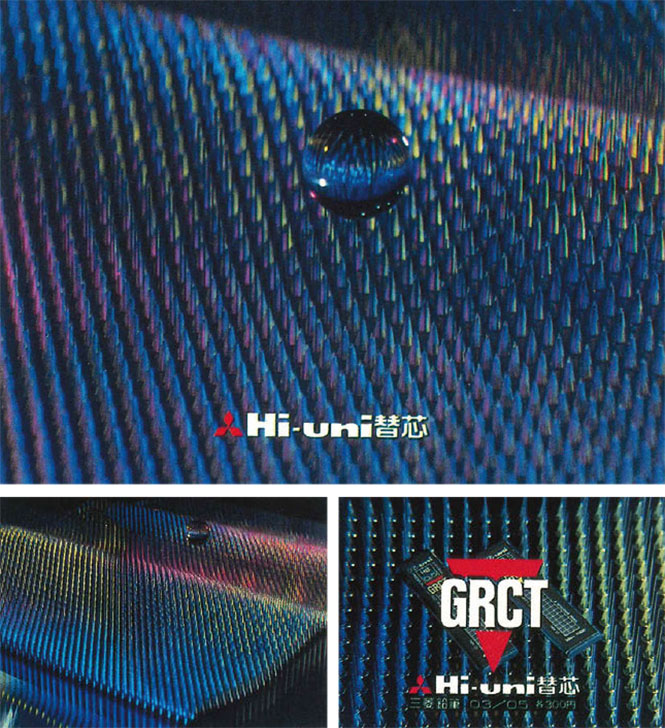

──三菱鉛筆ハイユニ替芯のCMも驚きます。ゆったりと動くウェーブの上を、音楽に合わせてボールが転がっていく。よく見ると、ボールが転がっているのは、シャープペンシルの芯の上。すべて実写なんですね。

このCMは歯車を使うなどして、1本1本芯が出てくる装置から作って撮影しています。CGがなかった時代のよさは、撮影現場に凄まじい集中力があったこと。今みたいに後から何とかすることができないので、現場で間違えられない。常に緊張感の中で撮影していました。そういう空気があると伝わるものが違うと思います。そういう意味では、当時のCMは関わる人たちのさまざまな工夫と集中力の上に成り立っているんです。

三菱鉛筆 ハイユニ替芯「3600本の替芯」

- 企画制作/電通+キャップ

- 企画+C+PR/小田桐昭

- 企画+C/関三喜夫、鈴木花子

- 演出/里見征武

- PR/跡部安司

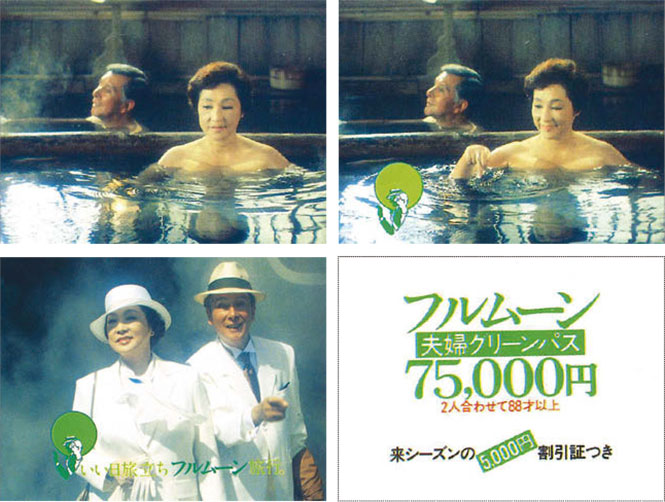

──日本国有鉄道のフルムーンのCMは、歌手の加山雄三さんのお父さんである上原謙さんと女優の高峰三枝子さんという大スターの入浴シーンがセンセーショナルで話題になりました。これは1982年ですね。

これは老年夫婦を対象とした特別企画乗車券のCMで、その背景にあるのは日本が高齢化社会に突入したこと。当時、シニア層に向けたマーケティングングが注目され始めました。そこで、熟年の夫婦が2人で旅行に出る物語にしたんです。テーマは「セクシィ」。それ以前はどちらかと言えば亭主関白の時代で、夫婦をこういう形で描くことはなかった。このCMでは、そういったものを一気に打ち破ることができたと思います。

日本国有鉄道 フルムーン夫婦キップ「フルムーン旅行」

- 企画制作/電通+テレパック・クリエイティブ・センター

- CD+企画+C/小田桐昭

- AD/鈴木八郎

- 企画+C/井上卓也、戸井出、鈴木花子

- 演出/大林宣彦

- PR/前川鴻

──これまでのお仕事を拝見すると、小田桐さんのつくるCMには、定まった型がないですね。毎回、全く違う表現になっている。

僕たちは「問題を表現で解決するビジネスマン」。アートをビジネス化することです。なので、問題に合わせて一番ふさわしい表現を選ぶのは当然のことだと思います。自分の型を持ってしまうと、その型に縛られるし、その型で解決できないものに対して無理やり問題のほうを答えに寄せて作り変えたりしてしまう。

そうは言っても、ものをつくる仕事。制作者の個性が全く必要ないということはありません。その人の考えや個性がCMの中に自然と出てきます。でも、それがコミュニケーションの力を強めることもあるので、そのバランスをどう見るかが難しいところです。若手の頃は自分らしさを出すことで競争しようとしがちです。それはある時期には必要だと思うのですが、そこに縛られていると必ず壁にぶち当たります。自分の個性からさえも、僕は常に自由でありたいと思っています。

誰もがクリエイティブディレクターだった

──1960~70年代のCMを改めて見返すと、バラエティに富んだ表現が多いという印象です。例えばサントリーの「アンクルトリス」シリーズは、アニメーションCM。セリフがなくて歌だけで、ユーモアあふれるストーリーを見せているのが新鮮です。

「アンクルトリス」シリーズは1950年後半、テレビ放送が始まったのと同時に放映されたものです。サントリーがまだ「寿屋」という社名だった頃のCMです。当時、宣伝部には作家としても活躍した開高健さん、山口瞳さんを筆頭に、優秀なコピーライターやアートディレクターが集まっていました。

当時、トリスと言えば大衆的なウイスキーで、サントリーは洋酒を広めることに注力していました。佐治敬三社長は「生活文化企業」という理念を掲げ、「商品を売るな、文化を売れ」とおっしゃっていたんだそうです。ですから、寿屋の宣伝部の人たちは新しい文化を生み出すことに邁進していました。

その頃のテレビはモノクロで、影の部分が飛んでしまったり、白い部分が多いとにじんでしまったり、実写のディテールを再現しにくかった。そんなこともあり、日本のテレビCMの多くはアニメーションから出発しています。寿屋の宣伝部が目指していたのは、日本人離れした、知的でソフィスティケートされたユーモア。それがこのアニメにも反映されており、日本のCMがこうした表現からスタートしたのは幸運だったと思います …