例えば海外広告賞のカテゴリーの変化を見てもわかるように、広告の捉える領域が広がりつつあるのは自明のことです。しかし、その一方で広告界の仕事の進め方、考え方、構造などは従来通りのことがまだまだ多く見受けられます。しかし、これからの広告のあり方を考えると、つくり手であるクリエイターが意識を変え、行動を変えていく必要があります。それを実践していくことは、つくり手にとっては大きなチャレンジです。

今回の青山デザイン会議では、新しい領域、新しいものづくりにチャレンジしている方々にお集まりいただきました。今年3月にCONNECTIONという新しい形態のクリエイティブ組織を立ち上げたtimoさんと柿本ケンサクさん、スタートアップ、ホテルなど新しい領域へと仕事を広げている小西利行さん、そして電通CDC/Dentsu Lab Tokyoに所属するクリエーティブディレクター 田中直基さんに、今それぞれが感じている課題と新たな取り組みをお話しいただきました。

Photo:parade/amanagroup for BRAIN

広告界を変えるスタートアップ

timo:僕は15年前にこの業界でキャリアをスタートし、13年前から東北新社の国際部でプロデューサーとして国内外でいろいろな仕事を見る中で、日本のやり方が古いと感じることが多々ありました。例えば海外にはプロのプロダクションマネージャーなど、それぞれの仕事にプロが存在し、効率よく現場が進んでいきます。そういう状況を見るにつけ、日本でももっと効率よく仕事ができるはずなのに、とストレスを感じていました。

その後、米国を拠点とするポストプロダクション・スタジオ「Cutters」に参加し、そこで変えることができた部分はあったものの、業界全体には広がらず……。そんな中で柿本と出会い、「映像業界を変えていきたい」という気持ちがますます強くなりました。

柿本:行動を起こすのは「今しかない」と思い、今年3月にCONNECTIONを立ち上げました。僕の映像業界でのキャリアのスタートは、中野裕之監督のアシスタントでした。仕事を始めた頃はテープをデッキで編集する作業を何十時間も続けていました。15年たった今、映像のつくり方は機材も変わり、環境が大きく変化しているのに、ある時、自分自身はあまり変わっていないことに気づいたんです。

また、自分は業界では"若手監督"と思っていましたが、ふと後ろを見ると僕よりも若い監督が何人もいる。それに気づいたときに強烈に焦って、このままではいけない、動くなら"今"、と思いました。

小西:最初に話を聞いたとき、この2人が組むことに驚きました。演出という表現のアウトプットを担う人と、timoのようなプロデューサー、さらにはエディターと、こういう風に違う職種の人が集まって、一つの会社を作ることって、これまで広告業界ではあまりなかったと思います。でも実はスタートアップでは、金融業界から人材を入れるなど、そこは積極的にやっているんです。だからCONNECTIONは「広告界のスタートアップ」的な存在なのかもしれないと思いました。

timo:先日、韓国・釜山で開催された広告祭「アドスターズ」の審査に参加したのですが、審査員長である米国のエージェンシーFCBのECDが「クライアントとエージェンシーは信頼関係が崩れつつある。業界の変換期が来ている」と言っていたんです。今は広告で結果を出したとしても、エージェンシーには当初の契約以上のお金が支払われることはない。でも、結果によってお金がプラスされるシステムがあっても面白いかもしれない。

R/GAのようにクライアントとパートナーシップを組んで、内側にまで入り込む方法もありますが、近い将来、今の形は崩れ、結果次第でプラスに分配される仕組みに変わっていくのではないかと。

小西:実際にPOOLでは、フィーでもらうケースと株あるいはレベニューシェアでもらうケースがあります。後者の場合、スタートの金額が低くて、例えば500万円の契約だとすれば100万円にし、売れたらその何%かで返してもらうという契約が増えつつあります。

田中:既存の形を変えて行く意味では、つくり手自身も変わっていかないと難しいと感じています。僕は2015年から電通 CDC/Dentsu Lab Tokyoに所属しています。立ち上げから2年半が経ち、エージェンシーの制作過程における重要な問題点に気づいたんです。

僕らはテクノロジーをはじめ、新しい表現方法を常に模索していますが、エージェンシーのクリエイティブの多くが、日本におけるCM制作のプロセスに沿って進めているんです。つまりエージェンシーが企画を考え、その後にプロダクションが入り、撮影、編集して納品というフローが基本的にどんな仕事でもベースになっている。新しいことをやろうとした場合、そのつくり方に無理があると感じるようになりました。

Dentsu Lab Tokyoには、CDやプランナーのほかに、テクニカルディレクター、プログラマ、CGディレクターが常に出入りして、新しい表現にチャレンジしています。そして、まだ詳しく言えませんが、この冬には新たに、エージェンシーとプロダクションの境界を越境した、場、組織をスタートすることを検討しています。

小西:確かに。ラボドリブンと言うべきか、最初の企画段階から最先端のテクノロジーが入って雛形をつくっていけたら、最終的に完成するものは明らかに変わりますよね。

田中:変わります。つくり方そのものが変わればアウトプットも自然と変わりますが、つくり方を変えずに新しいものつくるのは限界があります。エージェンシーのクリエイティブは、その部署に行くとデジタルプランナーなどの肩書きを会社から渡されますが、それなりの知識を持って、それらしく振舞うことはできても本当の意味で新しいものづくりができないと感じています。

柿本:そうなる前は、どの工程を外部にお願いしていたんですか?

田中:信頼できる外部のテクニカルディレクターにお願いしていました。そういうやり方でもいいものはできたけれど、チームとして強くならない。特に新しいテクノロジーを使いたいとき、アイデアを膨らませながら実際に何ができるのかを探る作業が難しくて、結局行ったり来たりして疲弊して終わってしまうんです。そうではなく最初から同じようにスタディし、同じ情報量を持った上で、かたやコーディング、かたやプランニングができる人間が一緒に仕事をすることで、限られた時間とお金の中で初めて新しい挑戦ができるのではないかと思うようになりました。

柿本:僕らは映像業界をもっとよい方向へアップデートしたいという大きな志を持って集まったのですが、でも実際に何をやるのか、まだ自分たちでもわからない部分があります。業界の進化していない部分を変えたいと思い、今試みているのが所属しているメンバー全員が参加したSlack上で討論することです。ディレクター、エディターなど職種に関係なく同じライン上にいるので、時には編集フォーマットなどテクニカルな話が出てきて、僕は全くついていけません(笑)。

でも1つのチームになったことで、今までは個人が企業秘密にしていたことを腹を割って出し合っています。そこにはアイデアや知見が溜まっていくので、それを見ているだけでも集団になったときの勢い、力強さを改めて感じ、これからつくるものが進化していくだろうと予感させられました。

TOSHIYUKI KONISHI'S WORKS

「プレミアムフライデー」プロジェクト

本プロジェクトは開発から参加。より生産性が高く、よりイノベーティブで、より幸せな働き方へ向け企画から運営までを担当。国の予算をほぼ使わずに知名度97%、8000社の参加を達成した。

一風堂

一風堂のブランディングを担当。世界統一のブランド制作、ビジョン制作、新規業態開発なども担当している。

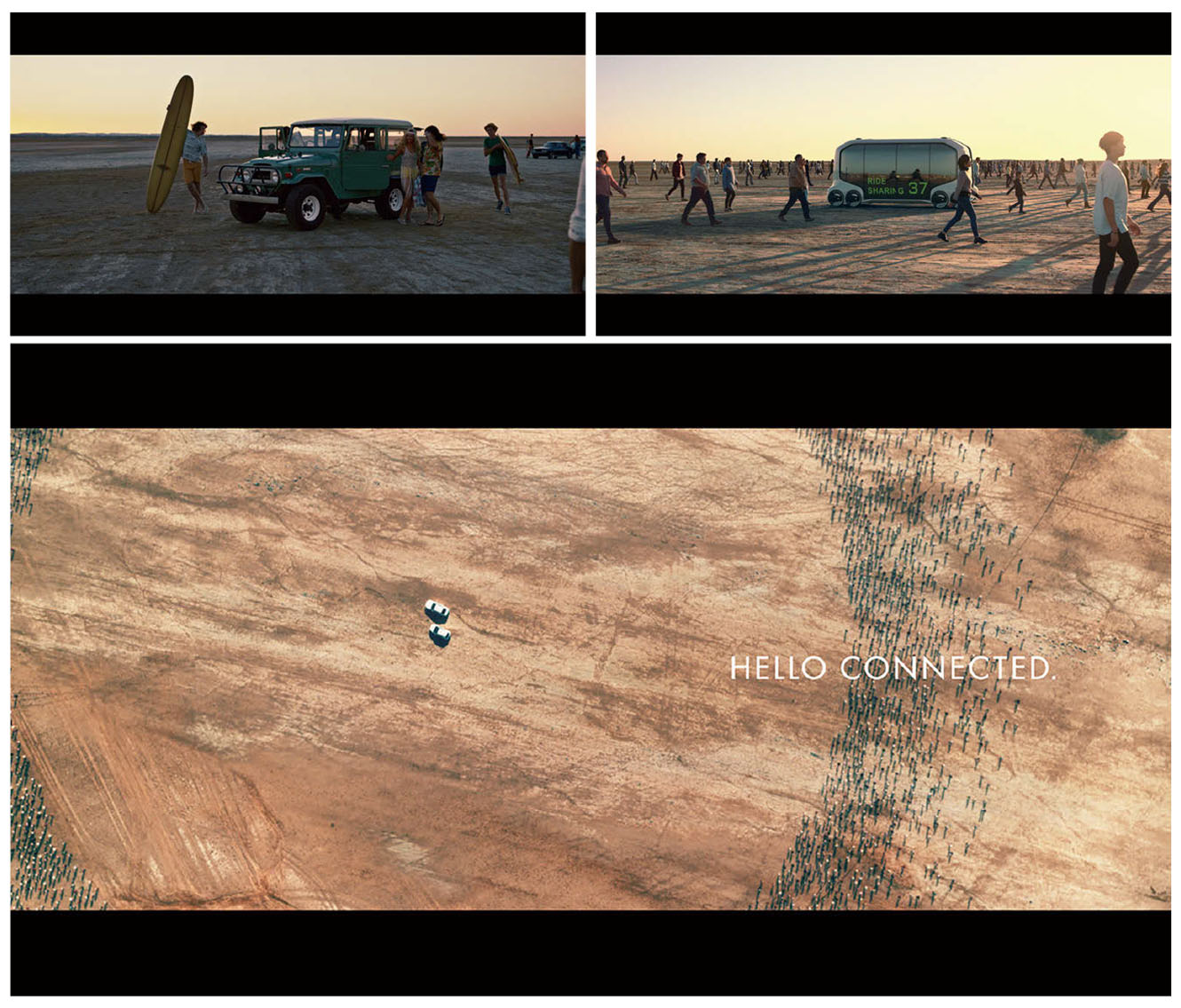

TOYOTA/企業「BEYOND HERITAGE」篇 テレビCM

TOYOTAの「CONNECTED戦略」のビジョン映像を制作。これと同時にCROWN BEYONDの発表も行った。

LIFULL「ホームズくん」 テレビCM

LIFULLの「ホームズくん」の立ち上がりCM広告からブランディングまでを担当した。

PS4「できないことが、できるって、最高だ。」ブランドムービー

PS4のブランド広告を3年にわたり制作。国内外から高い評価を得ている。

THE THOUSAND KYOTO

2019年1月、京都駅前にオープンするホテル。コンセプト開発から施設内のデザイン、ネーミング開発、体験デザインまでを担当。

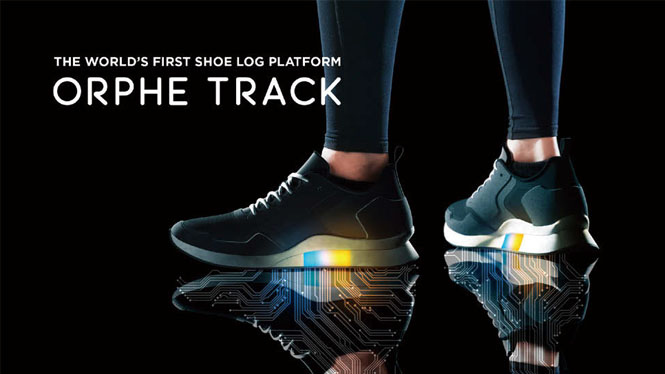

ORPHE TRUCK

靴をテーマにしたスタートアップnnfに事業参画。小西さんはCBO(チーフブランドオフィサー)に就任している。世界初のAI搭載シューズ「ORPHE TRUCK」のブランディング、データビジネスのアドバイザーも担当。

変化する「リーダー」の存在意義

小西:僕はいまスタートアップの人たちとの仕事が増えているのですが、プロジェクトにはファイナンスなどさまざまな職種の人が入っています。「みんなで集まって何をするんですか?」と聞いたら、孫泰蔵さんが「一緒にやる、それでいいじゃない」。いろいろな知見のある人たちがバラバラに動くのではなく、一緒のテーブルで話をするだけで、新しいことが起きる、と …