グローバル化が謳われながらも、クリエイティブの世界でもまだまだドメスティックな日本。そんな日本を飛び出し、ミラノサローネをはじめ海外の展示会に個人で出展したり、専門知識や技術を学ぶため留学をするなど、国や文化の垣根を越えて自分の力を試そうとするデザイナーの姿が散見されるようになりました。海外での学びは彼らをどう変えて、そのクリエイティブにどのように生きているのか。

そのことを探るべく、今回のデザイン会議には、海外留学経験のある3名の若手デザイナーのみなさんにご登場いただきました。スイスに留学をしたプロダクトデザイナー 岩元航大さん、オランダに留学をしたグラフィックデザイナー 鈴木哲生さん、そしてフィンランドに留学をしたテキスタイルデザイナー 氷室友里さんに、それぞれの経験から得たことを語っていただきました。

Photo:parade/amanagroup for BRAIN

日本の美大で学んだ後、なぜ海外で学ぼうと思ったのか?

鈴木:僕は東京芸術大学デザイン科卒業後、隈研吾建築都市設計事務所でグラフィックデザインの仕事をしていたのですが、そのときにオランダのKABKデン・ハーグ王立美術アカデミーを受験しました。幸い合格して、1年間のタイプデザインのコースでフォント制作を学びました。

岩元:なぜタイプフェースで大学院に留学しようと思ったんですか?

鈴木:大学時代に専門性が身に付かなくて、卒業しても何者にもなれないと思っていたので、1年間じっくり専門的な技術を学ぶのはいいかなと。でもそれ以前に、どちらかというと自分はベタっとしたウェットな感じなので、それとは反対のオランダの建築家 レム・コールハースのように工芸的ではないものに興味がありました。

氷室:わかります。執着がない感じですね。

鈴木:そうです。バサッと切って、そのまま形にしちゃうようなものに惹かれて。でも、いざ行ってみたら、大学院にはオランダ人は1人しかいなくて、あまりオランダに行った感じがしませんでした。さらにKABKは「手で書く字の構造から何ごともスタートする」という伝統があるので、リサーチや需要から考えるのではなく、ひたすら手を動かして文字をつくる毎日でした。

氷室:私は多摩美術大学でテキスタイルを学び、大学院在籍時の1年弱、交換留学でフィンランドのアアルト大学に行きました。昔からフィンランドに興味があって。ミラノサローネや雑誌などで見るインテリアデザインやプロダクトデザインの世界に入りたい、という憧れがありました。フィンランドはジャガード織りなど日本で学べないコースが多い点も魅力で、そこで学んだ技術は今の制作にも繋がっています。

岩元:僕は神戸芸術工科大学プロダクトデザイン学科在籍時に、有志によるデザインプロジェクト「DESIGN SOIL」に参加していました。このプロジェクトでは、先生と生徒がフラットな状態でアイデアを出し合って、プロダクトとして形にしたものをミラノサローネで展示していました。僕も大学2年生から4年続けて、ミラノサローネで展示する機会を得ました。

ミラノでは自分と同じ歳の学生兼デザイナーが作品を展示していたのですが、そのクオリティとセンスに圧倒され……これまで自分がよいと思っていたものが覆されました。そのすごさが何なのかを調べるために海外の大学に行きたいと思うようになり、オランダのデザイン・アカデミー・アイントホーフェン(DAE)とスイスのローザンヌ美術大学(ECAL)の卒業展示会を見に行きました。

鈴木:僕も行きました。面白かったですね。

岩元:みんな思うままにつくっていて、日本との違いを感じました。僕はECALで教えているスペイン人デザイナー トマス・アロンソの家具が好きで、彼の元で勉強したいとチャンスをうかがっていたところ、日本で偶然に会うことができました。

英語は話せませんでしたが、「あなたの元で勉強するにはどうしたらいいか?」と直訴したら名刺をくれて、「ECALに行きたかったら、もっと英語を勉強して作品づくりを頑張れ」とアドバイスしてくれました。それから日本の大学院を半年で辞めて、フィリピンのセブ島に3カ月語学留学をして、翌年、ECALに合格しました。

工場への発注、量産までを意識したデザイン教育

岩元:海外の美術大学は教育方針や作品の方向性がはっきりしていると思いますが、アアルト大学はインダストリアルと工芸、どちら寄りでしたか。

氷室:アアルトは手仕事の強い工芸的な学校だと思っていたのですが、いざ学んでみると本当の意味でデザイナーを育てる学校でした。課題も工場にどう発注するか、プロダクトをどう量産するかという視点ありきのデザインを考える。多摩美では糸を染めて、縦糸をセットして自ら織るというプロセスを重視していましたが、アアルトでは課題で提出するものはプロトタイプでいい。

プロセスはそこまで重要じゃなくて、工芸的にいかにきれいにつくるかはあまり求められてないんです。それよりもお客さんに魅力的に伝わるものになっているのか、発注に始まり、工場ときちんとコミュニケーションがとれているかが重視されました。

鈴木:ECALはどんな校風でしたか?

岩元:スイスらしい学校ですね。スイスは時計が有名ですが、デザイナーも職人気質です。どのデザインもVitraの家具のように洗練されていて、必要なものをきれいな形に収めることがうまいという印象です。同じ時期にDAEに留学した友人に話を聞いたら、校風が全然違いましたね。あちらは固定概念をまず壊される学校で、無になったところから徐々に考え方やデザインを構築していく。

だから、DAEは自分でスタートアップしてビジネスに繋げていく学生が多いのですが、ECALはクライアントワークが多いんです。僕が通ったMaster in Product Designというコースは、量産のデザインを学ぶところでした。その授業の一環として、僕はジャスパー・モリソンがアートディレクションをしているスイス家電ブランド「punkt」を担当しました。

氷室:学生時代のデザインが商品化に繋がることもあるんですか?

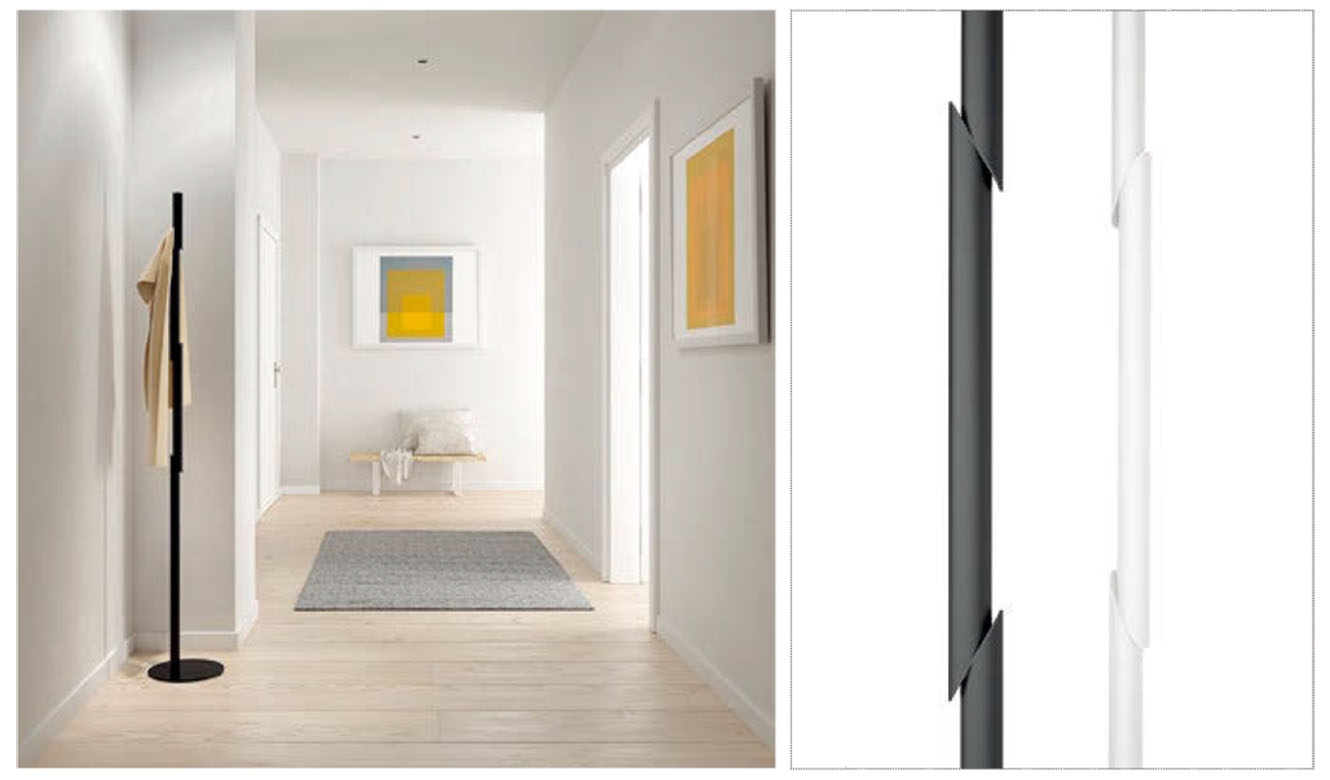

岩元:学生によってはあります。僕が初期につくったコートスタンドもミラノにDesign Soilが出展したとき発表したら、スペインのファニチャーブランド「Systemtronic」から声がかかり、商品化されることが決まりました。

KODAI IWAMOTO'S WORKS

カーボンヒーター「Chochin」。机の下など、中央の暖房設備を備えていない日本の家屋、壁や寝室に吊り下げて使用することができる形になっている(プロトタイプ)。

折り畳み式スツール「Aluminum Stool」。本来、金属のパイプを溶接やボルトで固定する際に接合部分を平らに潰す技法であるTube Flatteningを家具の構造体に応用することで、高価な機械を使用せずにローテクな方法で製造できる家具作りを試みた。

刀で斬った竹が滑り落ちていく瞬間を捉えたコートラック「Naname」。一本の棒でも斜めに切り、ずらすことで衣類を掛ける機能が生まれる。スペインの家具ブランド「Systemtronic」より発表した。

世界で最も細かいステンレス繊維で織られたメッシュを製造・販売しているアサダメッシュとステンレスメッシュの新たな可能性を模索した、実験型の製品開発プロジェクト「quartz lamp」。

2017年にAXIS SYMPOSIAで開催された「RE-IMPORTATION」展。スイスにあるローザンヌ美術大学(ECAL)を同年卒業した有志4名が中心となり、海外のアートスクールを卒業した若手日本人デザイナーの作品に焦点を当てた展覧会。2016年に続いて開催された。

本当の意味でのデザイナーを育てるために必要なことは?

岩元:デザイン教育という面ではECALはアアルトに近いと思います。デザイナーはデザインの仕事、設計士は設計をして、つくるのはマニュファクチャーがいて…と分業化していました。でも、日本ではデザイナーが設計まで足を踏み入れて、純粋なデザイン業務以外も求められることが多いですよね。

鈴木:ちなみにECALでは、デザイナーが自負できる担当領域はどこまでですか。

岩元:おそらくコンセプトメイキングからプロトタイピング、量産するまでの工場とのキャッチボールまでですね。素材の調達などにはタッチしません。

氷室:アアルトでは工房に織り機を見るスタジオマスターが常にいて、その人を通さないとモノをつくれない環境にありました。機械を自由に改造したら面白いものができそうに思いますが、そんなことはできませんでした。多摩美のテキスタイル学科は1人1台機械があって、自由に使えたので、制作環境は大きく違いました …