広告・デザイン界で活躍するクリエイターのみなさんは年齢を重ねても元気で、変わらず現役プレーヤーです。一般企業にある定年とは関係なく、会社を卒業後も仕事を続けていく方が多くいらっしゃいます。クリエイティブの仕事とは自身にアイデアと続けていく意志があれば、年齢に関係なく続けていけるものであることを、まさに証明しています。

とはいえ、先輩方の若かりし日とは時代が違う昨今。これから年齢を重ねても仕事を続けていくために、必要なものや考え方、働き方も変わってきていると思います。逆に、そんなに高齢になっても仕事をしていくべきなのか?という意見もあるかもしれません。人生100年時代と言われる昨今、これからの働き方はどうあるべきなのか。

今回は、2017年に独立をしたアートディレクター 澁谷克彦さん、そしてコピーライター 蛭田瑞穂さん、海外での経験もあるワイデン+ケネディ トウキョウ エグゼクティブクリエイティブディレクター 長谷川踏太さんの3人にご自身の経験を振り返っていただきながら、年齢を重ねても「働く」ということについて考えてみました。

Photo:parade/amanagroup for BRAIN

ずっと現役プレイヤーでいられるか

澁谷:僕は今年3月に、資生堂を退職しました。これまでいくつか節目はあったのですが。でも早く次をやらないと、このままでは資生堂のことしかできない人で終わってしまう、と危機感があったのも事実です。

長谷川:澁谷さんは大学卒業以来、ずっと資生堂にいらしたんですね。

澁谷:そうなんです。在職中の後半は、自分に資生堂を憑依させていたといってもいいくらい、自分自身が資生堂であるという意識で過ごしていました。でも、同時に年齢を重ねる中で、自分の中から一度資生堂というものを抜いたときに、何が残るのかと考えてもいました。そうなる前の自分は、いかに資生堂という看板を背負わずに動いていけるかということをテーマに活動していましたので。

でも、あるとき先輩たちがクリエイティブ職を離れて、自分が資生堂のクリエイティブで一番上の立場になったときに、誰が資生堂のイメージをつくるのだろうか、と思ったんです。もはや自分自身が資生堂にならなくては。資生堂という主語で語るとしたら、自分がブランドのことを全部表現しなくては、と。ちょっと偉そうですが、心の中ではそうやって引き受けたんです。明言をしたわけではないので、他の人がどう思っていたかはわかりません。

長谷川:それから辞めるまでは、どれくらいの期間がありましたか。

澁谷:40代後半くらいからなので、15年くらいですね。

蛭田:僕は2016年に45歳になったのですが、このまま会社員でいても、自分のめざす理想像には近づけないのではないかという気持ちが湧いてきました。46歳までの1年間で今後について考えようと思ったときに、早期退職制度の案内があって。そのとき偶然にも45歳以上が対象でした。これは運命だと思って、独立を即決しました。

長谷川:蛭田さんが入社時に描いた理想はどんなものだったんですか。

蛭田:年齢を重ねても、役職についても、理想はやはりずっと言葉を書き続けていることですね。僕が尊敬するコピーライターの安藤隆さんやアートディレクターの葛西薫さんは役職についても、ずーっと現役プレイヤーでした。でも、広告会社という大きな組織にいると、それが難しい気がしました。

長谷川:ワイデンの場合、年齢を重ねると、マネジメントになる人もいますが、ずっとアートディレクターとして仕事ができる環境がありますね。創業者の一人、デービッド・ケネディは社員が50人を越えたときに「大きくなりすぎた」と言って引退したのに、いまだに毎日会社に来て、自分が好きなものだけデザインしていると聞きました。

澁谷:いま何歳ですか。

長谷川:78歳です。ラフな恰好をしたおじいさんがうろうろしていると思ったら、その人がケネディさんだという。ただ一般的にアメリカの場合、引退が早いという印象がありますね。日本のように60歳まで働く人はなかなかいない。50代中盤くらいまで頑張って働いて、家族と余生を過ごす。僕の勝手なイメージですが。もちろん独立して自分のエージェンシーをつくったり、フリーで仕事をする人もいますが、そこまで長く勤める人はいないような気がします。

30代でも、アートディレクターをやめて違う道を進む人もいるし。ビートルズのレコードで知られるイギリスのアートディレクター ピーター・ブレイクは80歳を越え、サーの称号を持っていますが、現役です。立場が偉くなっているので、マイペースに続けられる土壌があるのでしょうけれど。

澁谷:海外と日本との収入の違いも大きいかもしれないですね。僕が若手の頃、アートディレクターの先輩たちはたくさん賞もとっているのに、なんであんなに働くんだろうと思ったことがありました。でも、自分がそういう年代になってみると、日本では一生何もしないで食べていける裏付けがない。まだまだやらなくてはという気持ちになりました。でも、海外のトップアートディレクターはヘッドハンティングされて会社を移り、どんどん収入が上がりますものね。

長谷川:日本ではよく知られている海外のグラフィックデザイナーであっても、決して裕福な暮らしをしているとは言いがたい気がします。僕がかつて在籍していたTOMATOにも何度も破産している人もいました。日本と違って、それでも生きていける、という何かがあるのかもしれません。

蛭田:海外の場合、どうやってステップアップしていくんですか。

長谷川:ステップアップという概念とは違うのかもしれないですね。日本の場合、ある仕事で有名になったり、その表現が流行ると、その人にどんどん仕事が集中するという傾向が強いですよね。イギリスではすでにエスタブリッシュした人よりも、もうすぐブレイクしそうな人に仕事が集中しているような気がします。グラフィックデザインのように感度を重視するものについては特に。

だから、すでにエスタブリッシュした人でも、さらに新しいことをやろうという意識が強いですね。TOMATOも日本からの依頼は流行ったときのイメージに偏りがちでしたが、ヨーロッパで進めていた仕事はまったく違う表現だったりして、ギャップがある時期がありました。

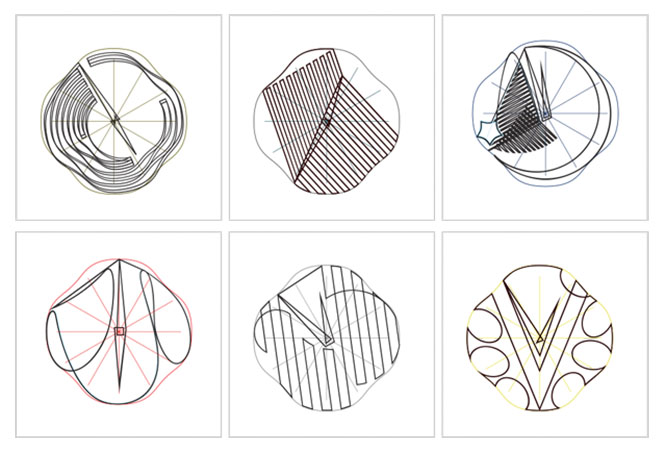

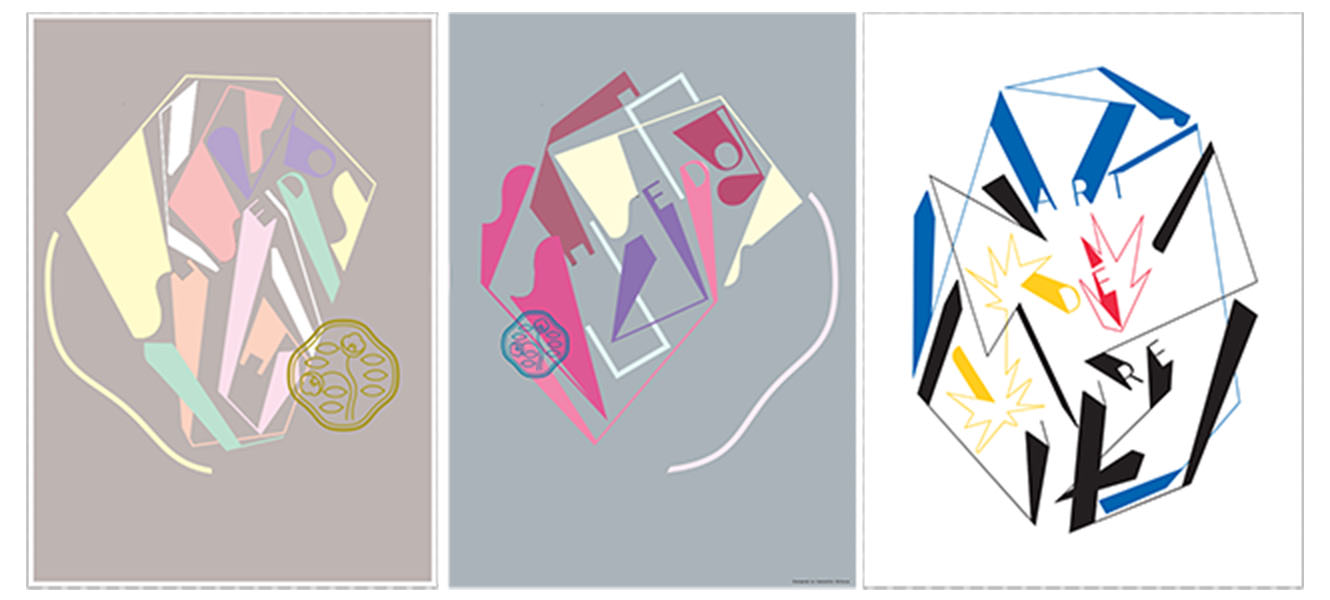

KATSUHIKO SHIBUYA'S WORKS

澁谷さんがアートディレクターを務めた『花椿』2017年冬号。

『花椿』のWebサイトで連載されている「花椿アワー」のモーショングラフィックス。

資生堂「アールデコ」のポスター。

たくさんの選択肢を用意する

蛭田:ワイデンに定年はあるんですか。

長谷川:一応65歳です。でも、その年齢まで腰を据える人はいないんじゃないかな。

蛭田:電通に限った話ではないけど、会社員でいるとどうしても、45歳になったら、定年まであと15年と考えてしまいます。

長谷川:僕はソニーのデザインセンターに3年いたのですが、辞めようと思ったのは、将来、自分はあの先輩みたいになるんだなということがわかってしまったからです。みんな楽しそうに仕事をしていたので、ああなりたくはないと否定するわけではないのですが、10年後、20年後の自分の姿が見えてしまった気がして、ワクワクしなかった。

蛭田:何歳で自分がこうなるという見通しがなんとなくつきますよね。

澁谷:大きい会社にはよくも悪くも、そういうモデルがいますからね。ある程度年齢を重ねたときに、自分がクリエイティブの仕事を続けていきたいのであれば、やはりそういう環境を自分でつくっていくしかない。

長谷川:すでに活躍している方たちで、この人は理想的だなと思える人はいますか。

澁谷:手に職をもって仕事を続けているという意味では、仲條正義さんでしょうか。余人をもって替えがたい存在。それに仲條さん、いまだにギラギラしていますよね。

蛭田:僕の中で仲條さんと安藤さんが重なるところがあるんです。2人とも、年をとるほどに、デザインやコピーはこうあるべきという枠組みから自由になっている気がします。安藤さんの人柄は僕もよく存じ上げていますが、あの力の抜け方はなかなか真似することができません。

澁谷:仲條さんと安藤さん、お2人ともパンクですよね。ポンと投げて、ふっと反対側を向いているような。

蛭田:お2人は谷崎潤一郎の作家像にも重なると個人的に感じています。谷崎は30代で『痴人の愛』を書き、60代で『細雪』という文芸作品を書いて文化勲章をもらった後、70代でまた『瘋癲老人日記』のような老人の変態性をさらけ出す小説を書いている(笑)。まさにパンク。仲條さんの描く絵も、あの年齢でしか描けないもので、谷崎潤一郎に通じるものを感じてしまうんです。

澁谷:元ワイデンですが、ジョン・C・ジェイはどうなんですか。

長谷川:ジョン・C・ジェイはハングリー精神の塊のような人で、ワイデンには珍しく寝ずに働く人。だから、僕はそうなりたくない(笑)。若いときからさまざまな現場で積み上げてきているので経験も知識も豊富だし、何ごとに対しても手を抜かない人です。仲間としてすばらしいけれど、自分はそうなれないなと思います。

僕は生き方の面で影響を受けたのは、バンド「PLASTICS」でも知られる、グラフィックデザイナーの立花ハジメさん。父の友人で子どもの頃から知っているのですが、音楽を続けながら、グラフィックをやったり、アート作品を発表したり、メディアをつくったり、自分の興味に正直に向き合っているところがすごく人間らしくて素敵だなと思います。

澁谷:僕が大学生の頃に描いていたグラフィックデザイナーの理想像は、立花さんに近かったかもしれないですね。

長谷川:デザイナーはひとつのことをつきつめる職人というイメージも強くありますが、僕はハジメさんに出会ったことで、少し違う入口からデザインの世界に入ったかもしれないです。海外だと、アメリカ在住のグラフィックデザイナー ステファン・サグマイスターも独自の道を行っています。

デザイン界ではスーパースター的な存在ですが、スタジオを閉めて充電のための長期休暇をとったり、数年前にジェシカ・ウォルシュという若い女性デザイナーの才能を見初めてパートナーにし、事務所の名義を変えるなど、いくつになっても自分がやりたいことをやっている。そういう人に憧れますね。マルセル・デュシャンも美術にとどまらず、実はチェスのプレイヤーとしてもプロ並みの実力でした ...