妄想力あるいは想像力──これはどんな人でも使える力です。そして、これらは表現をする上で、また何か新しいものを生み出す上で大きな原動力になります。映画、小説、漫画、演劇など、特に物語をつくる人にとって、この力は時に面白いものを生み出す"鍵"となることもあります。そしてテクノロジーが発達したいまは、そんな妄想も実際に何かしらの形にすることが不可能ではなくなりつつあるのではないでしょうか。そこで今回の青山デザイン会議では、「妄想力」、そしてその力を使って具体的な表現に落とし込む「創造力」をテーマに、CM、映画、演劇の世界で注目を集める3人のクリエイターに集まっていただきました。これまでのキャリアの中で話題のCMを次々と生み出してきたクリエイティブディレクター 黒須美彦さん、映画『そうして私たちはプールに金魚を、」でサンダンス映画祭短編部門グランプリを受賞した長久允さん、俳優、脚本家、演出家として新しい舞台をつくっているSuperendroller 濱田真和さん。それぞれが物語や表現を生み出すとき、どんなことを考え、どのように世に出す形へと昇華させているのか、お話しいただきました。

Photo:parade/amanagroup for BRAIN

"編集している感覚"でつくる

濱田:僕はもともと映画が好きで俳優の世界に飛び込んだのですが、なかなかうまくいきませんでした。映像作品に出演してもセリフは1言とか1シーンとかで、やりたい作品というわけでもなく、せっかく好きなことをやるために俳優になったのに好きなことが何もできない状況だったんです。その頃に、ある人から「舞台をやれば1カ月で芝居をつくる過程がわかるからやってみたら」と言われて、舞台に出てみたら、その面白さに目覚めてしまって。それからさらに自分が好きな作品を自分でつくろうと、脚本を書きはじめたんです。

黒須:2009年に俳優をはじめて、2年後にはもう脚本作品を上演したんですね。

濱田:はい、僕は脚本を書きつつ、俳優としても芝居を続けていました。そうすると演出家とぶつかることも増え、自分で演出をやるようになり、さらにプロデューサーが制作費を出すから好きなキャスティングができないと知り、自分で芝居をプロデュースするようになり。それで2年前に事務所を辞めて独立して、Superendrollerを立ち上げました。だから、舞台のつくり方は全部独学なんです。

黒須:先日、濱田さんの舞台『monster & moonstar』を見ましたが、空間の利用方法が斬新でした。それにモノローグとセリフや唄が交錯してくるのがテンポよくて。長久くんが監督・脚本を担当した映画『そうして私たちはプールに金魚を、』もそういうところがありますね。

長久:濱田さんの舞台を映像で拝見したのですが、"場"だけじゃなく"言語的な広がり"で空間を拡張しているように感じました。

濱田:僕の作品は「映像っぽい」と言われることが多いですね。もともと映画が好きなこともあって、"編集している感覚"で舞台をつくっています。舞台はできることが限られているからこそ、舞台ならではの見せ方を実現するために映像的要素で編集するイメージです。僕の場合、稽古の前半で素材を集めておいて、転換稽古の日を設けて、そこで「こうやって繋げていこう」と編集の基盤をつくります。稽古中に何をやっているかといえば、最終的にそれをうまくまとめる作業ですね。

長久:"編集している感覚"はよくわかります。僕も映画をつくるとき、最初に好きな言葉をストーリーに合わせて全部入れていくんです。自分の声で音Vコンをつくって、切り貼りで編集して、流れをつくり、その後、上に画を当てていきます。

黒須:つまり映画の中では、長久君の好きなセリフを女の子に言わせているということだよね(笑)。

長久:そうです(笑)。この方法だとスピードが決まっているから、役者が棒読みでも構わない。脚本とそれをエディットする作業でつくる、まさに編集の感覚ですね。

濱田:長久さんのつくる映像作品は前から気になっていました。僕はマンガが今の日本で一番面白い文化だと思っていますが、長久さんの作品はマンガ的というか、そのエッセンスが映像に現れている。

長久:うれしい感想です。映画は物語がビシッと決まっているから余計なものを入れる余地はないけれど、マンガやアニメは何か入っても大丈夫なんですよね。だから僕の作品ではマンガやアニメのテンポ感、モノとの距離感みたいなものを入れたいと思っています。

濱田:僕もマンガが大好きで毎日読んでいるので、無意識ながら僕の作品もマンガ的な要素が投影されていると思います。

黒須:広告の仕事はいわば目標芸。ある目標に向かってどう最短距離でたどりつくかで、そのために映像をフルに活用するし、知恵を絞る。だから面白いんだけど、それが自分が本来やりたい表現というのでもない。僕が2人の作品を見て共通に感じたのは、自分の好きなことを思い切り発散しまくってるところ。すごいなと。全体の軸ってのはあるようでないよね(笑)。

なにかに収束するストーリーってのじゃなくて、断片で伝わってきたし、強いし、シークエンスごとにいいなと思いました。長久くんも広告の仕事では立場をわきまえているけど、映画になるとはち切れてますね(笑)。

長久:僕はどちらかと言えば、全体を貫くストーリーはわからなくてもいいと思っているんです。『そうして私たちはプールに金魚を、』は、埼玉県狭山市で実際に起こった事件をベースにしています。原作ではないけれど、その軸があるので、あとは僕がやりたいことをすべて入れて、もう自己満足でいいと思ってつくりました。

濱田:その感じは見ていて、すごくよくわかりました。

長久:ちなみに黒須さんが雑誌『孫の力』で連載されていた「女優と妄想ドライブデート」は、どうやってつくっていったんですか。広告とはまた違うつくり方ですよね。

黒須:『孫の力』は50~60代向けの雑誌で、渋い特集がよかったのですが、部数を伸ばそうと「60歳だって恋愛するんだ」みたいな方向でリニューアルしたようです。そこで「女優と妄想ドライブデート」という企画が生まれ、編集者から白羽の矢が立った、みたい。「黒須さんがCMで仕事をした女優さんと車で勝手にどこかへ出かけるストーリーを考えてほしい」と言われて。ロケハン写真を見ながら、あてがきしていました。最初はシリーズじゃなかったんですけど、評判がよくて連載になった。

長久:うらやましい(笑)。妄想は男から女へという軸があるものですよね。

濱田:女の子が相手だと妄想が膨らみます。妄想は「亡い女」と書くから、目の前にいない女性を想像するという前提。考えてみると、すごい言葉ですよね。

長久:黒須さんはCMプランナーになる前から女子のセリフやストーリー、シーンを紡ぐようなことをしていたんですか?

黒須:僕は学生時代に谷川俊太郎さんに憧れて詩みたいなのを書いてました。恥ずかしい。絵も描いてたけど。大学のサークル誌の巻頭に女の子主語の詩を書いてましたね。それに加えて、はい、単に、僕は女の子が大好きなので(笑)。

長久:僕も女の子が主人公だと、いくらでもオフナレ書けるんです。男が主人公だと筆が進まない、なぜなんでしょうね(笑)。

濱田:多分僕らのほうが女の子以上に女の子を探求しているからじゃないでしょうか。女の子に対しての憧れもあるし。

長久:僕らが書いているのは女性から見ると正しい女の子ではないと言われるかもしれませんが、僕の中ではそれがリアルだから、それでいいと思っているんです。

YOSHIHIKO KUROSU'S WORKS

4月15日に発売された『うわごと』(著者:黒須美彦、写真:相馬ミナ、田尾沙織)。2013年11月から2015年5月にかけて発行された雑誌『孫の力』の連載企画「女優と妄想ドライブデート」を一冊にまとめたもの。黒須さんが16人の女優と"妄想デート"した様子を収めている。

明光義塾YDKシリーズ。このシリーズに登場するキャラクター サボローの本『YO!サボロー』も出版された。

櫻井翔さんが登場する森永製菓「森永ウィダーinゼリー」。最新CMには錦織圭さんも登場している。

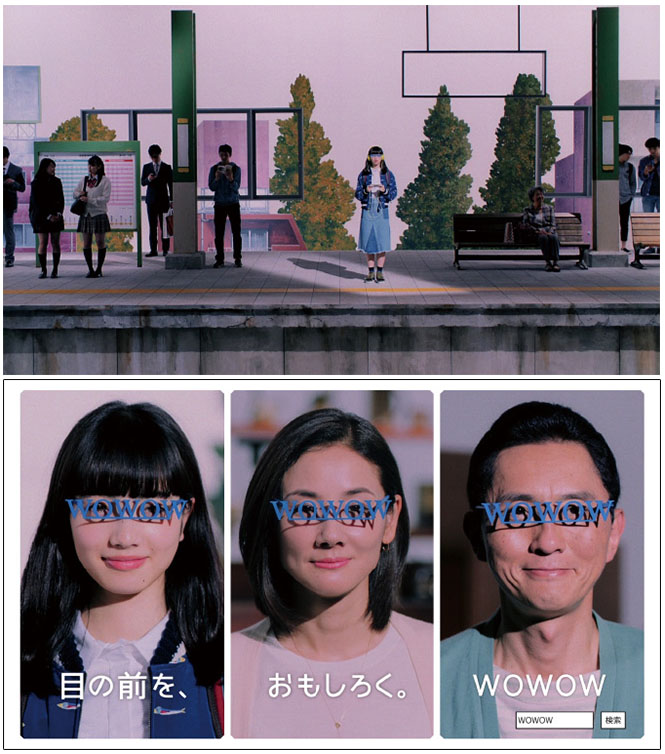

松重豊さん、吉田羊さん、小松菜奈さんが登場するWOWOW CMシリーズ。

大森南朋さんと戸田恵梨香さんが登場するサントリー「金麦オフ」。

檀れいさんが登場するサントリー「金麦」。

映像・舞台から"越境"したい

長久:僕の場合、映画は自分の頭の中をストレートに出すものと考えているから、本当にそのまま出しています ...