消費者が広告をスルーする行動が見られる今、影響力のあるインフルエンサーからの発信に注目が集まり、多くの施策が実行されてきた。しかし、広告と同じようにリーチ目的でその価値を捉えていては、その真価を発揮させることはできない。改めて今、インフルエンサーが注目される背景や、問題点、捉え方などを、上智大学の新井範子教授が解説する。

諸刃の剣になりかねないインフルエンサーマーケティング

インフルエンサーマーケティングとは、SNS上で影響力を持つインフルエンサーに商品を紹介してもらい口コミで拡散していくものですが、手法としては新しいものではありません。マーケティングの古典、イノベーター理論をもとに、一般的な消費者(フォロワー)に影響を及ぼすオピニオンリーダーを活用するアプローチはかなり前からあります。

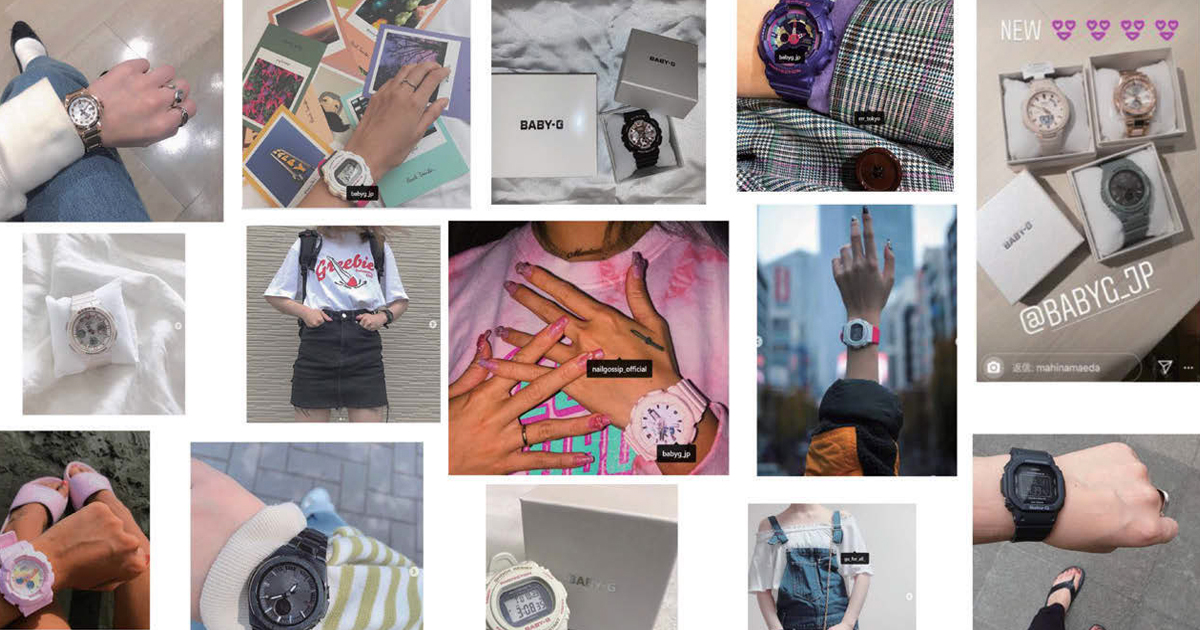

インフルエンサーマーケティングが注目された背景には、マスメディアが影響力を失い、SNSで情報を広め購買意欲をかき立ててくれる仕組みが必要となってきたこと、ことに若者層は、「売りつけられる」マーケティング臭を敏感に感じ取るために、注目されたのがインフルエンサーです。有名人だけでなく、特定の領域に詳しい人や、文章や写真で影響力を持つ人など、一般の人たちがインフルエンサーとなってきました。

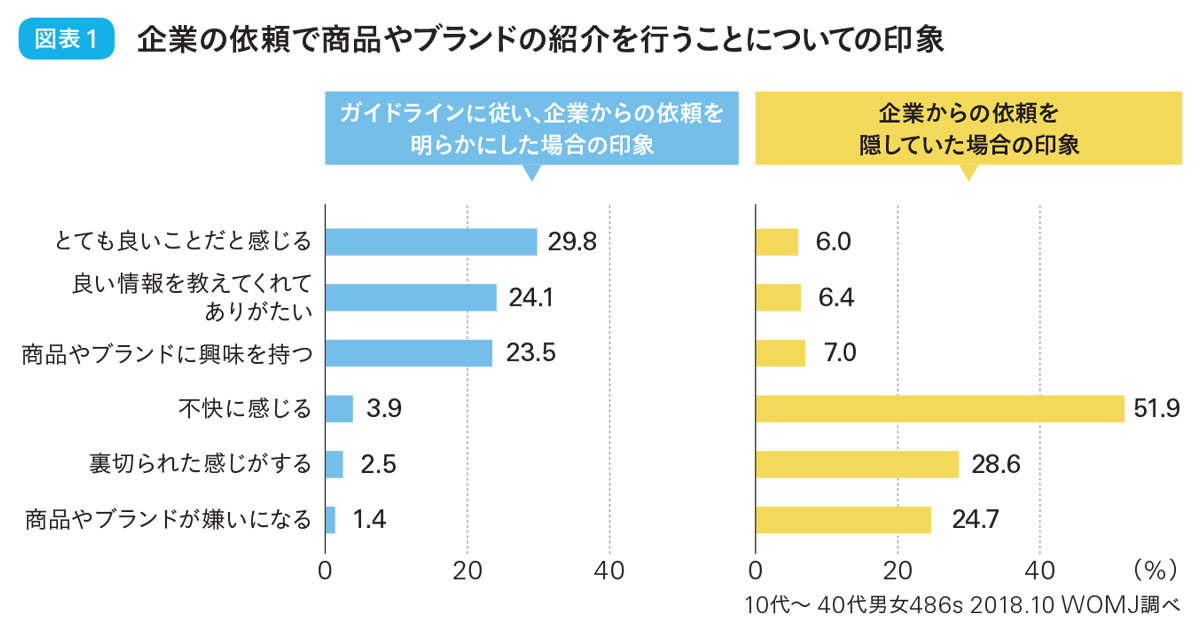

インフルエンサーを使ったマーケティングでは成功事例もありますが、一種のバズワードとして陳腐化していくようにも見えました。それはインフルエンサーマーケティングが炎上や嫌悪を引き起こす「諸刃の剣」だからです。

インフルエンサーマーケティングの構図が知られ、インフルエンサーの投稿がステマとなり、「魂を売った企業の手先」と信頼もなくなり、ステマをした企業への姑息なイメージが残りました。また、インフルエンサーが不正にフォロワーを増やす「フォロワー買い」も増え、インフルエンサーへの信憑性も薄れてきました。

また自由な場であるSNSで企業が口コミ操作を行って、あちこちに地雷が埋められた「コモンズの悲劇」(※1)が起こり、インフルエンサーマーケティングに嫌悪感を持つ人も多くなりました。

※1 多くの人が利用できる共有財(コモンズ)は、資源が乱獲された結果、資源が枯れてしまう経済学の法則

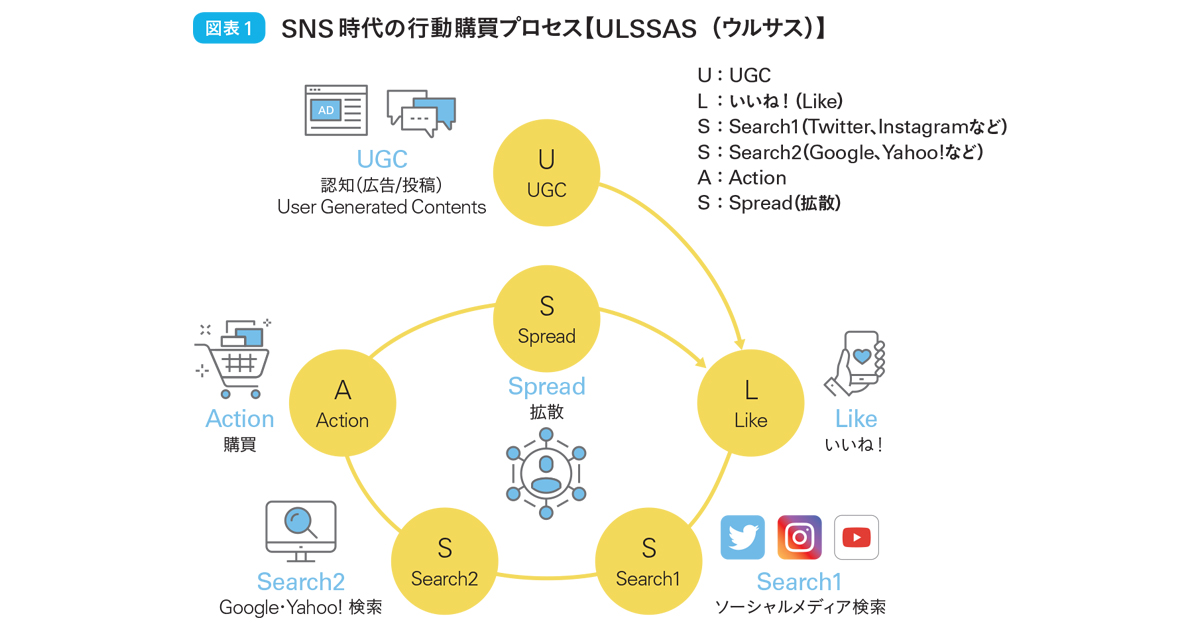

しかし、TikTokなど新たなSNSが次々と登場し、さらにSNSは魅力的になり、検索エンジンとしてInstagramやTwitterを使う人も増加、口コミが多ければ検索結果も上位になるという背景を考えると、インフルエンサーを活用しない手はないといったところです …