障害者差別解消法の一部が改正され、2024年4月から事業者の合理的配慮が義務化される。個別の状況に応じて判断が求められるだけに、法律の背景となる考え方を社内に浸透させる広報活動が求められている。

障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会を実現するため「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人に対して「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」を行うこととしている。

事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」はこれまで努力義務とされ、事業者ごとの判断で取り組まれてきたが、2021年の法改正に伴い、2024年4月から義務化される。

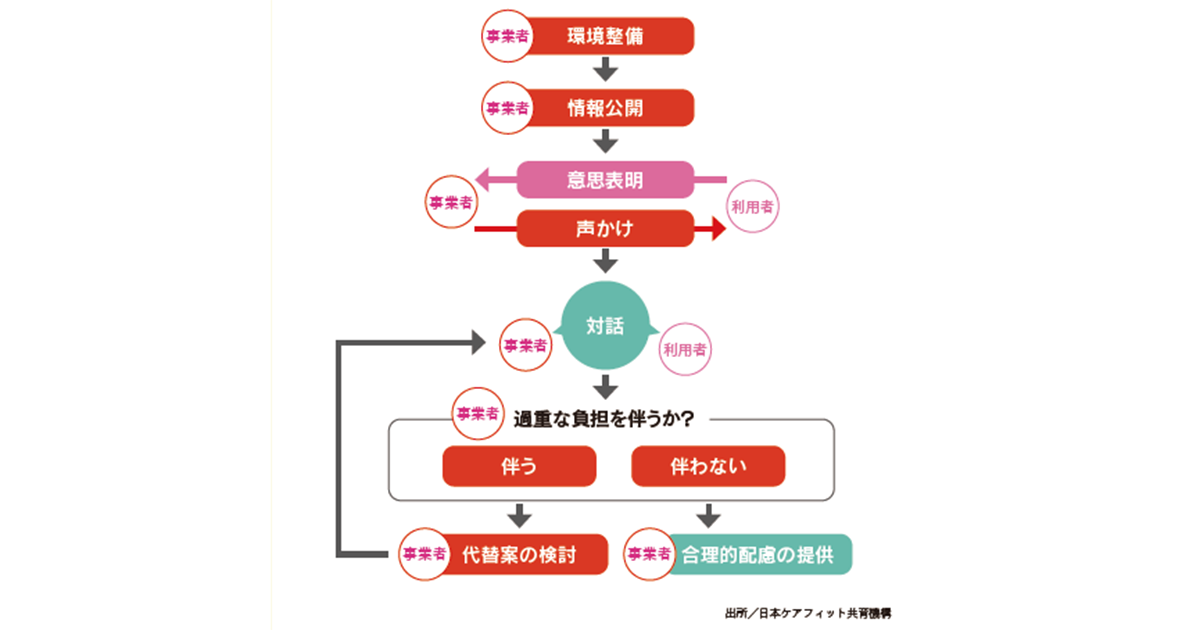

合理的配慮とは、障害のある人から「社会の中にある障壁を取り除くために何らかの応対が必要」との意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な応対を行うことを指す(例:高い所に陳列された商品を取って渡す)。過重な負担がある場合、別な方法を提案することも含めて、柔軟な応対や判断が必要となる。法律で求められる取り組みやその背景にある考え方については、社内広報を通じて啓発しておきたい内容だ。

「義務化」の背景を理解する

では従業員に分かりやすく伝えていくにはどうすればいいのだろうか。「合理的配慮という用語から始めると難しい印象を持たれてしまいがちです」。そう話すのは、日本ケアフィット共育機構サービス介助士インストラクターの冨樫正義氏だ。公共交通機関や小売店舗などでは合理的配慮に関する環境整備の一貫として、サービス介助士の資格を社員が取得している。資格認定を行う日本ケアフィット共育機構のもとには、合理的配慮についての社内セミナーの依頼などが増加傾向にあるという。

「私たちが最初にお話しするのは『障害のとらえ方』についてです。例えば、自動販売機のボタンに車いす使用者の手が届かない。その理由はその人が立てないからでしょうか。立った状態でボタンを押す設計になっているから困り事が生じているのではないでしょうか。これが、障害者差別解消法のもとになっている考え方(障害の社会モデル)です。皆さんの周りにも...