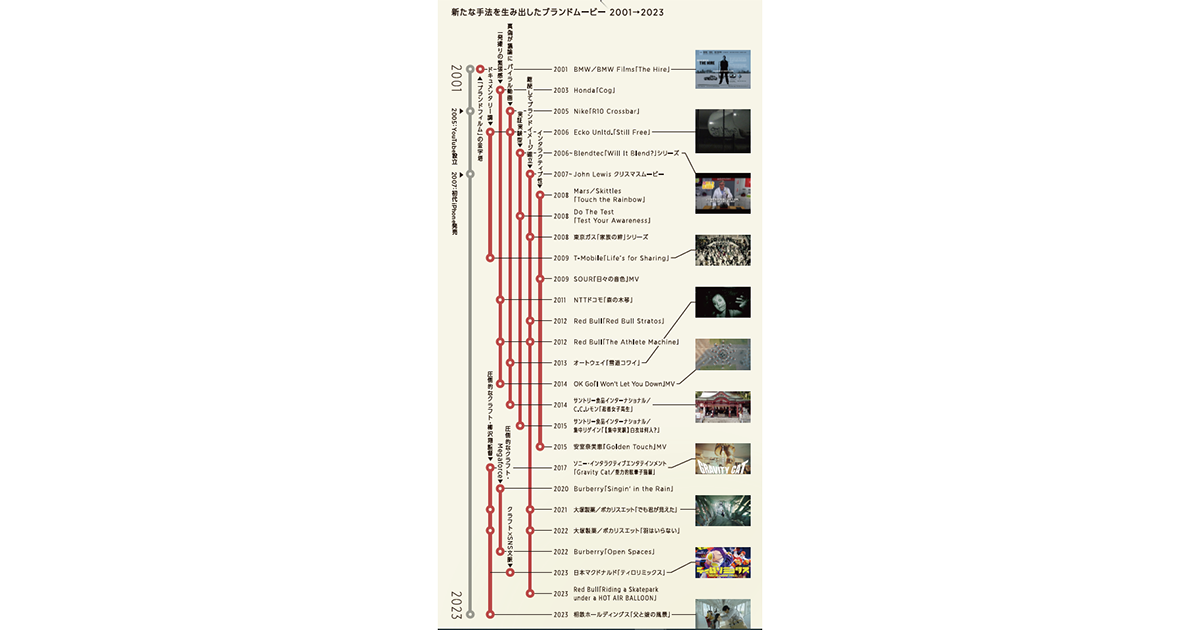

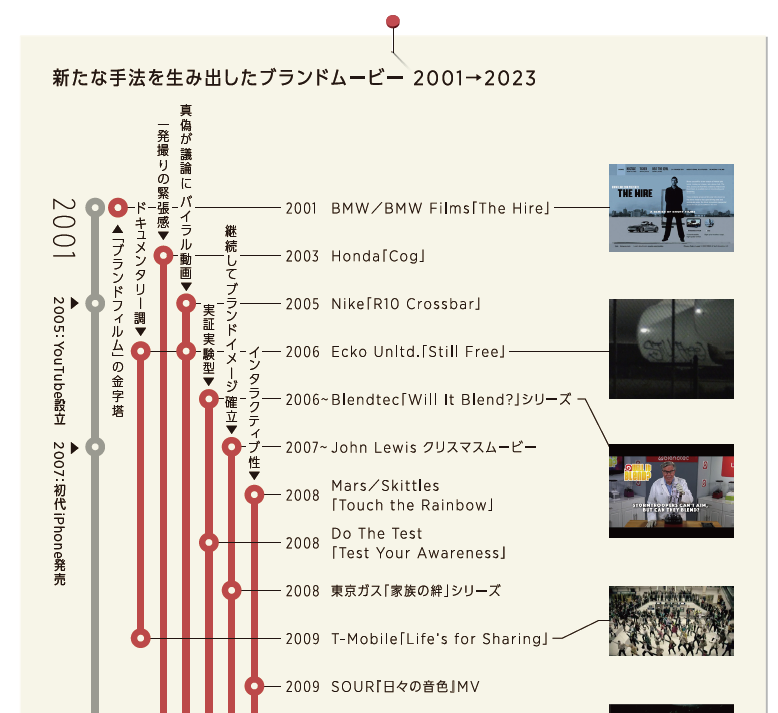

BMW「BMW Films」(2001)に始まるとされる、オンラインを主戦場とする「ブランドムービー」の歴史。20年以上に及ぶ変遷の中で、どのような手法や表現が生まれてきたのか。Whateverの川村真司さん、電通の佐藤雄介さん、PARTYの眞鍋海里さんの3人に、特に心に残ったものを挙げてもらいながら、約20年を振り返ってもらいました。

ブランドムービーの成り立ち

川村:原点を考えてみると、やはり2001年のBMW「BMW Films」の「The Hire」が走りなのかなと思います。2005年のYouTube設立よりも前につくられたものですが、莫大な予算を使って、ウォン・カーウァイやガイ・リッチーらビッグネームの監督を起用して、ブランドフィルムという形で打ち出した。面白いしかっこいいし、わかりやすくて、最初で決め手を出されてしまった。ただひとつあるとしたら、ブランドムービーやCMは単発ではなく継続的に打ち続けることが重要だと思っていて。「BMW Films」はその後「The Escape」(2016)、「The Calm」(2023)などもあったけど、2回目以降は皆あまり覚えていないような気がして、ブランディング的に長期で見てどう効果があったのかはちょっとわからない部分もあります。金字塔という意味では間違いないですが、続けることでより活きたのではないかと思います。

眞鍋:継続性のところでは、イギリスの老舗デパート「John Lewis」が毎年クリスマスに公開するムービー(2007年~)とかも。

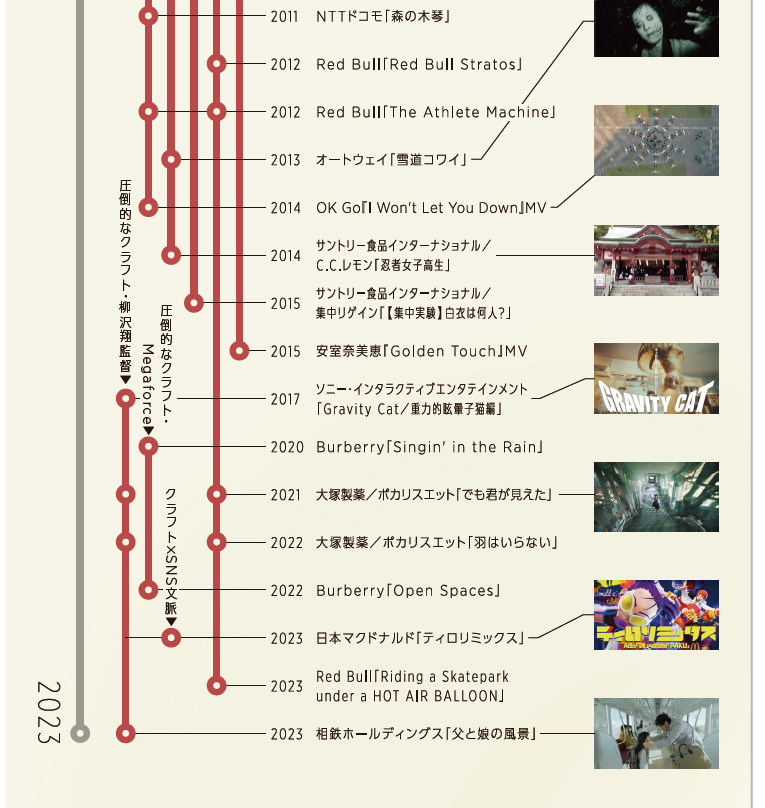

川村:John Lewisはデパートに行くと正直大したことないんだけど(笑)、毎年良いムービーを公開していて、継続性による強さがあって皆期待するし、毎回ちゃんと映像がクリスマスギフトに繋がっていてすばらしいですよね。あとRedBullなんかも「エクストリームスポーツを応援する」活動を続けることでブランドイメージを確立しています。一番覚えているのは「RedBull Stratos」(2012)という、スペーススーツを着て上空約4万メートルの成層圏から落ちる、っていうとんでもない企画。とにかく首尾一貫していて、RedBullはこういう無謀な挑戦を応援しますというブランドの姿勢を提示し続けている意味では成功事例では。最近も「Riding a Skatepark under a HOT AIR BALLOON」っていう、気球にスケートパークをつるして、上空でスケボーするっていうのをやってましたね。

眞鍋:(笑)。日本では東京ガス「家族の絆」シリーズ(2008年~)や、大塚製薬「ポカリスエット」や「カロリーメイト」の受験生向けのコミュニケーションが長く続いていますよね。ポカリスエットに関しては、技巧派の柳沢翔監督(「でも君が見えた」/2021年、「羽はいらない」/2022年)のように圧倒されるようなクラフト力も、際立っていたなと思います。

川村:ポカリスエットはたしかに継続性もあるし、あと映像表現にブランドとのシナジーがありますよね。あのみずみずしい表現自体がブランディングになっている。

眞鍋:ソニー・インタラクティブエンタテインメント「Gravity Cat/重力的眩暈子猫編」(2017年)、相鉄ホールディングス「父と娘の風景」(2023年)も柳沢監督でした。

佐藤:「Gravity Cat」は、圧倒的なクラフト力と日本独自のカルチャーがうまく融合していて好きでした。かつ「なんとしても見てもらいたい」というコンテンツとしての粘りが見える感じがします。

「潮流」を生んだムービーたち

佐藤:ちょっと2000年代初めに遡って、Hondaの「Cog」(2003)もありました。元はテレビや映画で公開されたようですが、オンラインで見たような記憶があります。これは約2分の長さですが、企業がオンラインムービーを制作し始めた当初、テレビではできないような尺を持った動画が爆発的に増えたのかなと思っていて。その長い尺をどうもたせるかという課題に対して、「一発撮りの緊張感」を用いた手法の走りであり、完成形だったのかなと思います。久しぶりに見たけどすごくよくできている。

川村:これもYouTubeの登場前だったけど、いま公開してもちゃんと話題になるんじゃないかな。ちょうどこの前年くらいに大学の研究室で『ピタゴラスイッチ』(NHK・Eテレ、2002年~)のピタゴラ装置というのを作っていて「パクられた!?」「無い無い」みたいな話になりました(笑)。そもそも起源はルーブ・ゴールドバーグ・マシンだったりしますが、普遍的な強さのあるコンセプトですよね。

佐藤:(笑)。その後、森の中につくった長い木琴をボールが転がって曲を奏でる様子を一発撮りしたNTTドコモ「森の木琴」(2011年)や、RedBullではそのエクストリームスポーツ版で人間がピタゴラ装置の一部になる「TheAthleteMachine」(2012年)とかに繋がったのかなと思います。あとはちょっと手法が違いますが、一発撮りの緊張感という意味ではOK GoのMV『I Won't Let You Down』(2014年)も根本的には似ているのかなと思いました。次もYouTubeの登場以前ですが、Nike「R10 Crossbar」(2005年)。サッカーの大スター・ロナウジーニョが、嘘か本当かわからないほどの超絶テクニックを披露する内容です。

眞鍋:これたしかにありましたね。2005年でしたっけ。

佐藤:はい。生っぽい映像で、これはリアル?フェイク?どうやって撮ったの?と議論を巻き起こす、バイラルムービーの元祖みたいな作品でした。今見るとすごいのが、映像は2分50秒弱あるのに、そのシーンにいくまで1分40秒くらいあること。今の映像の感覚だと考えられない。もう待てなくなっていますよね。

川村:たしかに。でも逆に言うと、その前の部分があるから効いているところもあったんだろうな。この後たくさんこういうムービーが生まれたきっかけとなる、まさしく起源となったような作品ですね。

佐藤:空軍基地に忍び込んで飛行機にスプレーで落書きをしたEckoUnltd.「StillFree」(2006年)もたぶんこの流れですよね。

眞鍋:生っぽい映像にC的なマジックを入れるという。僕自身はその頃地方にいて、低予算で安い機材でもこういうものがつくれるんだと希望になりました。

佐藤:ホラー系のムービーとの相性がいいので、自分でも、「日清焼そばU.F.O.」のムービーとかで変な生物が入りこんだものなどをつくっていましたね。日本だと

眞鍋:さんが手がけたオートウェイ「雪道コワイ」(2013年)とかサントリー/C.C.レモン「忍者女子高生」(2014年)に繋がっていった流れだと思います。

眞鍋:「Still Free」の後、2007年に初代iPhoneの登場で視聴環境が変化し...