Lanvin

「Fall 2011 Campaign Movie」

(2011年)

ムードの重要性を意識するようになったきっかけのWebムービーです。Webムービーとなれば、尺が長い分いろいろ言える、伝えられる、となりがちですが、このムービーのメッセージはこのムードのみだと感じます。どんなムービーをつくるにしても、その世界のムードをどれだけ出せるかが見応えになると思っています。また、特筆すべきはこの被写体の強さ。動きもゆるめのダンスムービーですが、最後まで見られます。予算が無いときは、とにかく被写体を強くすることが近道です。カッコいいものはスマホで撮ってもノーライトで撮っても上手くいかなくても、カッコいいものです。

ディレクター

渋江修平

Dior「L.A.dyDior」

「L.A.dyDior」

(2011年)

最近はショート動画など、“タイパ”の良い視聴体験を好む傾向がありますが、中毒性が高い反面で、体験からの離脱もすごく早いなと感じます。広告が本当に「バズる」のは、何回も時を超えて視聴されて、ブランドの価値を本当の意味で底上げしている時だと思っているので、そういう観点でこの動画は何度見ても、素晴らしいなと感じてしまいます。

Nike

「Dream Crazier」

(2019年)

フェミニズムについて正々堂々と語る。その態度を取れるクライアントの度胸にも感銘を受けますし、そういった関係性をクライアントと築いているということにも尊敬の気持ちを抱きます。元気がない時に励まされるのって、すごく良い広告ですよね。

TOKYOディレクター

Jo Motoyo

Red Bull

「Red Bull RASEN」

(2019年~)

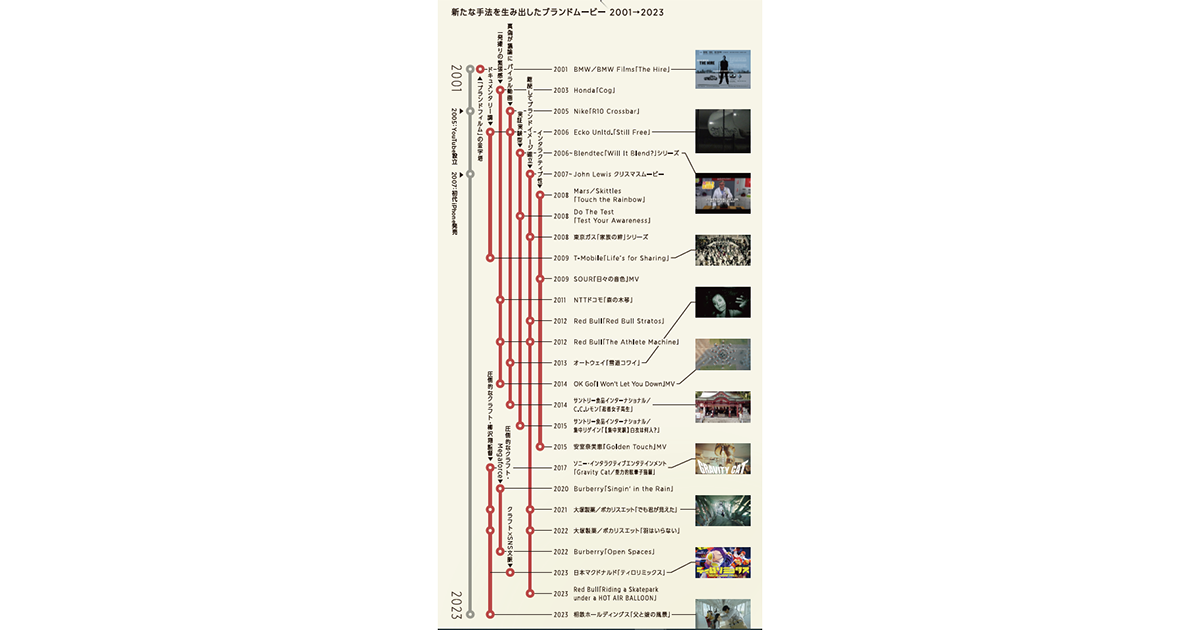

広告を超えた文化。オルタナティブなヒップホップカルチャーを押し上げ続け、今やその中心的存在になった「Red Bull」。ブランドの発信がユースカルチャーを強くする。一発のコンテンツではなく、継続したアクションがブランドのオーセンティックな価値を向上させる。

Nothing

「Introducing Phone(2)ft.Casey Neistat」

(2023年)

イギリスのデジタル機器メーカーNothingはその洗練されたデザインに目が行きがちだが、オウンド発信こそ注目すべき。この動画はAppleでいう新商品発表の場の役を担っているが、堅苦しい講演のようではなく、投資家やデザイナー、関わる全ての人を動画に巻き込みブランドのリアルを嘘偽りなく発信。未来の企業広報の在り方。

A Creative Director/Film Director

鈴木健太

船場センタービル

「忘れたフリをして」

(2020年)