東京・港区にある「21_21 DESIGN SIGHT」で「Material,or」が開催されている(11月5日まで)。この展覧会のディレクターを務めた吉泉聡さんと話していて、会場構成を手がけた建築家の中村竜治さんの視点に惹かれ、話を聞きに行った。

展示物と人が"素の状態"で向き合う空間

中村さんのアトリエは、中目黒のマンションの一室で、暮らしを営んできた気配が感じ取れるところ。猛暑を忘れさせる居心地の良い空気が流れている。

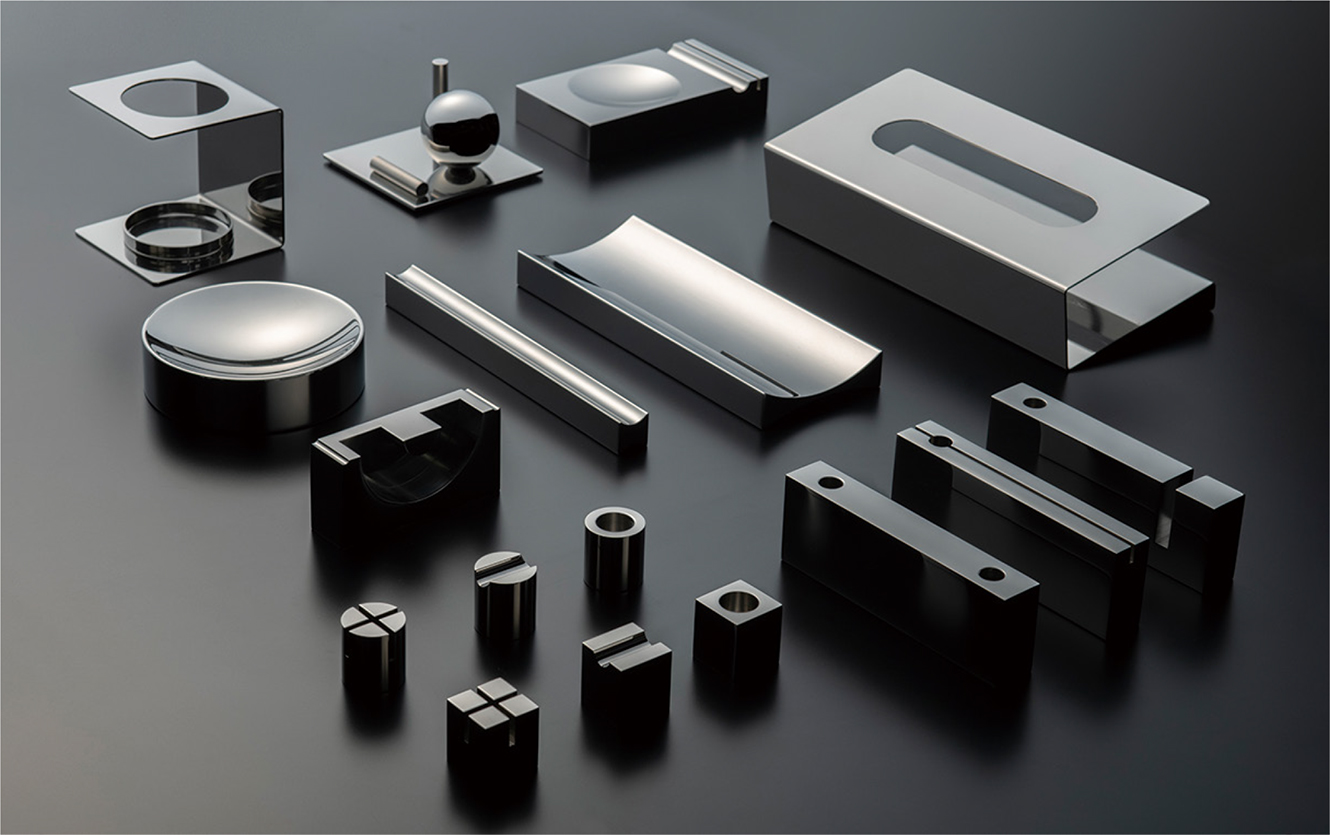

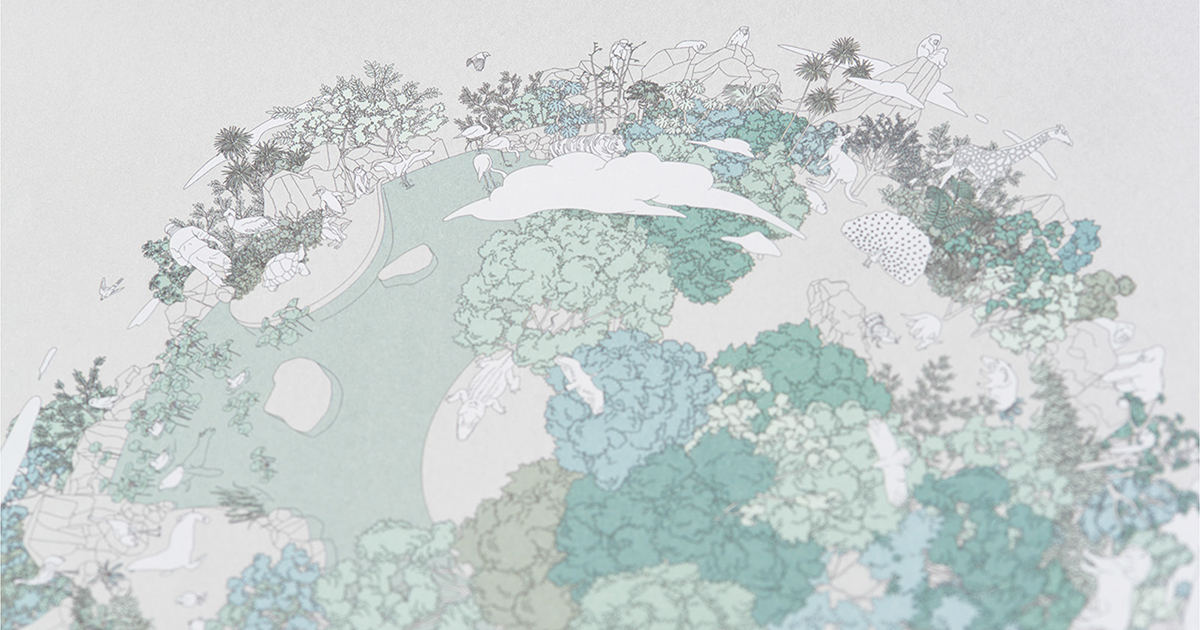

まずは「Material,or」から話は始まった。何かがつくられる時、そこには「マテリアル」が「素材」として意味付けされるプロセスが入っている。この展覧会は、地球が抱えているさまざまな課題を含め、そんな「マテリアル」の多面性に触れ、感じ、考察してもらいたいという視点を持ったもの―中村さんは展覧会の企画の初期段階からプロジェクトに関わっていた。さまざまな議論を重ねる中、"いかにも展示"という方向は避けようとなり、展示のためのケースや台はつくらない、極力壁面に展示しない、順路を決めない、部屋単位で考えないなど、いくつかのポイントを決めたという。

会場の入り口に、「展覧会のめぐり方」が記されている。1.「『鑑賞』⇄『体験』」は、自由に見て「マテリアル」と向き合って体験すること。2.「『わかる』⇄『感じる』」は、頭と感覚のキャッチボールを楽しむこと。3.「『私』⇄『誰か』」は、他の人や動物から見たらどうかを想像すること―展覧により、思考や体験が深まることを意図している。

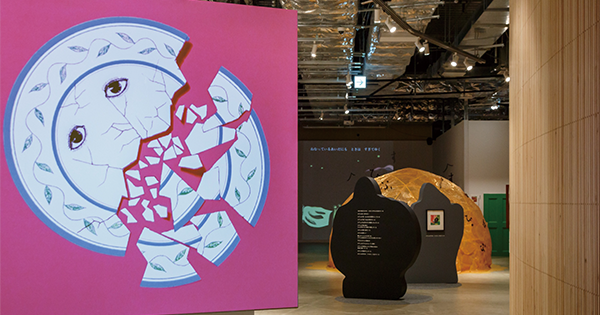

2023年11月5日まで「21_21 DESIGN SIGHT」の「ギャラリー1&2」で開催中の企画展「Material,or」。展覧会ディレクターを務めるのはTAKT PROJECTの吉泉聡さん。©RyujiNakamura and Associates

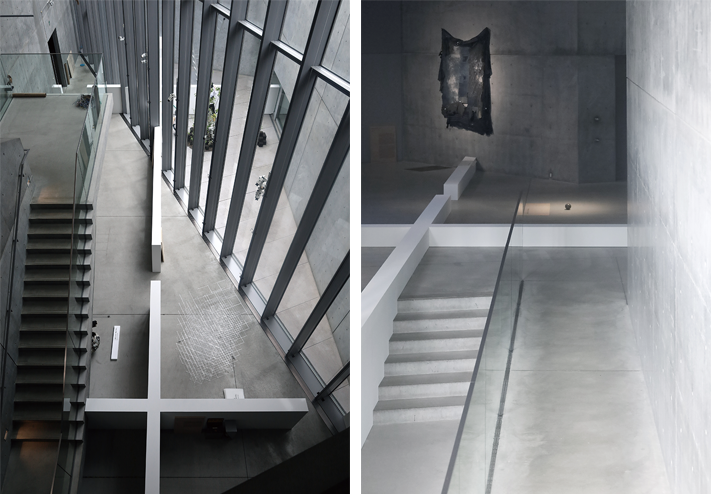

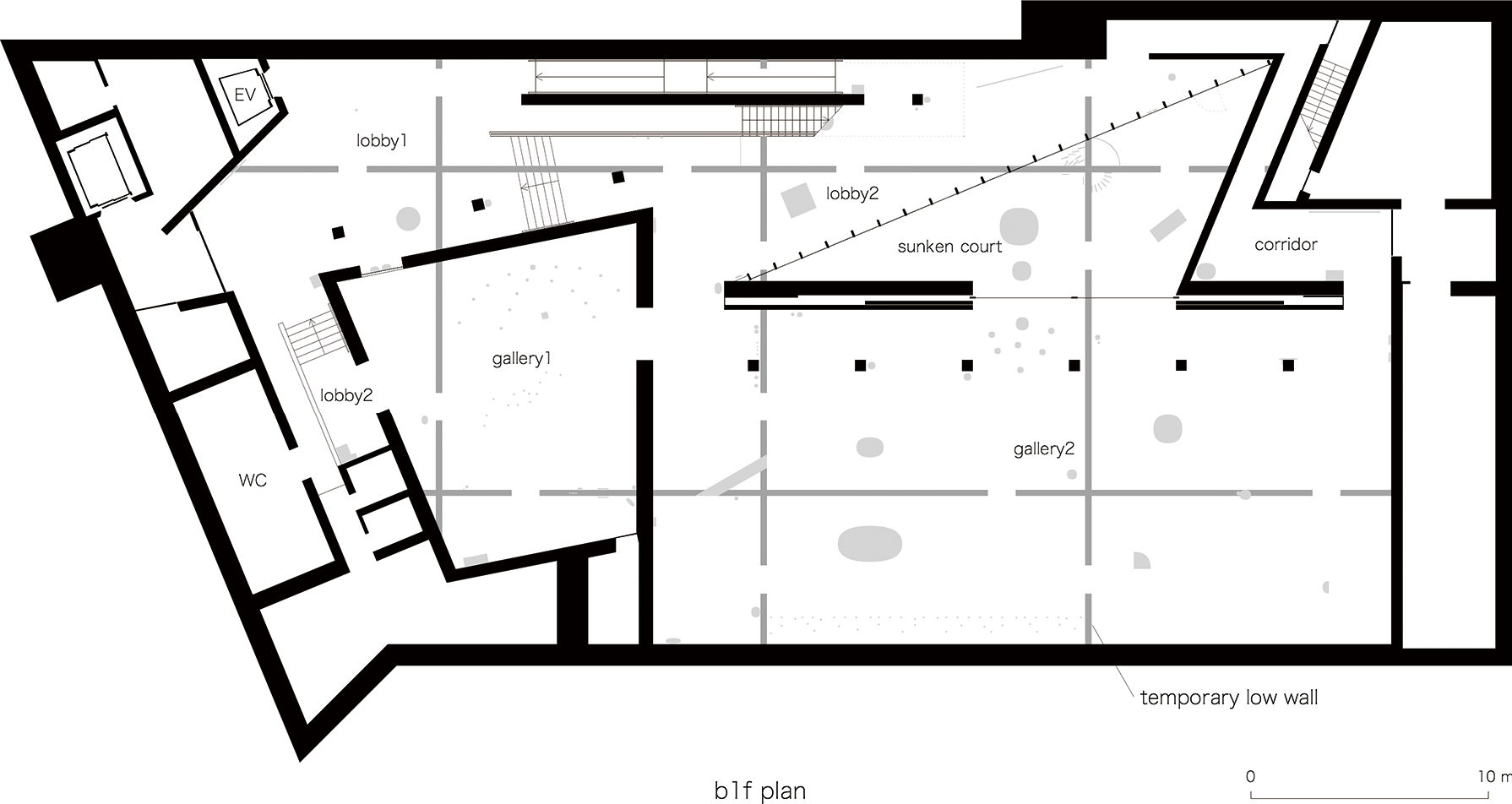

では、具体的にどのようなデザインを施したのか。「展示物と人が"素の状態"で向き合うことを基点に会場構成を考えました」(中村さん)。展示施設としての存在感を抑え、空間を"素(マテリアル)の状態"に戻すことを意図した。そして会場全体に、白い腰壁をグリッド状に巡らせたのだ。図面を見せてもらったところ、整然としたます目状に腰壁が記されている。つまり、展示空間を分けている壁や段差を突き抜け、白い腰壁を設えた。

「展示施設」としての存在感を抑え、空間を"素(マテリアル)の状態"に戻すために、会場全体に白い腰壁をグリッド状に巡らせた。