小学校でのプログラミング教育の必修化などもあって、ここ数年、エデュテインメント市場が盛り上がりを見せています。集まってくれたのは、さまざまなコンテンツを通じて子どもたちと関わる3人。

クリエイティブグループ「ユーフラテス」で、Eテレ『ピタゴラスイッチ』の制作に関わり、独立後はデザインや映像のほか、科学玩具とワークショップの開発なども手がける石川将也さん。

『ふきさんのアイデアおもちゃ大百科』シリーズ(偕成社)で知られ、雑誌・Web・テレビで活躍、ワークショップやオンライン工作教室なども行う、手づくりおもちゃ作家の佐藤蕗さん。

テクノロジー教育の普及をはじめ、プログラミング教材や研修の開発、さらに子どもたちが自由にテクノロジーに触れられる居場所づくりなども行う、NPO「みんなのコード」代表の利根川裕太さん。プログラミング教育やデザイン教育、そしてシビックテックの可能性まで。未来の社会と次世代の子どもたちのために今、クリエイターができることとは何かを考えました。

大事なのは知識ではなく、頭の使い方

利根川:元々、エンジニアのボランティアでプログラミングのワークショップをしていたことをきっかけに、2015年に、公教育でのプログラミングなどの情報教育を支援するNPO法人「みんなのコード」を設立し、代表をしています。

佐藤:10年ほど前から、子どもと一緒におもちゃをつくり始めて、それを本やWebなどで発表しています。目指しているのは、日常にあるものが面白く見える、アイデアのあるおもちゃ。オンラインを含めて、各地でワークショップもやっています。

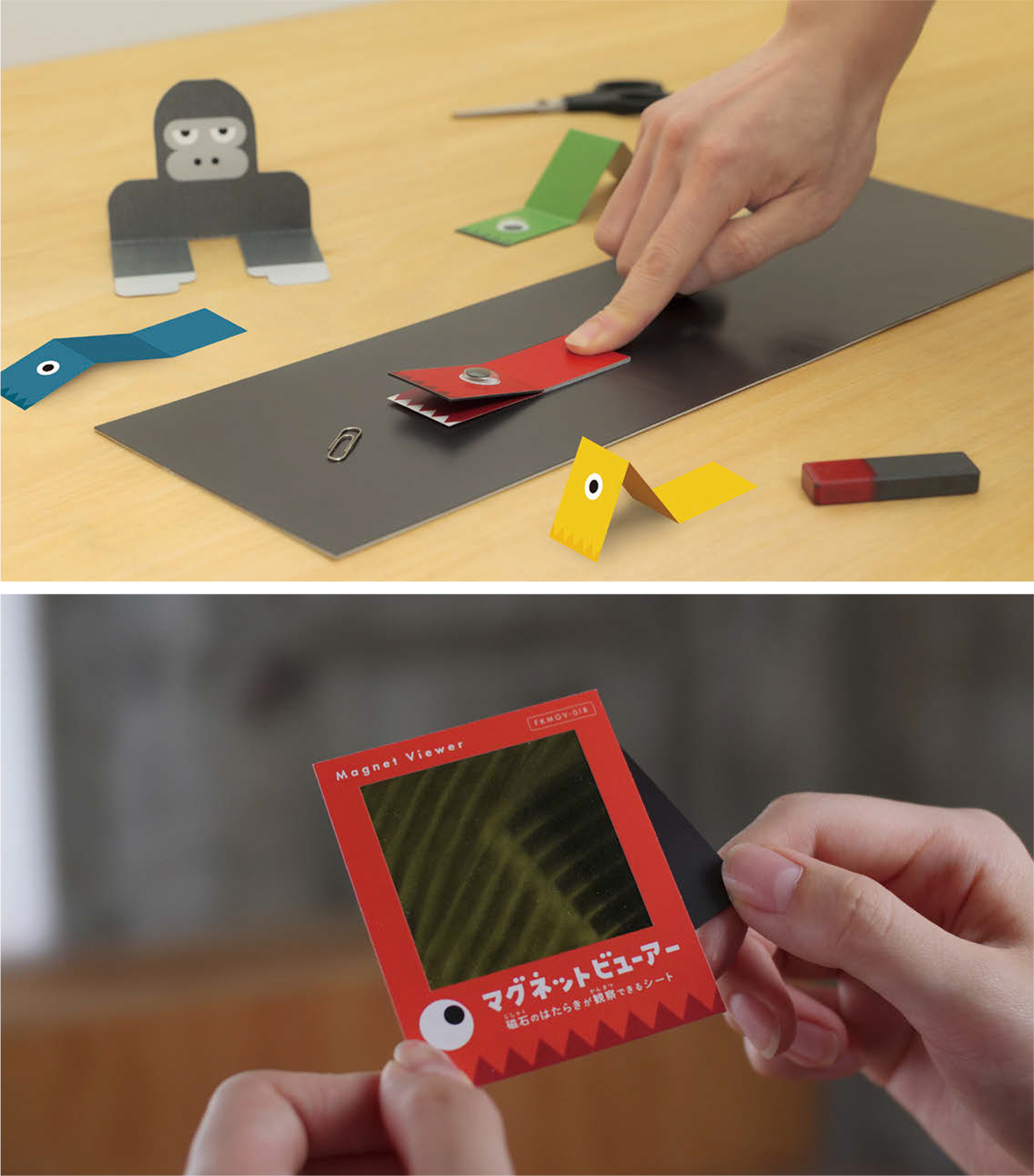

石川:僕は「ユーフラテス」というクリエイティブグループに所属して、『ピタゴラスイッチ』や『2355』『0655』といった教育番組の制作に携わってきました。独立してからは、磁石を使った工作キット「マグネタクト アニマル」など、子どもに投げかける作品をいくつかつくって。ただ今は、もう10カ月近くお休みしています。

佐藤:私もお客さんとして、マグネタクト アニマルのワークショップに参加しました!

石川:独立するまでは、直接すぐに反応がない人たちに向けて表現していたことを痛感して、キットと一緒に、ちゃんと伝わるワークショップをつくりたいと思っていたんです。マグネタクト アニマルって、磁石と厚紙の組み合わせで動きが変わる、プログラミングの要素もあって。

佐藤:最近感じるのは、子ども向けのコンテンツがひとつの大きなマーケットになっているということ。たとえば、私がやっているようなワークショップもそうだし、プログラミング系のアフタースクールもすごく増えていますよね。

利根川:私たちは、2015年からずっと活動していて感覚が麻痺しているのですが、2020年に学習指導要領が変わって、小学校でのプログラミング教育が必修化されて、ブームにはなっていますね。

佐藤:ここ数年はSDGsの影響で、ものづくりやリサイクルにも注目が集まっています。私のおもちゃは空き箱などを使うので、時代の流れにも合っているのかなと。そういうコンテンツを、子どもとつながる接点にしていきたいという企業も、きっと多いんだと思います。

利根川:ちなみに、みんなのコードの「みんな」とは何か、もう少し噛み砕いて説明すると、「誰ひとり取り残さない」ということ。学校の中はもちろん、学校外でも格差をなくしたいという想いから、自治体などと一緒に、子どもたちの居場所となるデジタルテクノロジーの拠点をつくる事業も行っています。

佐藤:いい取り組みですね。

利根川:タブレットで絵を描いたり、それをアニメーションにしたり、3Dプリンターやレーザーカッターも使える。地域の公民館や図書館のような場所をクリエイティブにアップデートしていく。普通の学校教育になじめない子や、家庭にいづらい子たちにとっても意義があると考えて。

佐藤:うちの息子は11歳なのですが、理数系が好きで、わりと早い段階から家でプログラミングに触れていました。まさに、石川さんの『ピタゴラスイッチ』を見て育ったという感じで。

石川:「知識を教えるのではなく、考え方を教える」というのが、私の恩師でもある佐藤雅彦先生が打ち立てた『ピタゴラスイッチ』のコンセプト。知識はいつか使えなくなるかもしれないけれど、考え方は大人になってもずっと持っておけるので。

利根川:単に知識を知っていることの価値って、インターネットやコンピューターの登場以降どんどん下がっていますよね。感性とかクリエイティビティの方が大事になっているのに、学校教育ってまだそれに対応できていない。この記事を、学校の先生にも読んでほしいくらい(笑)。

石川:具体的に数学の点が上がるということはないけれど、子どもの頃に、頭の使い方みたいなものに触れるのは、きっとすごく意味があるんでしょうね。

MASAYA ISHIKAWA'S WORKS

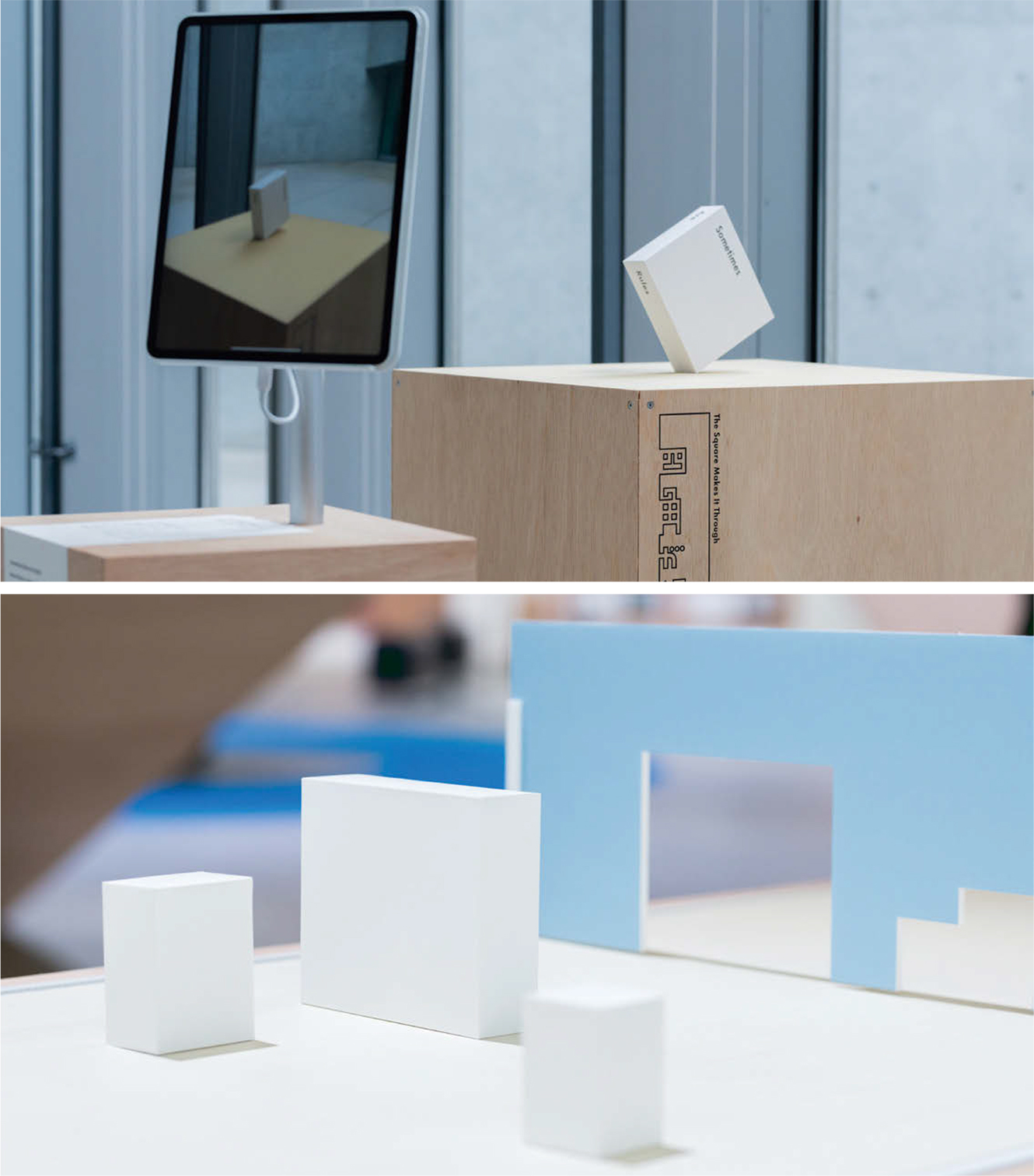

四角が行く(21_21 DESIGN SIGHT)|作:石川将也、nomena、中路景暁

〇D(ロゴ)/言乃田埃 〇撮影/飯本貴子

大きさが異なる3つの箱が、移動したり、向きを変えたり、転がったり、ベルトコンベアに乗って現れるゲートをくぐり抜けていく。2021年に開催された「ルール?展」で発表。

マグネタクト アニマル|企画・開発・デザイン

磁石シートと厚紙を紙でつなぎあわせることで、「パクパク」「バタバタ」といった動きをする生き物が生まれる。磁石シートを用いた磁性触覚技術「マグネタクト」を使ったキネクト・トイ(動くおもちゃ)。コイル、福永紙工との共同プロジェクト。

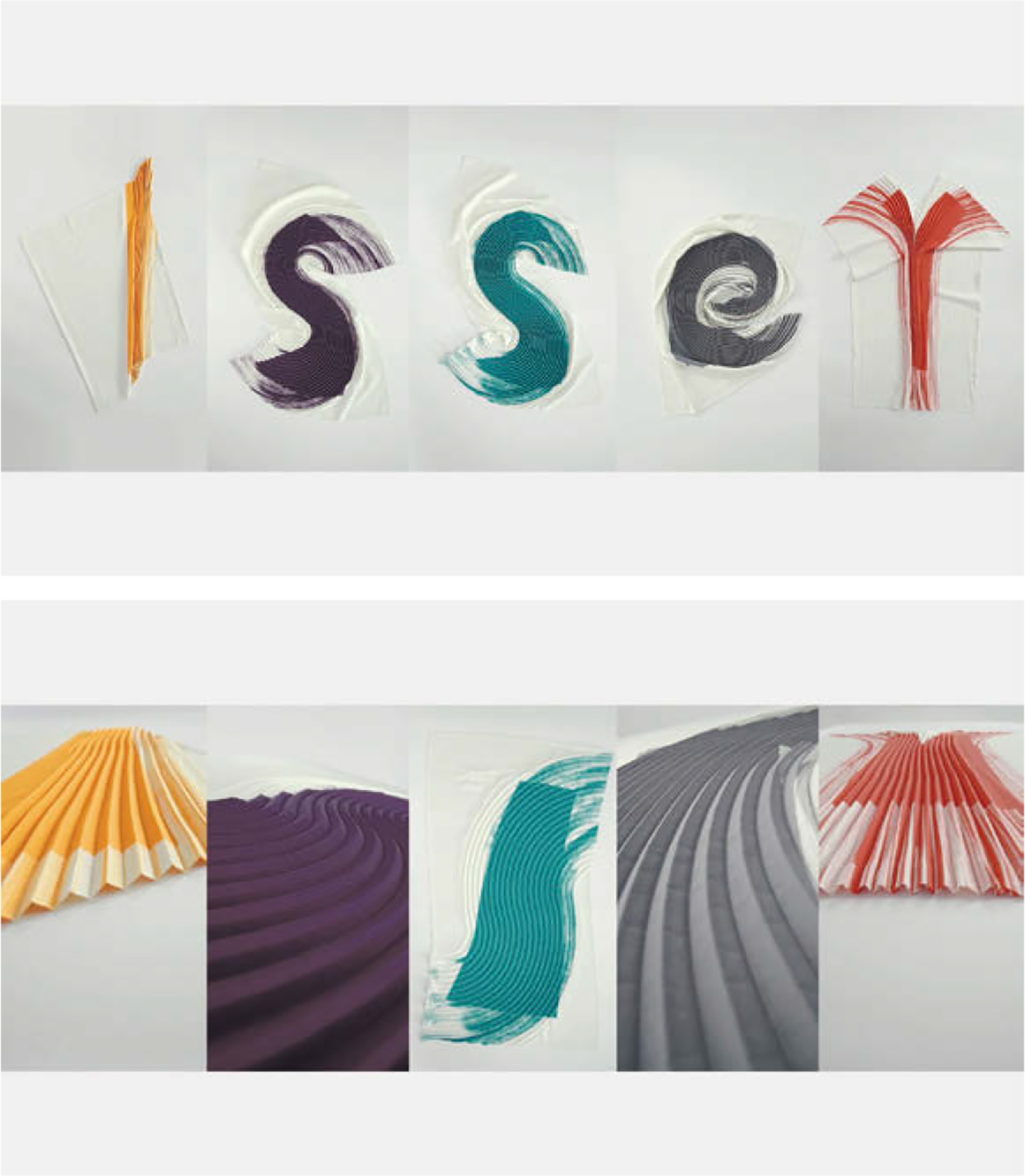

ISSEY CANVAS(ISSEY MIYAKE INC.)|映像企画・ディレクション

〇演出/ReeeznD 〇音楽/イトケン 〇特機撮影/宇賀神光佑、安田陽太(STUDIO UGAJIN) 〇照明/内堀定通 〇アシスタント/荒濱更紗

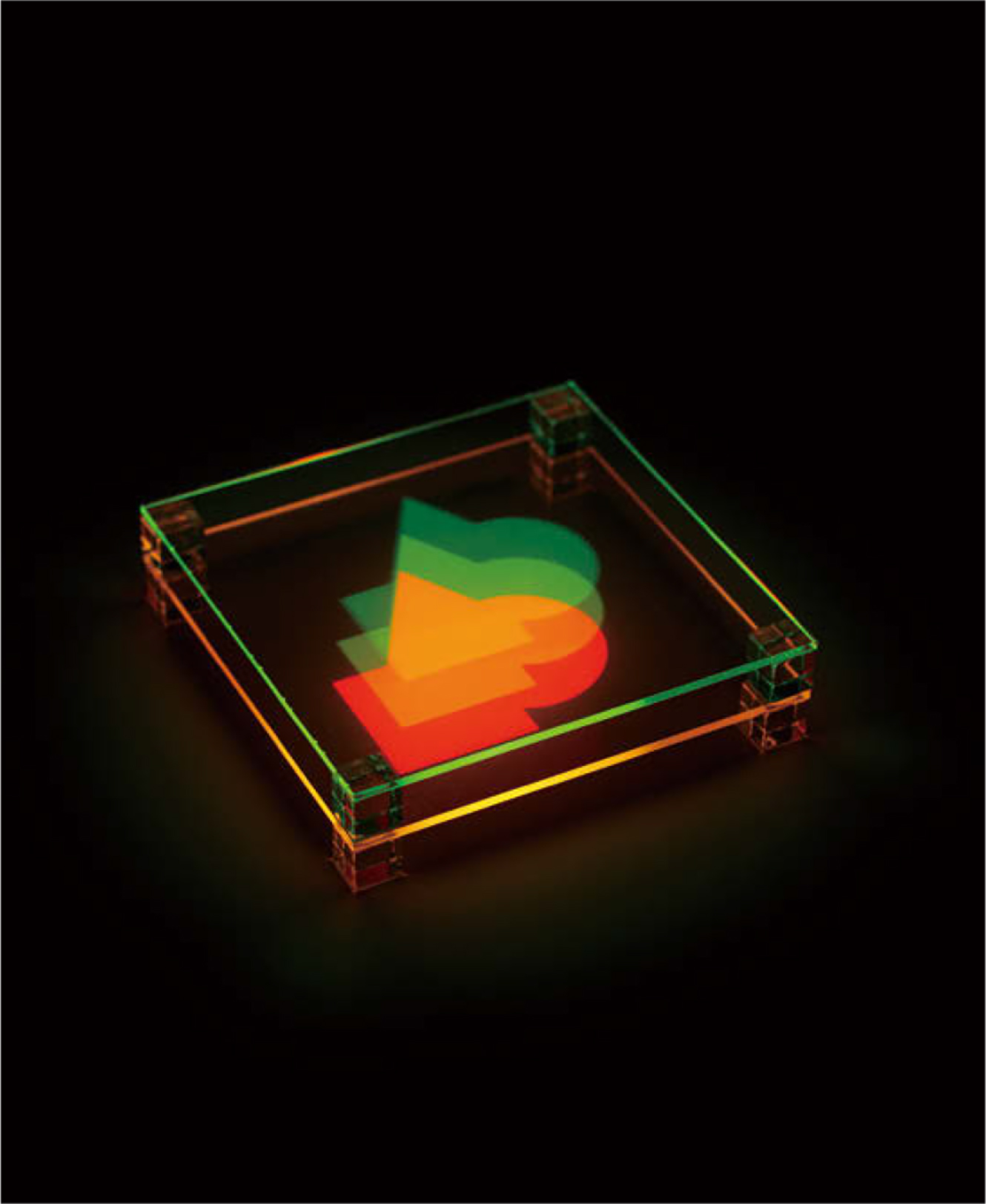

光のレイヤー(自主プロジェクト)|企画・開発・デザイン

〇D/言乃田埃 〇協力/中路景暁、王雅

慶應義塾大学SFC創設30年記念ロゴマーク(慶應義塾大学)|デザイン・撮影

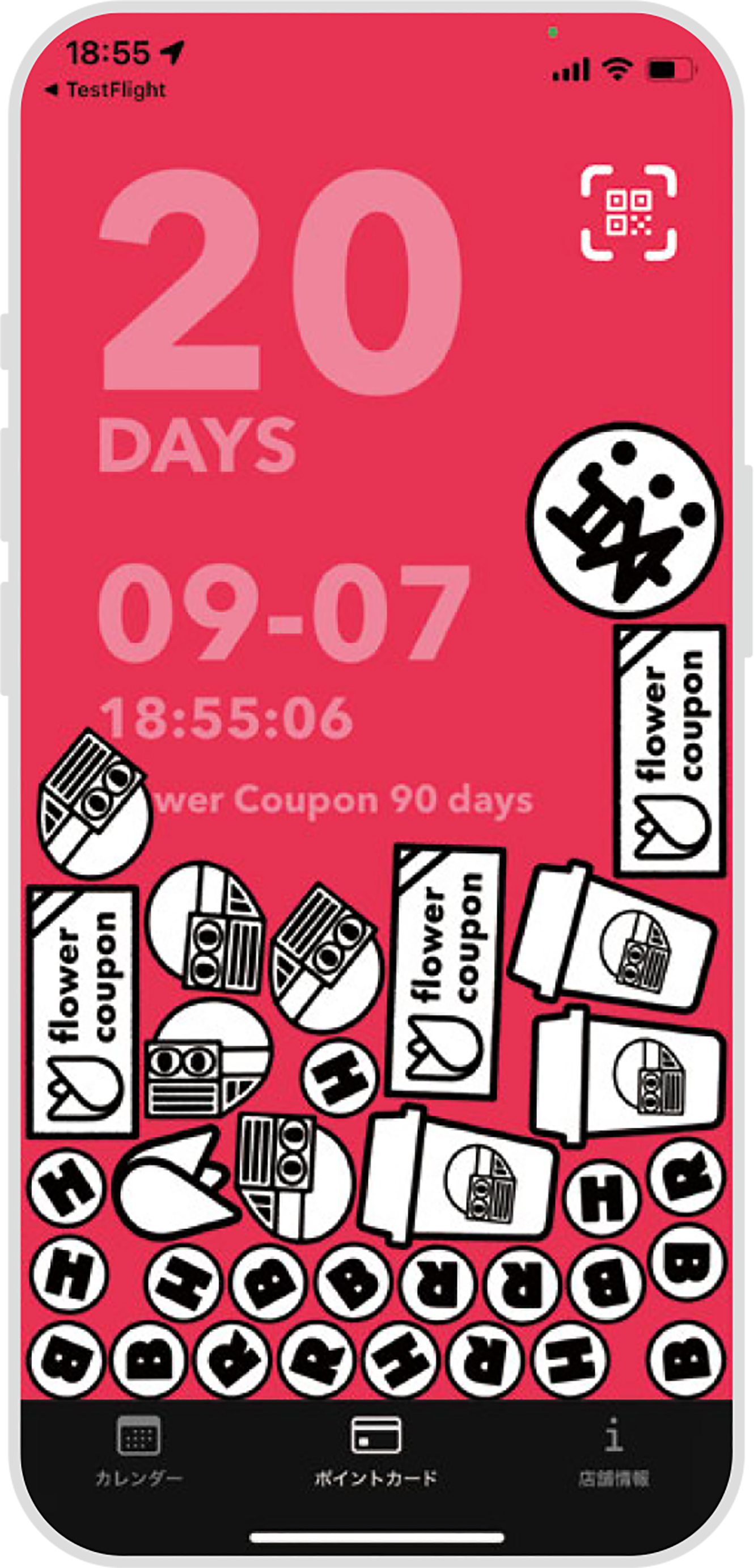

B.H.R アプリ|作:石川将也+滝澤友彦

東京・池尻大橋にある花屋兼カフェのポイントカードアプリ。

「Overpassing the Bounds 4人の日系アメリカ人グラフィックデザイナーについて」|展覧会・イベントのためのグラフィック、映像、ツール企画

〇D(グラフィック)/言乃田埃

海のクレヨン(スカパーJSAT)|パッケージ企画

〇AD+D+パッケージデザイン/言乃田埃 〇設計+製造/福永紙工

CLAY スクショ ファクトリー(富士フイルムデザインセンター)|Webコンテンツ企画・アニメーション制作

〇D(グラフィック)/言乃田埃

レイヤーズアクト|雑誌『ぺぱぷんたす』への作品提供

〇D(誌面)/言乃田埃

クリエイティブは平和な国で繁栄する?

佐藤:石川さんの作品って、アウトプットが素敵だからスッと入ってくる。そういうところが、私がすごく憧れている部分なのですが、作品を形にするときのこだわりって何かありますか?

石川:『ピタゴラスイッチ』の場合、直接反応が返ってこないので、誰もが同じ気持ちになれるように意識をしていました。それから、デザインはもちろんですが、音の重要性は大きいかもしれません。佐藤先生は、いつも「映像は音が大事だ」と言うのですが、音楽が決まっていれば、映像の尺も決められるし、注意も引ける、音の当て方で物体が違うものにも見える。

佐藤:私の場合、答えを提示しないで、その寸前ぐらいで止めるべきかなという気持ちはあって。というのも、自分で発見したときとか、理解したときが一番快感だから。子どもたちが自分で見つけた方がいい、というのは体感としてあります。

石川:僕は子どもに触れる機会がないこともあって、ワークショップで伝えるのがすごく難しくて。

佐藤:たとえば、砂時計をつくるワークショップでは、色も粒の粗さもいろいろな砂を用意して、好きな砂を入れて時間を測ります。そうすると、それぞれ違う時間になって、時間ってなんか不思議だけど面白いみたいな、ふわ~んとしたものをお土産として持って帰ってもらう。私は、幼児を対象にすることが多いのですが、利根川さんは今の中高生を見ていてどうですか?

利根川:プロ顔負けのすごい映像作品をつくる子もいれば、ひたすらレゴででっかいクレーンゲームをつくる子もいる。面白くない答えかもしれませんが、できる子は私たちから見ても相当すごいなとは感じますね。ただ、みんなに同じような教育機会を与えればそうなれるのかというと、それは個々人の興味によるのかなと。

佐藤:ひらめいてどんどんつくる子もいれば、とりあえず真似して見本通りつくる子も...