広告やCMの世界でもリアリティや実証型の手法が重視される一方で、フェイクニュースややらせといった問題に厳しい目が注がれる現在。本当か嘘かわからない情報が氾濫する中で、クリエイターは、どのように真実と向き合っているのでしょうか。

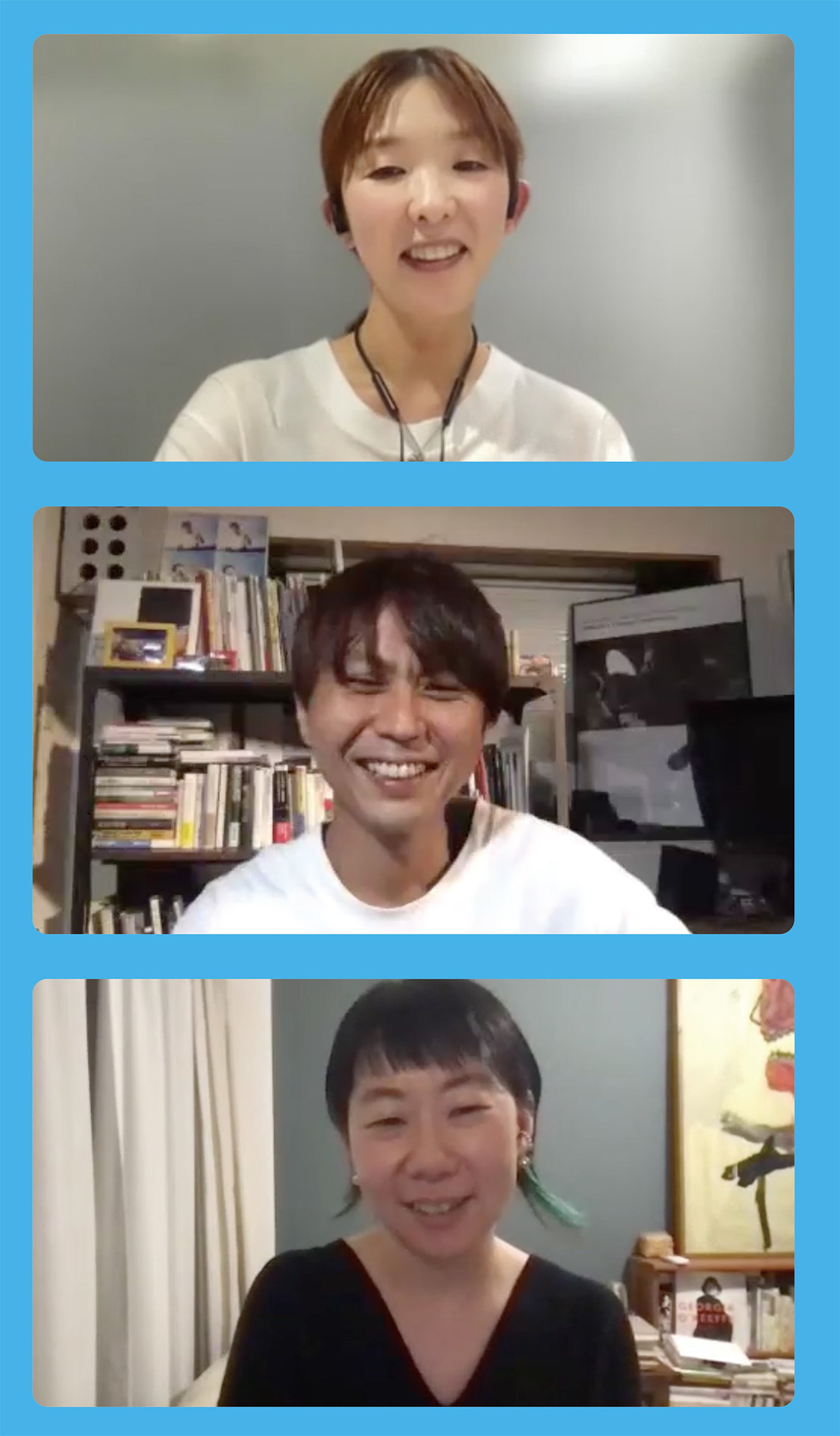

集まってくれたのは、noteで注目を集めたルポ『つけびの村』(晶文社)の著者で、刑事事件の取材や裁判傍聴を行い、さまざまなメディアで記事を執筆する高橋ユキさん。2021年に公開された『映画:フィッシュマンズ』で長編監督デビューを果たし、CMやMV、海外コンテンツなど、ジャンルを問わずに活動する手嶋悠貴さん。NHKや毎日放送『情熱大陸』を中心にドキュメンタリー番組を手がけ、2020年にはLGBTQをテーマにした映画『であること』で監督を務めた和田萌さん。

ルポルタージュ・映画・ドキュメンタリー、それぞれの分野で活躍する3人が語るフィクションとノンフィクション、そしてリアルとフェイクの境界線とは?

取材対象者との“距離感”が作品になる

手嶋:僕は、映画やCMやMV、それから海外系の映像コンテンツなどに、監督やカメラマンとして関わっています。最初はMVの演出の仕事からこの業界に入ったのですが、いったん日本を離れて、2年ほど海外で生活していたんですよね。日本に戻ってきてからは、撮影部での活動を始めて、巡り巡って今のような演出と撮影の“二刀流”になっていきました。

和田:私は『情熱大陸』やNHKの番組など、テレビのドキュメンタリーをメインに活動しています。昨年一昨年はコロナで時間に余裕があったので、友人たちとLGBTQをテーマにした『であること』というドキュメンタリー映画を制作して、上映会なども行っていました。

高橋:私は普段、現場の取材をして本を書いたり、裁判を傍聴して雑誌やWebに記事を書いたりしています。最近感じるのは、世の中の人って、その記事が本当かどうかを強く求めていないということ。頭の中で都合のいい物語をつくって、勝手に怒ったり、SNSで評論家のように発言したり、そのための材料にしかなっていないんじゃないか……って、いきなり暗い話になってしまいますけど(笑)。

和田:SNSに左右されているというのは感じますね。たとえばテレビの番組でも、放送前の予告の段階で批判されると、その真偽を確かめないといけないとか。

高橋:雑誌であれば当然、両論併記するのですが、暴露系のYouTubeなんかでは片側だけの意見を発信していることも多くて、それが本当のことだと信じてしまう。

手嶋:Webニュースは幸せになれないことが多いので、あまり見ないようにしています。真摯に発信している人たちの声が、どんどん届きづらくなっていると感じるし、みんなが演じてるように見えてしまって。

和田:話はズレるかもしれませんが、映像って嘘がつけないなと感じることもありますね。私の場合、長いスパンで密着して番組にすることが多いのですが、撮影していると、嘘をついてるのがだんだんわかってくるんです。たとえば、ある夫婦を取材していて、どうもちぐはぐだなと思っていたら、実は別居をしていたとか。その一方で、映像には取材者の人間性も出てしまう。

高橋:取材者の人間性が出るというのは、どういうことですか?

和田:編集している人からは、質問の仕方やタイミングで、私が何にこだわっているのか、私がどういう人間なのかがわかると言われます。ドキュメンタリーって、その“距離感”みたいなものが作品になっていると思うんです。

手嶋:被写体とつくり手の距離感は、すごく重要ですよね。リアルを撮るためには人間関係がすごく大事なので、撮影前にはひたすら会って話をする。そのときにどれだけ相手と自分との距離が縮められるか、あるいは縮められなかったら、それとどう対峙していくか。

和田:スケジュールの都合もあるので、カメラを入れることだけを了承してもらって、距離を縮めていくところも含めて撮るケースもあります。ただ、しっかり関係性をつくって、お互いがどういう人間かがわかって撮るのがベストですよね。

手嶋:フィクション映画やCMには脚本があって、ある意味ゴールに向かって撮影しているので、意図してここは主張したい、ここはちょっと引きたいという演出、撮影がコントロールできます。でも、ドキュメンタリーはそれができない。どこでカメラのRECボタンを押すか止めるかもその人しだいなので、ひたすら耐える。そうやって撮影をしている途中で「あ、ゴールが見えてきた」っていう瞬間があるんです。

高橋:テキストとは違って、映像となると取材のハードルがぐんと上がると思うんです。どうやって取材対象者との関係をつくっているのか、すごく関心があったので、なるほどそうかと思って聞いていました。

YUKI TAKAHASHI'S WORKS

『逃げるが勝ち 脱走犯たちの告白』(小学館新書)

『つけびの村 噂が5人を殺したのか?』(晶文社)

『暴走老人・犯罪劇場』(洋泉社)

『木嶋佳苗 危険な愛の奥義』(徳間書店)

『木嶋佳苗 法廷証言』共著(宝島社)

『殺しの手帖〈実録〉平成の未解決・未解明事件の謎』共著(洋泉社)

その人の人生を背負う覚悟

和田:最近ドキュメンタリーをつくっていて感じるのは、観る側のコンプライアンス意識が高くなったということ。むしろ「制作側の方が遅れているんじゃない?」と感じることも多くて、意図的にアップデートしないといけないなとは思っています。

手嶋:ドキュメンタリーに限らず、バラエティやドラマや映画でも、コンプライアンスは相当厳しくなって、どんどん窮屈になってきていますよね。1960~70年代の作品なんてある意味無法地帯で、新東京国際空港の建設に反対する農民運動を描いた小川紳介監督の映画『三里塚』シリーズを観ると、住民が警察と殴り合いをしている。今だったら絶対に流せませんが、やっぱりそのパワーには圧倒されます。

和田:最近では、水を出しっぱなしで洗い物をしているシーンが映るだけでもネットで叩かれてしまうので……。ただ、昔のドキュメンタリーって面白いけれど、表現は際どいし、傷つく人もいっぱいいる。それで「表現の幅が狭まる」と言う人もいますが、違和感を感じている人がいることに気付くのも大事なことかなと。

高橋:刑事裁判を取材していても、被害者や加害者の情報を出しすぎるのは良くないという空気はありますね。週刊誌なら1週間で売られなくなりますが、Webの記事だとずっと残ってしまうので。ただ、事件を知るうえで必要な部分にまでそれが及んで、最終的にどこまで行くんだろうと感じることはあります。

手嶋:Webだと流れていかなくて、アーカイブ化されてしまうんですね。

高橋:はい。この人はすぐに出所するだろうから、社会復帰したときのことを考えて、ここは伏せておこうとか。今後、Webでは匿名化が進んでいくのかもしれませんが、そうなると報道の意味があるのかという議論にもなるので難しい。そのあたりのポリシーをどうするべきか、足並みは揃っていなくて、ライターもそれぞれ考えながら書いているという状況だと思います。

手嶋:昨年公開された『映画:フィッシュマンズ』では、バンドメンバーがこれまで誰にも語ってこなかった部分に踏み込んでいます。僕が聞き出すことによって、その人の人生はもちろん、今までつくってきた彼らの音楽の聴こえ方も変わってしまうかもしれない。そう考えると、メンバーや関係者への試写は、やっぱり怖かったですね。

和田:私も、取材された本人がどう感じるかは毎回怖いです。特に『情熱大陸』なんて、すごく反響が大きいので。その人の生活を壊してはいけないので、軽はずみには立ち入れないし、その人の人生を背負うくらいの覚悟で撮らないといけない。

手嶋:ちなみに、和田さんはどうしてドキュメンタリーの世界に入ったんですか?

和田:最初は、脚本を書いて映画を撮りたかったんです。でも専門学校のときに「お前、あんまり人間のことわかってないな」と...