交通メディアのデジタル化が進むことで、広告キャンペーンの中での使われ方はどう変化しているのか。JR東日本企画とメトロ アド エージェンシーの2社に話を聞いた。

進化するデジタルメディア 紙ポスターは車内からなくなるか?

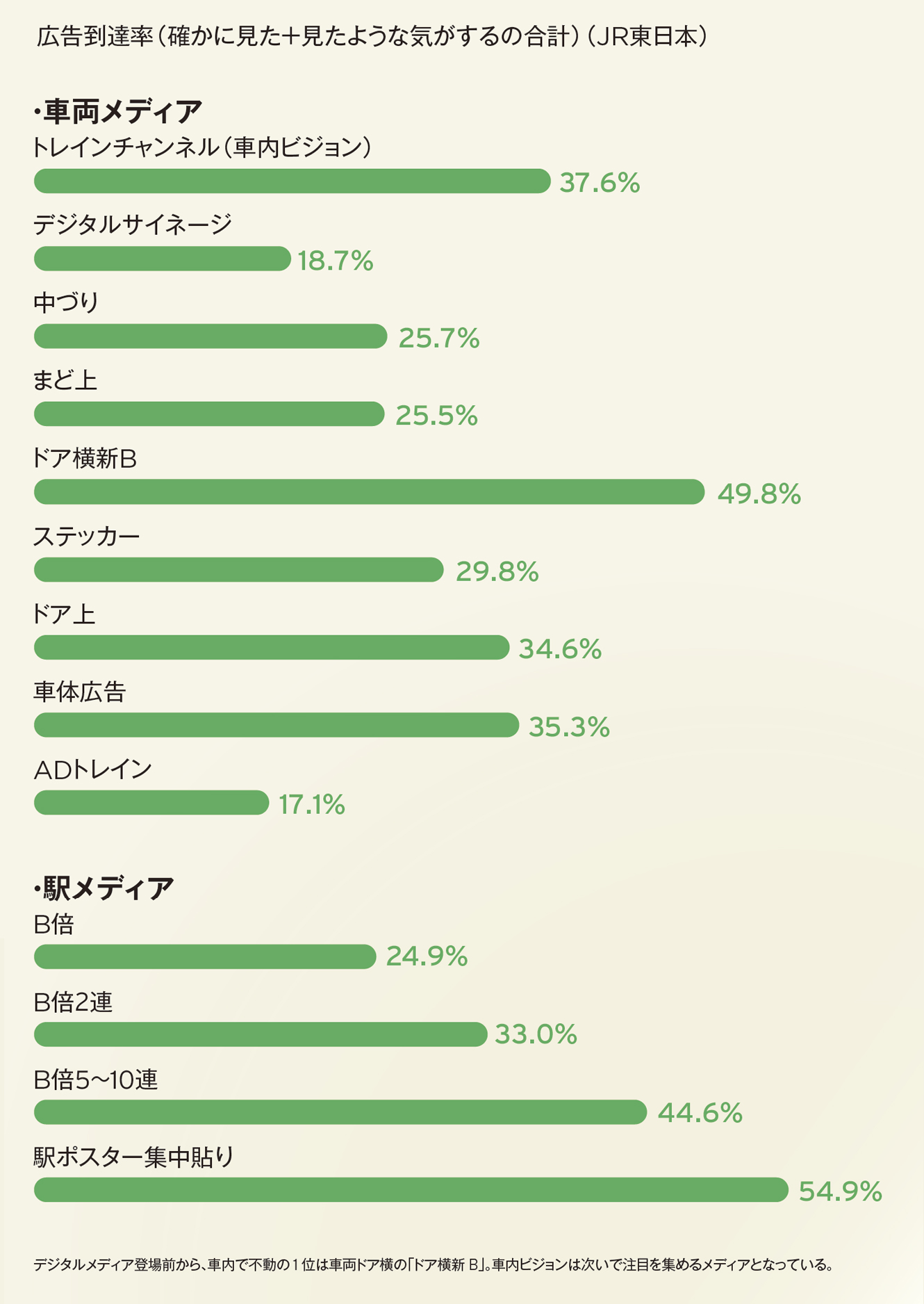

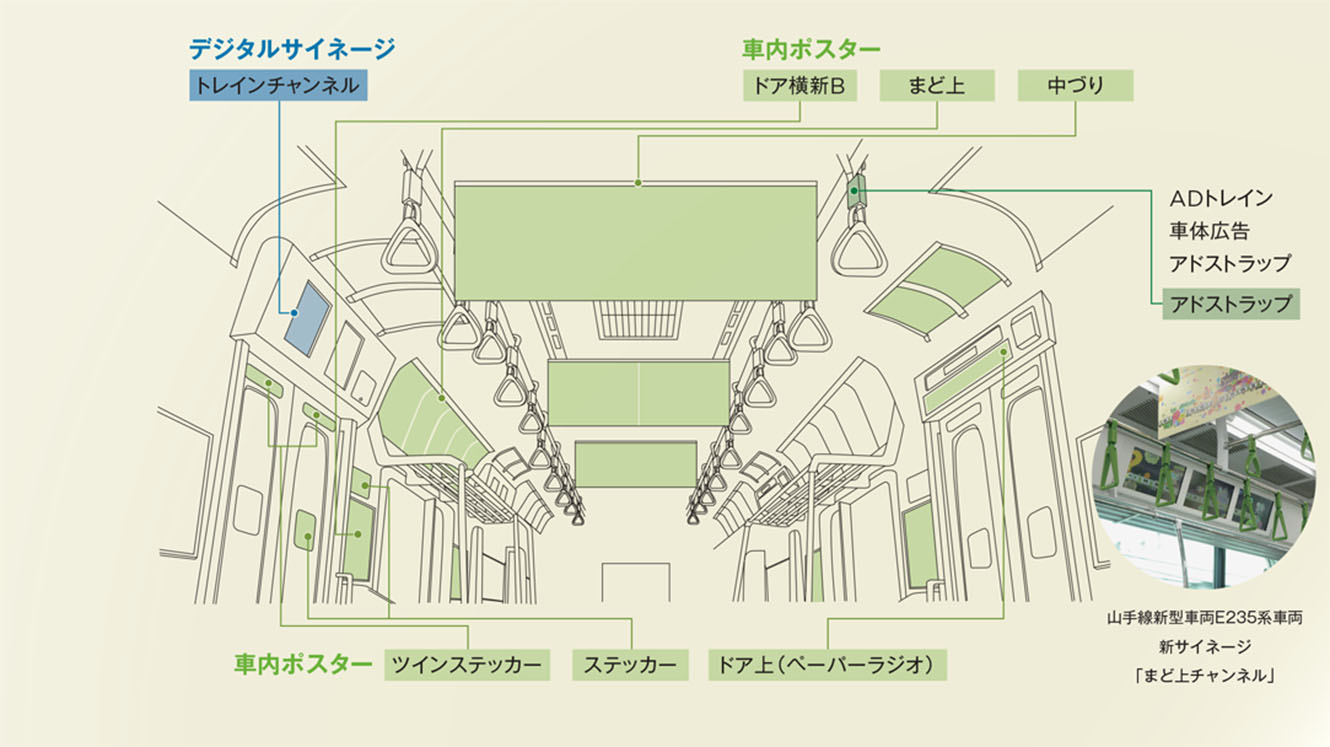

交通広告のデジタルメディアの代表格の一つが、2002年に山手線に登場し、すっかり一般的になった車内ビジョンだ。JR東日本では「トレインチャンネル」、東京メトロでは「Tokyo Metro Vision」、東急電鉄では「TOQビジョン」など電鉄会社によって呼称は異なるが、各社車両ドア上部分に設けられた動画スクリーンを指す。駅構内でも、柱巻広告や駅貼りポスター、駅ボードに代わる形でデジタルサイネージが次々登場している。交通広告の売上げに占めるデジタルの割合も年々増加しているという。

車内ビジョンもデジタルサイネージも、掲出期間は1週間単位、コンテンツはテレビCMと同じく15秒単位が主流。車内ビジョンでは、各電鉄会社が流すクイズ番組などの情報コンテンツの形式に合わせて、CMも情報コンテンツの形を取ることが多い。変わったところでは、天気予報や乾燥予報、花粉予報などとセットにした「指数連動コンテンツ」メニューがある。例えば、花粉が気になる時期に、花粉情報をコンテンツとして15秒放映し、その直後に花粉症対策の薬のCMを15秒流す、といった具合だ。

一昨年秋から山手線で営業運転を始めた新型のE235系では、さらに車両のデジタル化が進んでいる。新型車両には、窓上にも3連のデジタルサイネージが設置されている。このサイネージでは、3つのスクリーンのクリエイティブをどう連動させて効果を高めるかが、工夫のしどころになるだろう。

駅構内のデジタルサイネージでは縦型動画が流せるが、以前はテレビCMの素材を流用し、静止画と組み合わせて掲出するパターンが多かった。最近ではJR・私鉄共にサイネージ面が増えたことで、サイネージ専用に縦型動画を制作するケースも増えてきている。さらに、サイネージにキネクト(感知カメラ)を設置し、インタラクティブな体験を作り上げるなどの事例も生まれており、そのクリエイティブは日進月歩の勢いで進化している。

PRイベント化する交通広告 SNSに拡散する施策を実施

デジタル化したのは、交通媒体だけではない。駅の利用者自身もある意味で"デジタル化"していると言える。スマートフォンが普及したことで、アナログな紙ポスターやサンプリングイベントであっても、注意を引けばそこから検索してもらえたり、SNSに投稿してもらえるようになった。交通広告はアナログからデジタルに橋渡しをするメディアという新しいポジションを獲得しつつある。

こうした変化を受けて、紙ポスターのクリエイティブにも以前と比べて明らかな変化が見られるという。「極端に文字が少なくなり、商品写真と短いコピーのみ、というクリエイティブが増えました。『読ませる』よりも、『アテンションを取る』媒体へと変化していると感じます」(ジェイアール東日本企画 交通媒体本部 帯刀健司さん)。それゆえ、B1サイズ20連貼りといった大きな面の人気が高まる傾向にある。

大型化が進む交通広告の中で、特に今人気なのは、デジタルサイネージと静止画の組み合わせ面や、空間ジャック展開(床や壁面に特殊シートを貼り、空間全体を演出)、新宿のメトロプロムナードといったイベントと交通広告を組み合わせて実施できるスペースだ。

「ナショナルクライアントを中心に、"今・ここ"にしかない特殊展開をピンポイントで実施することで ...