不祥事後の再出発でやること

昨年、日本大学ではアメリカンフットボール部の違法薬物事件が発覚し、計11人が逮捕・書類送検され同部は廃部になった。学長と副学長は辞任。こうした不祥事後に行われた入試で、志願者数(一般選抜)は前年度比76.9%で、2万人以上減ったという。

ウェブリスク24時

ブログや掲示板、ソーシャルメディアを起点とする炎上やトラブルへの対応について事例から学びます。

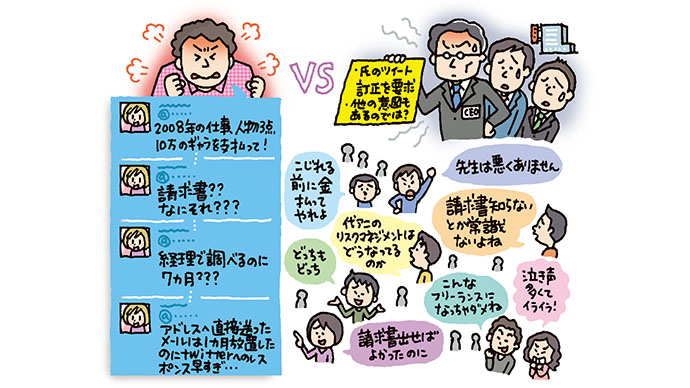

「こじれた話」のネット暴露

漫画家が何年も前の仕事の報酬が支払われていないことを問い合わせしたものの、埒が明かないため、そのやり取りをTwitter上に暴露した。多くの注目が集まった後、発注元の代表者が対応を明らかにした。

漫画家の松山せいじ氏が、代々木アニメーション学院(代アニ)から数年前に請けた仕事の報酬が支払われていないことに気付いた。問い合わせをしたものの、解決しないばかりか複数の担当者との間で話がこじれ、感情的になってそのやり取りをTwitterで暴露。さらに自分でまとめをつくったところ、40万回以上閲覧される話題の事件となった。

発注した代アニ側はCEO名で公式見解を出し、契約・請求などの書類が一切残っておらず、法的にも時効を過ぎていることから、法人として請求に対する支払いができないこと、一方で関係を悪化させるのは本意でなく、解決金という名目で同額の支払いをする用意があることを明らかにした。

こうしたネット上の騒動において、広報担当がまず踏まえておかねばならないポイントがある。それは、騒ぎに集まってくるネットユーザーにとって、こうした言い分が「正しいか否か」「どちらに非があるか」は大きな問題ではない、ということだ。モメごと自体が注目する最大の理由であり、その内容は重要ではない。これは広報にとって最大のチャレンジである。

広報としては、まず事実を確認せずにはコメントできないというスタンスが一般的だろう。ところが情報を出さずに手をこまねいていると、情報を隠ぺいしているとか、状況証拠、ネット上などに残る過去の情報などをもとに、勝手に話をつくられてしまう危険性が少なくない。ネット上の流れは極めて速い。情報が限られている中でも、何らかの対応を考えねばならないのだ。

実名でのこうしたネット告発は、今回のように訴える側の怒りがきっかけになる場合が多いが、結果として告発した側もされた側も双方が被弾する。

告発された側には、ひどい組織だという声が寄せられることが少なくないが、告発した個人も、過去も含めてその言動を非難・批判され、「問題を起こすような人物」として見られる。今回の松山氏の場合も、契約書も請求書もなく、何年も前の未払いを問題にすること自体が社会人としてあり得ないなどと批判された。

ネット上のモメごとを長引かせるメリットは、当事者双方にとってまったくない。まずは騒ぎが大きくなる前に情報を共有し、ネット上に加えて対面なども含めたコミュニケーションの機会を持った上で、事態の早期収拾を図りたいところだ。

もちろん、注意も必要である。やり取りの過程を仮に記録・暴露されても良い、公正かつ透明性のある方法によることが鉄則だろう。

ビーンスター 代表取締役 鶴野充茂(つるの・みつしげ)国連機関、ソニーなどでPRを経験し独立。日本パブリックリレーションズ協会理事。中小企業から国会まで幅広くPRとソーシャルメディア活用の仕組みづくりに取り組む。著書は『エライ人の失敗と人気の動画で学ぶ頭のいい伝え方』(日経BP社)ほか30万部超のベストセラー『頭のいい説明「すぐできる」コツ』(三笠書房)など多数。公式サイトは http://tsuruno.net |