日本では2006年に第一号施設がオープンした、こども向け職業・社会体験施設「キッザニア」。リピート率はおよそ6割にのぼるという。独自の「体験」を提供する、スタッフの働き方を支える仕組みとは。

来場者の「感動指数」が業績や人事評価に直結

3歳から15歳までの子どもに対して職業体験を提供するキッザニア。1999年のメキシコから始まり、現在世界17カ国26施設で展開されている(2023年9月時点)。

日本ではKCJ GROUPが運営し、「キッザニア東京」(東京都江東区)、「キッザニア甲子園」(兵庫県西宮市)に次ぎ、2022年には国内で13年ぶりに「キッザニア福岡」(福岡県福岡市)がオープン。実在する企業がスポンサーとなったパビリオンで、様々な職業・社会体験が可能となっている。

同施設のコンセプトは、「エデュケーション(学び)」と「エンターテインメント(楽しさ)」を合わせた“エデュテインメント”。「エデュテイメントを通じてこども達の生きる力を育む」ことをミッションに掲げる。従業員数は約1900人。施設スタッフ部門の研修をつかさどるのがHPI推進部だ。

HPIとはHuman PerformanceImprovementの略で、アメリカで発展した組織・人材開発のあり方のひとつ。社員のモチベーションや技能の向上を図る研修制度を、人事的側面だけでなく、企業の業績と関連付けて捉える手法だ。

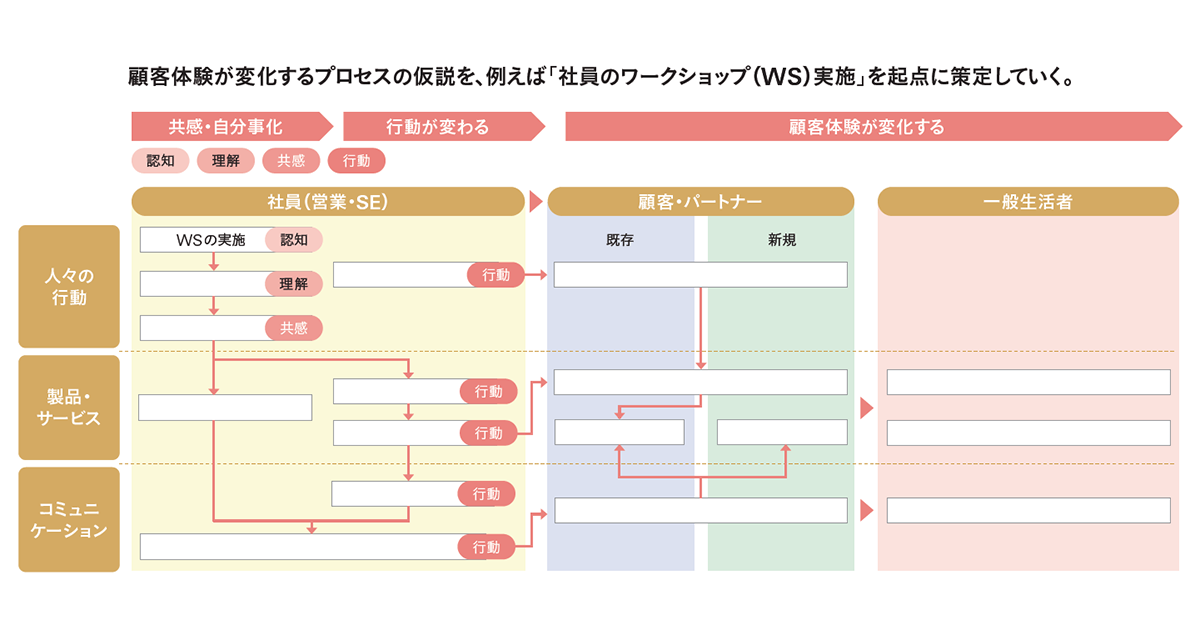

同社の取り組みのひとつが、来場者のアンケートを通して算出した「感動指数」をKPIに置くこと。マーケティング本部で集計したデータをHPI推進部が分析し、業績評価や経営判断が行われるとともに、その内容はスタッフに共有され、サービス改善につなげる。

また2022年からは、「KCJ GROUP改善アクティビティプロジェクト(K-KAP)」をスタートさせた。より良いサービスを提供するために日々の業務の中で工夫した点、改善した点を共有する仕組みで、優れた取り組みは「社長賞」「副社長賞」として半期ごとに表彰。業務改善を図るだけでなく、好事例を共有することで、より、業務品質向上への気付きを促している。

ブランドへの共感に加え、大切な「こども力」と「おとな力」

同社が従業員に求めているのは、「こども力」と「大人力」だ。

「施設内で直接こども達と接するスタッフである『スーパーバイザー(ZV)』は、こどもたちの“少し先輩”という位置づけです。入社すると、本社スタッフでもまずはZV職を経験する。このとき、好奇心や探求心にあふれる『こども力』と、来場者に楽しんでもらうためのホスピタリティを備えた『おとな力』を大切にしてほしいと考えています」。

インターナルブランディングに関しては、「エデュテイメントでこども達の生きる力を育む」という明確なミッションのもと、同じ方向を向けているのではないかと宮本氏は話す。パビリオンには高校生のアルバイトスタッフからシニア世代まで、幅広い年代のZVが所属。全社の方針をわかりやすく齟齬なく伝えられるよう、工夫しているという。

例えば半年に一度従業員向けに実施しているのが「General Meeting」だ。役員から業績と方針の発表がされるほか、成果を上げた個人やチームを表彰。ZVがゲストになってキッザニアのサービスを体験する機会も設ける。

また各施設ではパビリオンを束ねるユニットマネージャーを中心としたミーティングを実施。パビリオンによっては交換日記のようなノートが置かれ、日々改善点や気づきが共有されているそうだ。

「世代によって考え方が異なることもありますが、それはむしろ新たな気づきにつながります。特に若い世代は、自分自身がこどもの頃にキッザニアを体験して、ブランドの価値を、身をもって理解している方も増えてきている。HPI推進部やマーケティング部としても、現場の声を大切にしています」。

仕事への誇りをもたらす「キッザニア白書」

施設の外、地方自治体や各企業と連携した職業体験プログラム「Outof KidZania」も、2007年から続けてきた。同社が監修するイベントで、その地域ならではの職業や実社会の仕事を体験することができる。その発展でコロナ禍を経て生まれたのが、スマートフォンアプリ「キッザニアオンラインカレッジ」だ。

「こうした施設以外のサービス展開においても、核となる部分で、こども達に一番近くで接しているZVに参加してもらっています。施設の中でキッザニアの価値を日々体験しているZVが、ノウハウを生かしながら外の現場で経験を積み、それをまた施設に持ち帰って還元していくのです」。

ZVを経てサービス企画部門や法人事業部門に異動する場合もある。こうしたキャリアパスはキッザニアブランドを担保していくためにも大切にしているといい、「キッザニアらしい」事業づくりにつながっている。

日々こども達と接するなかで、仕事そのものから得られるやりがいも多い。ただそれだけではなく、同社では2014年から定期的に、大学・大学院などの教育機関、専門家との共同研究をまとめた「キッザニア白書」を発行。キッザニアでの体験が来場者にもたらす効果や意義を分析することで、「こども達の生きる力を育む」ミッションが実現できているかを共有する。福利厚生や制度だけではない、そうした客観的な評価も、従業員が仕事に対して誇りを持てる状況をつくり出している。

宮本氏は、「日本での運営開始から17年が経ち大きく時代は変化しましたが、今まさに、私たちが大切にしてきた“生きる力”を育むことがフォーカスされていると感じます。この先、こども達も、働く人も減少していくなかで、私たちは、さらに未来に向けた価値を提供していく必要があると考えます」と展望を語った。

KCJ GROUP

代表取締役副社長

兼マーケティング本部長

宮本美佐氏