心のこもった接遇、歓待、サービスなどを意味する日本特有の概念である「おもてなし」。「おもてなし」は、サービス・マーケティングにおいて、どのような効果を発揮するのか。阪南大学の山内孝幸氏が解説する。

受け手と送り手の目線が揃う「ホスピタリティ」と「おもてなし」

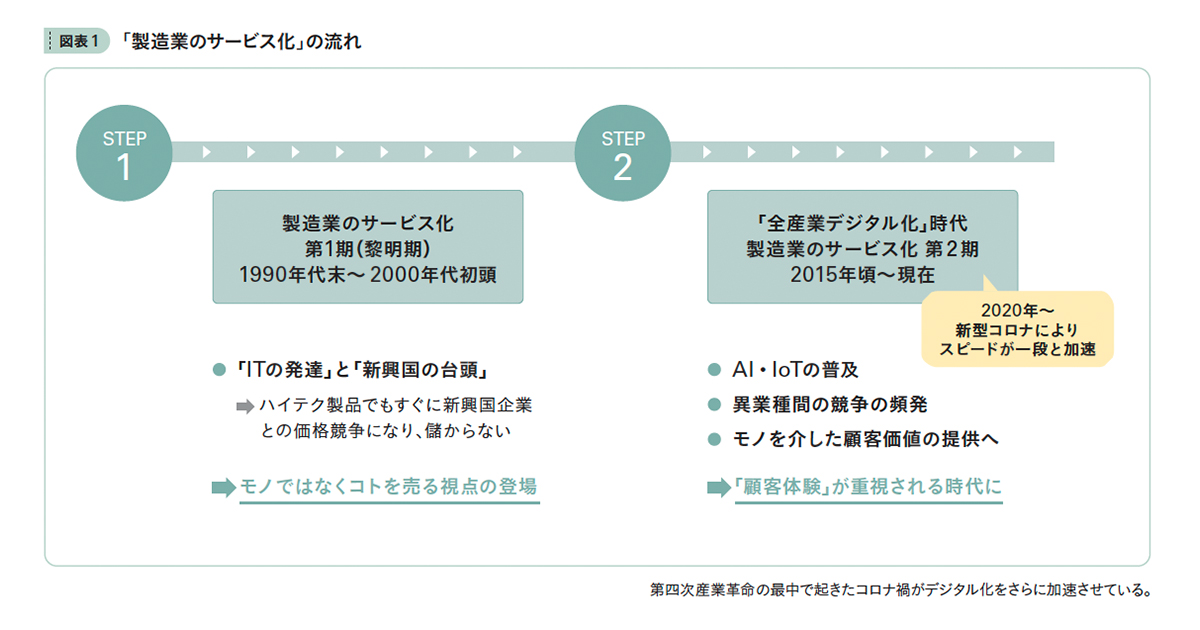

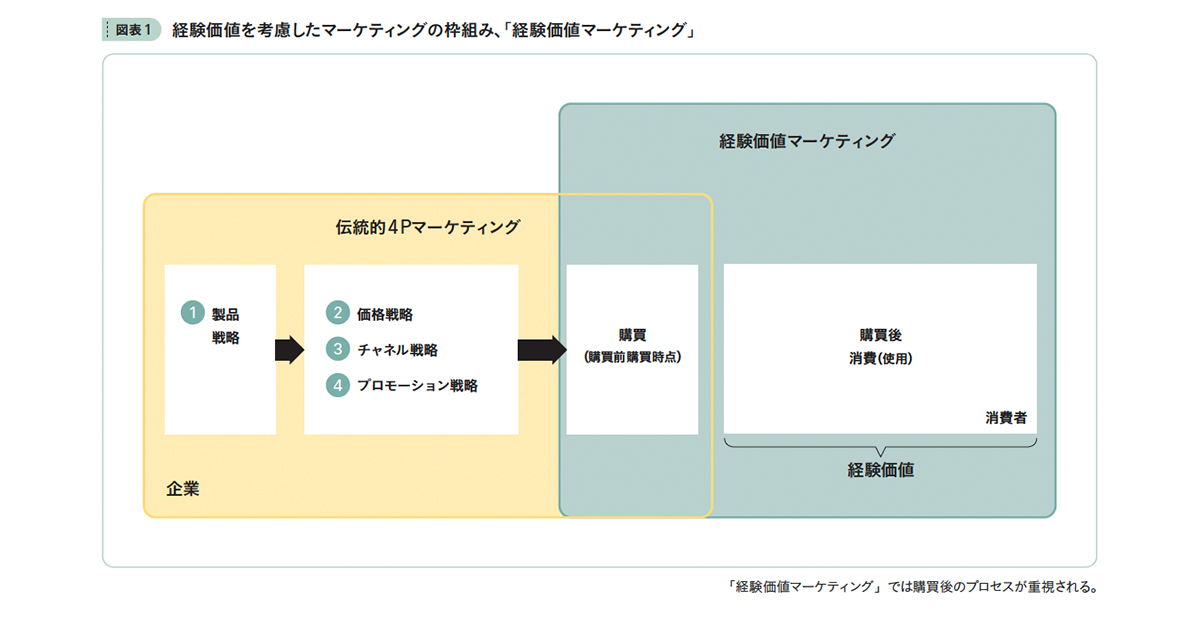

経済が成熟化するにしたがって消費者ニーズは、製品を所有することに価値を見出す“モノ消費”から体験や経験することに価値を見出す“コト消費”へとシフトしてきています。また、企業のマーケティング活動においても製品・サービスの機能的価値を提供するだけではコモディティ化してしまうため、顧客の情緒や感性に基づいた経験に価値を見出し、提供することによって、より強い顧客ロイヤリティを獲得する流れが生まれています。

『経験経済』の著者であるB・J・パインⅡ&J・H・ギルモアは、こうした顧客の心を掴み、心に残る経験を第四の経済価値として「経験エコノミー」と呼び、我々の身の回りにあるいわゆるサービスとは異なるものと捉えました。同じ無形財であっても経験は感動を伴った心に残る思い出という特性を有するとしており、経験エコノミーの事例としてディズニーランドを取り上げています。

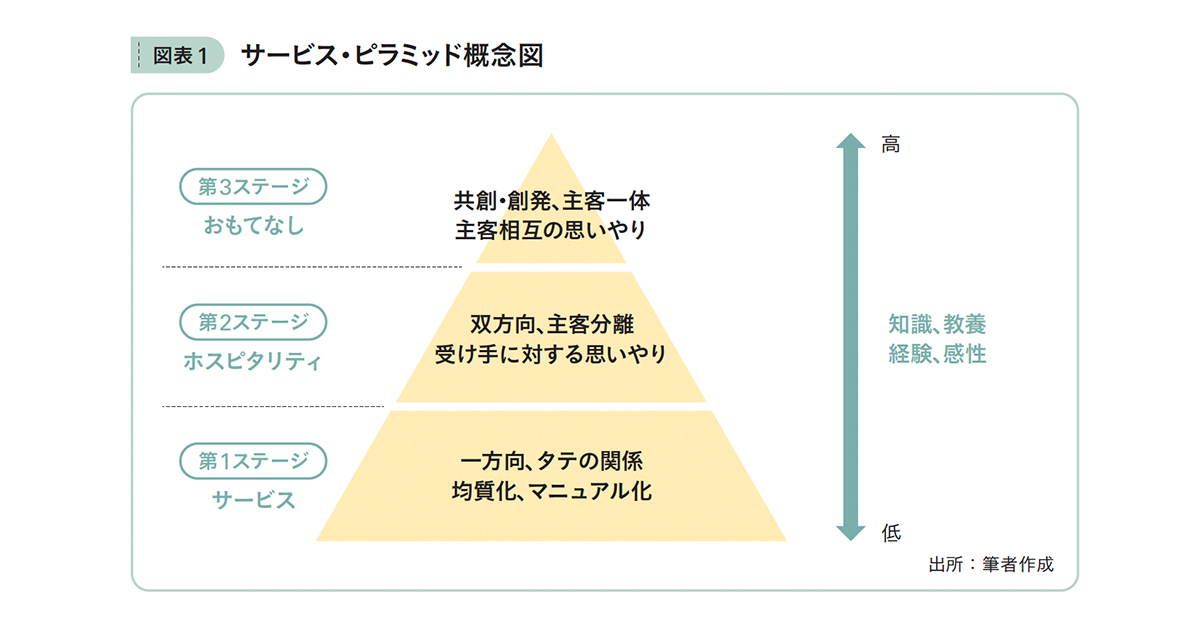

ここで本稿のテーマである「おもてなし」についても考えてみましょう。質の高いサービスを表すものとして「ホスピタリティ」や「おもてなし」という表現が使われることがあります。「サービス(service)」の語源のひとつはラテン語のservireと言われ、そこには奴隷や戦利品として獲得した外国人といった意味を含んでいます。そのため、サービスとは送り手と受け手が常に上下関係もしくはタテの関係にあって、送り手である従者が受け手である主人に対して提供する様々な行為やパフォーマンスのことを意味しています。

「ホスピタリティ(hospitality)」の語源はラテン語のhospes(またはhospics)と言われ、そこにはキリスト教などの聖地巡礼において共同体に来る未知の訪問者や異人を歓待する中で、休息する宿泊施設・食事・衣類等の生活に必要なものを無償で提供し、さらに旅の途中で病気や飢えで倒れた際には世話や看護を行うという慣習や風習を意味しています。

そして、休息や厚遇、回復や治癒といった意味を有するホスピタリティが発揮されるのは、“今、この瞬間に” “この場面で” “この人だけに対して” “自分自身が” “独自の方法で”行われる時であり、それは目的が異なる相手に対して個別に対応する「相手への思いやり」に基づいた行為であると言えます。そこにはサービスの概念にあったような上下関係や主従関係はなく、主体間における相互関係、互酬関係や共存共栄等といった対等な関係的要素を...