顧客の「体験」が重要視される時代、プロダクトアウト思考が強いと言われてきた日本の製造業はどのような局面を迎えているのか。いま、求められている変革とは?東レ経営研究所の増田貴司氏が、グローバルを含めた事例を交えながら解説する。

〈「製造業のサービス化」のポイント〉

⊚「全産業デジタル化」の時代

⊚ 顧客の評価は「モノ」ではなく体験を提供してくれる「ソリューション」に集まる

サービス化第一期の要因は「ITの発達」と「新興国の台頭」

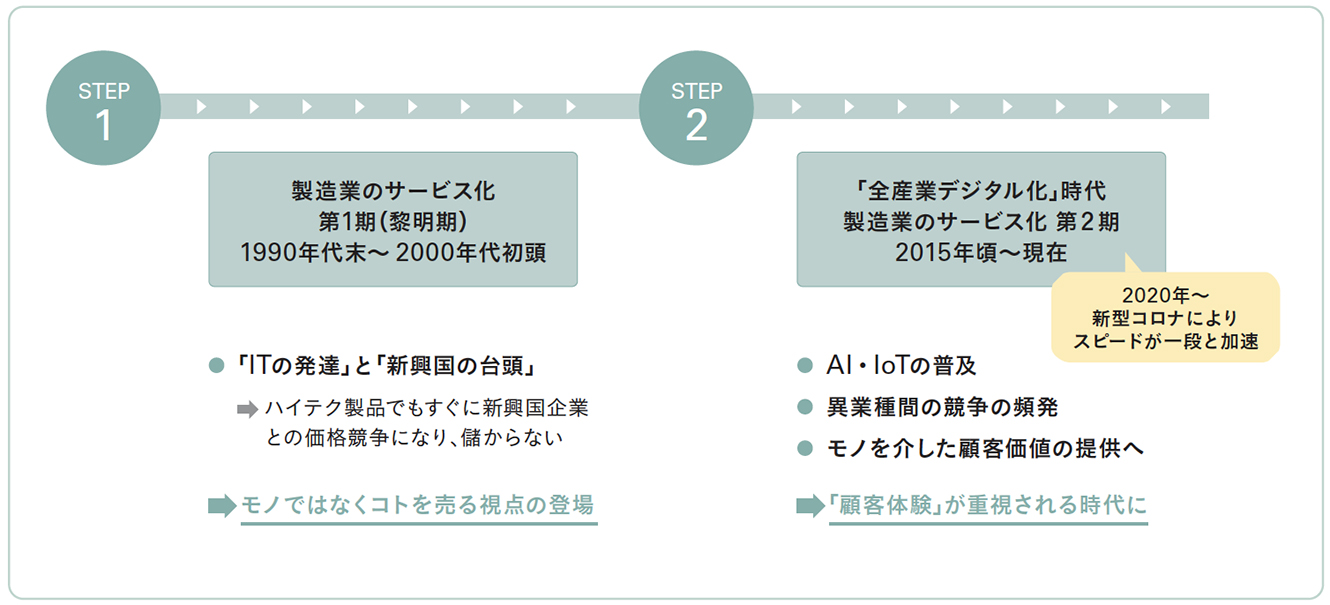

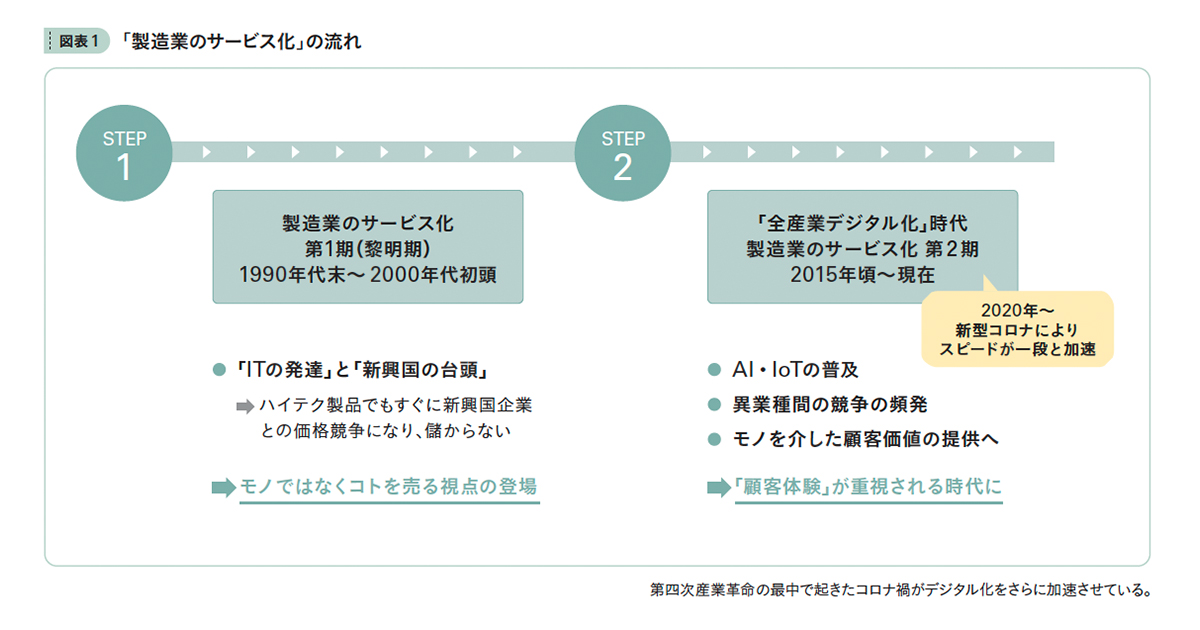

「製造業のサービス化」が日本で進行し始めたのは、今から20~30年ほど前。理由として挙げられるのが、当時起こっていた「新興国の台頭」と「ITの発達」です【図表1】。

20世紀末まで、日本の製造業の勝ちパターンは高付加価値路線でした。持ち前の高い技術力で世界に先駆けて「高付加価値なモノ」を開発・製造し、販売できることが日本企業の競争力となっていました。

しかしITの発達により、日本の製造業が生み出したモノを新興国企業が比較的、容易に真似できるようになりました。後発企業が「多少質は落ちるけれど十分使える」模倣品を激安で大量生産してくるようになった結果、ハイテク製品でもすぐに低価格競争に陥るようになりました。

これにより、日本企業が長い時間と多額のお金をかけて、世界に先駆けて価値あるモノを世に出すことに成功しても、その投資回収ができず、報われない結果になることが増えました。技術で勝っていても、事業で負けるようになったわけです。

このように、ただモノを製造・販売するだけではビジネスが成立しなくなる中で、「モノではなくコトを売る」というサービス化の視点が誕生しました。これが、製造業のサービス化の第一期です。

当時の事例のひとつに、ボイラを中心とした機器メーカーの三浦工業が始めた独自の故障予知サービスがあります。顧客が使用しているボイラの稼働状況を遠隔監視し、異常を感知すれば顧客に対処方法を伝え、メンテナンス要員を派遣するといったサービスです。まさに「製造業のサービス化」の先駆的事例と言えるでしょう。

AI・IoTの普及により「全産業デジタル化」時代に突入

第二期が訪れたのは、2015年頃。世界的にAIとIoTが普及し、これを活用した製造業のサービス化事例が米独を中心に増加しました。「全産業デジタル化」「第四次産業革命」「Society 5.0」などと呼ばれる時代が到来し、AI・IoTを使ってサービス化の事業モデルを開発する動きが活発化してきたのです。

この時期の代表事例として挙げられるのが、アメリカのゼネラル・エレクトリック(GE)の航空機エンジン部門の取り組みです。

それまでの、「エンジンを1個いくらで販売する」から「運航した分だけに課金をする『稼働課金制』」にビジネスモデルを変更。さらに、エンジンに搭載したセンサーで、飛行中の状況を把握・解析することで、航空機のルートの最適化や燃費の削減を実現できる情報を顧客に販売する事業に転換しました。

また、オランダの化学メーカー、アクゾノーベルは自社が扱っていた船底の汚れを防ぐための塗料(船底防汚塗料)で新たな事業を行っています。同社の塗料の特徴は、平滑な塗膜と優れた防汚性能との組み合わせにより、燃費低減に貢献できる点。そこで船舶の燃料消費量などを予測するツールと、予測に必要なデータの提供も行い、塗料そのものではなく塗料を塗ることで得られる成果を、商品としたのです。

産業革命というのは、いったん始まると20~30年続きます。そのため2015年頃から始まった第四次産業革命は、現在もまだ続いている状態にあります。そして、その真っただ中で発生したのが新型コロナのパンデミックです。

コロナ禍により世界中で外出規制や行動制限が発せられる中で、事業や生活を継続する必要性に直面し、半ば強制的に皆が旧来の制度や慣習を見直すきっかけとなりました。そのため既に始まっていた「全産業デジタル化」がさらに加速したのです。

マイクロソフトのCEO、サティア・ナデラ氏も2020年4月に「2年分のデジタル変革がこの2カ月で起きた」と述べています。

競合は予想だにしない領域から多発する異業種間競争

では、「全産業デジタル化」により...