デジタルテクノロジー活用は、多くの人がその必要性を納得する一方、実際に企業の現場での導入が進んできたとは言えない。市場の黎明期から事業をしてきた企業のトップは創業以来、自社の理念をどう定義し、事業を展開してきたのだろうか。トライベックとヤプリの2社に市場の状況が変化する中でも、変わることのない理念の根幹について聞いた。

Philosophy

トライベック →「ひとにやさしく、つなぐデジタルを」

ヤプリ →「Mobile Tech For All」

──それぞれの企業の創業当時から現在に至るまでの事業内容の変遷についてお聞かせください。

後藤:2001年に創業したトライベック・ストラテジーは、子会社のトライベック・ブランド戦略研究所とトライベック・プロフェッショナルサービスを吸収合併して、2020年9月1日にトライベックに社名を変更しました。

トライベックの理念は創業当初から、「ひとにやさしく、つなぐデジタルを」。「つなぐデジタル」で企業ブランドを進化させて、「ひとにやさしい」マーケティングで、企業に対するロイヤルティの最大化を支援してきました。創業当時は、企業がWebサイトを持ち始めたくらいの時期。マーケティングとデジタルを掛け合わせた未来を描きながら、まずはエンドユーザーと企業の接点となる、オウンドメディアを分かりやすいものにしていきましょう、という提案から始めました。

その流れの中で、ブランド戦略研究所で調査した「ウェブサイト価値ランキング」や「BtoBサイトランキング」を発信してきました。

9月からは社名変更と合わせて3社を統合。今後CXとDXを融合させた施策を統合的に行えるパートナーが求められると考え、その体制を整えたのです。

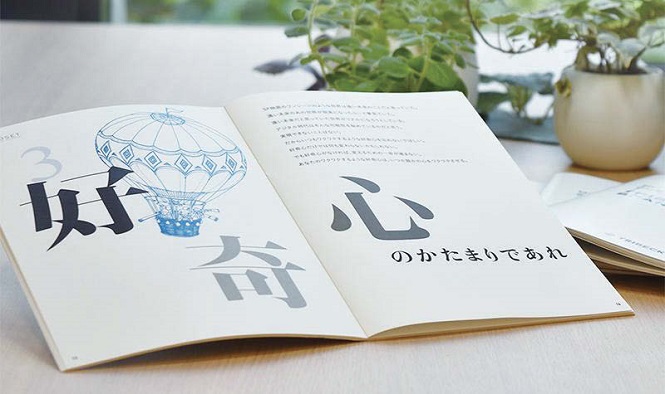

理念という意味では、ブランドブックをつくっています。ここに我々の理念と、それに基づいた行動指針を全社員で共有しています。コロナ下で面と向かって相対することが減っているなかで、ひとつのよりどころとなっています。基本的にはすべて結び付く流れを汲んでいます。

庵原:私たち、ヤプリの創業は2013年で、当初からプロダクトはアプリプラットフォーム「Yappli」のひとつだけ。理念や製品への考えも変わっていません。モバイルアプリ市場の規模が大きくなってきたので、私たちのプロダクトもより社会から注目されるようになってきている状況です。

「Yappli」はノーコードといって、アプリの制作と運用・更新に際してプログラミングやコーディングの技術が一切必要のないプロダクト。あらゆる企業がモバイルアプリを使いこなして、自社の売上げや業務効率を向上することを目的にプロダクトを提供しています。

プロダクトの提供開始当初、アパレル業界での活用で実績が上がり、そこから飲食店や、Eコマースを運用しているお客さまにも導入いただけるようになっていきました。さらに、最近では顧客との接点以外でも「Yappli」を活用いただくケースが出始めています。大学が学生向けのコミュニケーション手段として、あるいは企業内でンターナルコミュニケーションの手段として、「Yappli」を活用していただくようになっています。

理念共有に活用されている、トライベックのブランドブック。

──創業から現在に至るまで、市場環境の変化に合わせて打ち出すメッセージに変化はありましたか。

後藤:デジタルやテクノロジーが早いスピードで浸透し、市場環境は常に変化をしていくであろうと予測してはいましたが、その中でも人の気持ちや価値観に対して、わかりやすくやさしいサービスを提供するという当社の考えに変化はありません。ただ、「わかりやすさ」という価値観は変化をしていくのでそこには対応をしてきました。リーマンショックや東日本大震災、そして今回のコロナと、大きな出来事が起きると情報収集をするユーザーの心理は変化しています。

この状況で企業から情報を得る際...