カスタマージャーニー上の「認知」のその先へ顧客を誘うための情報が溢れているソーシャルメディア。映画宣伝において不可欠な「意向」を芽生えさせるヒントを探り、研究し続けてきた東宝の大串喜映氏が、そのヒントの見つけ方を導きます。

ソーシャルメディアと向き合うには前提の理解が不可欠

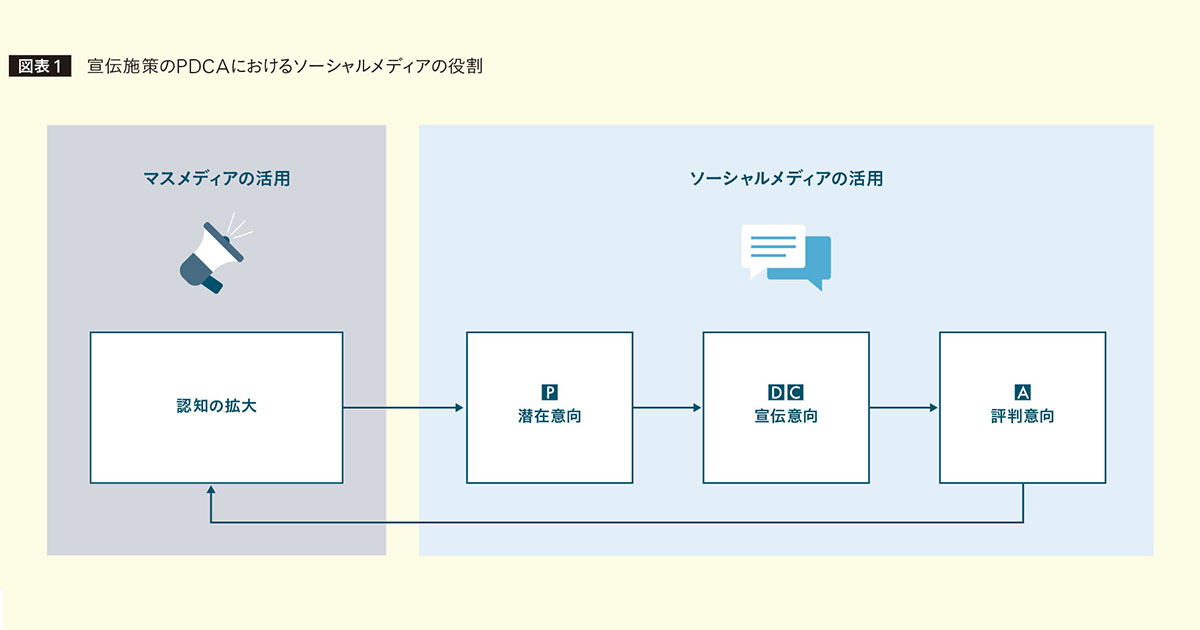

インターネットが社会インフラとして当たり前の地位を獲得した現代において、マーケットに訴求するには、従来のマスメディアだけでは不十分……そんな概念や危機感からトリプルメディアという言葉が生まれたと捉えています。マスメディアのみならず、オウンドメディア、ソーシャルメディアを使い分けること、あるいは複合的に活用することはいまや時代の要請なのかもしれません。

マスメディアの活用は、目的が何であれ、その手段をアドバタイズとパブリシティに大別することができます。

オウンドメディアの場合、手段は明確であり、その目的を顧客獲得か顧客満足度向上等に整理することができます。目的や手段の輪郭が明確である分、戦略を立てやすいのが前掲2つのメディアでしょう。

それに比べると、ソーシャルメディアは手段も目的も絞り込みづらいメディアとして存在しています。

手段の面では、短いサイクルでトレンドが変わる分、何から手を出したらいいのか、どこまで手を出したらいいのか、迷うところです。

目的の面でも、発信、拡散、効果測定、調査など多種多様に活用できることがむしろコトを複雑にします。発信して認知を広げたいのか、拡散によって認知を深めたいのか、「いいね」の数を測ることで効果測定をしたいのか、あるいは市場調査をしたいのか。つまり、従来のメディアとは異なる前提があり、その変化する前提の理解が求められると考えています。

その理解につまずくと、「どうしていいか分からない、でもやらないわけにはいかない」不安からなかなか解放されません。私自身もつまずき続ける当人です。

映画の宣伝において必要なのは「認知」と「意向」の形成

映画宣伝に限らないことだと思いますが、宣伝施策の起点には認知の形成があります。この形成においてマスメディアの果たす役割は非常に重要なものですが、認知の先にある意向(観たい気持ち)の形成までを考えた場合、それだけでは不十分といえます …