商品開発、コミュニケーション開発とあらゆる場面においてターゲットのインサイト把握は欠かせません。特に、消費者が自然体で生の声を発信することの多いソーシャルメディアは、顕在化していないインサイトの宝庫に見えます。マーケティング活動においてどのように生かすべきなのか、ヤッホーブルーイングでマーケターとして活躍する稲垣 聡氏が、解説します。

インサイト・リサーチはSNS傾聴戦略の深淵にある

ソーシャルメディアに関する書籍の古典、『グランズウェル~ソーシャル・テクノロジーによる企業戦略』が発刊されたのは11年前の2007年(日本語版は2008年)。同書で提示された、「グランズウェル5つの戦略」(=(1)傾聴、(2)会話、(3)活性化、(4)支援、(5)統合)は、いまもなおソーシャルメディアをマーケティングで活用する際の基本戦略として、指針になっていると思います。

なかでも、私は第1の戦略である「傾聴」こそ、もっとも基本であり、深いものだと考えています。さらに、その傾向はますます顕著になってきています。

同書ではブログやユーザーレビュー、ユーザーグループの傾聴・分析を想定していましたが、SNSの普及は、傾聴すべきデータ量を飛躍的に増大させました。ある意味、傾聴によるコンシューマー・インサイト(以下インサイト)分析の難易度は高まっていると思います。

しかし、ソーシャルメディア投稿によるニーズやインサイト分析の自動化は、まだ難しいと私は考えています。確かに、デジタルツールやAI技術の進歩は目を見張るものがありますが、気ままにつぶやいたり、自由に撮影したりしたものを、適切に解釈するAIはまだ出現していないからです(もしかしたらあるのかもしれませんが、当社のような中小企業が利用できる価格にはなっていません)。

ですから、「ソーシャルメディアで顧客や市場のニーズやインサイトを捉える方法」などという特集記事に騙されてはいけません(笑)。インサイト探索は本来、地を這うような地味で地道な作業を伴うものです。それはSNSであっても、当面は同じ、というのが基本的な考え方です。

よって本稿では、3大SNS(Twitter、Instagram、Facebook)の解析ツールの使い方の話や、APIがどうだ、とかいう話はほぼありません。インサイト探索、定性リサーチの手法を、SNSでどのように使っていくことができるかという、ある意味とても地味なお話です。

なお、本稿で扱う「インサイト」という言葉は、「コンシューマー・インサイト」の意で使用しますので、Facebookファンページの管理画面で操作できる「インサイト」とは、意味合いが少し異なりますのでご理解ください。

隠れた心理=インサイトはSNSだけではわからない!?

議論を始める前に、まずインサイトとは何かを定義する必要があります。

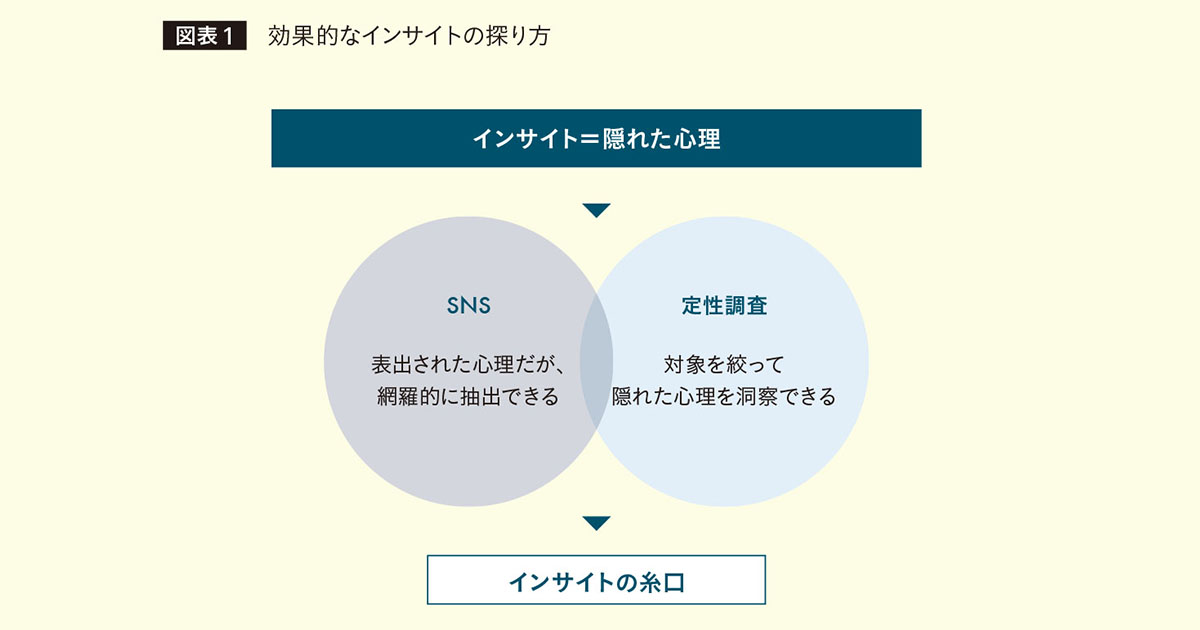

インサイト分析の専門家であるデコムの大松氏と波田氏は『「欲しい」の本質人を動かす隠れた心理「インサイト」の見つけ方』(2018)という書籍で、インサイトを「人を動かす隠れた心理。人の隠れた欲求を充たすことで、その人に変化を与える、無意識の領域にある心理」と定義しています。また、私はここ数年、新製品を開発する際、コンシューマー・インサイトを「消費者の心の奥に存在する、相反する心理(○○だけれども本当は○○したい)」と定義していました。

この2つの定義に共通するものは何でしょうか。それは、「隠されていて表には出てこない」ということです。インサイトとは、マーケターも気付いておらず、消費者自身も気付いていない、潜在的なニーズのことなのです。ここに、SNS投稿とインサイトとの根本的な矛盾があります。そもそもSNSの投稿とは、基本的に消費者自身の意識上に何かが現れたから投稿としてアウトプットされたのであって、気付いていない心理ではないからです。

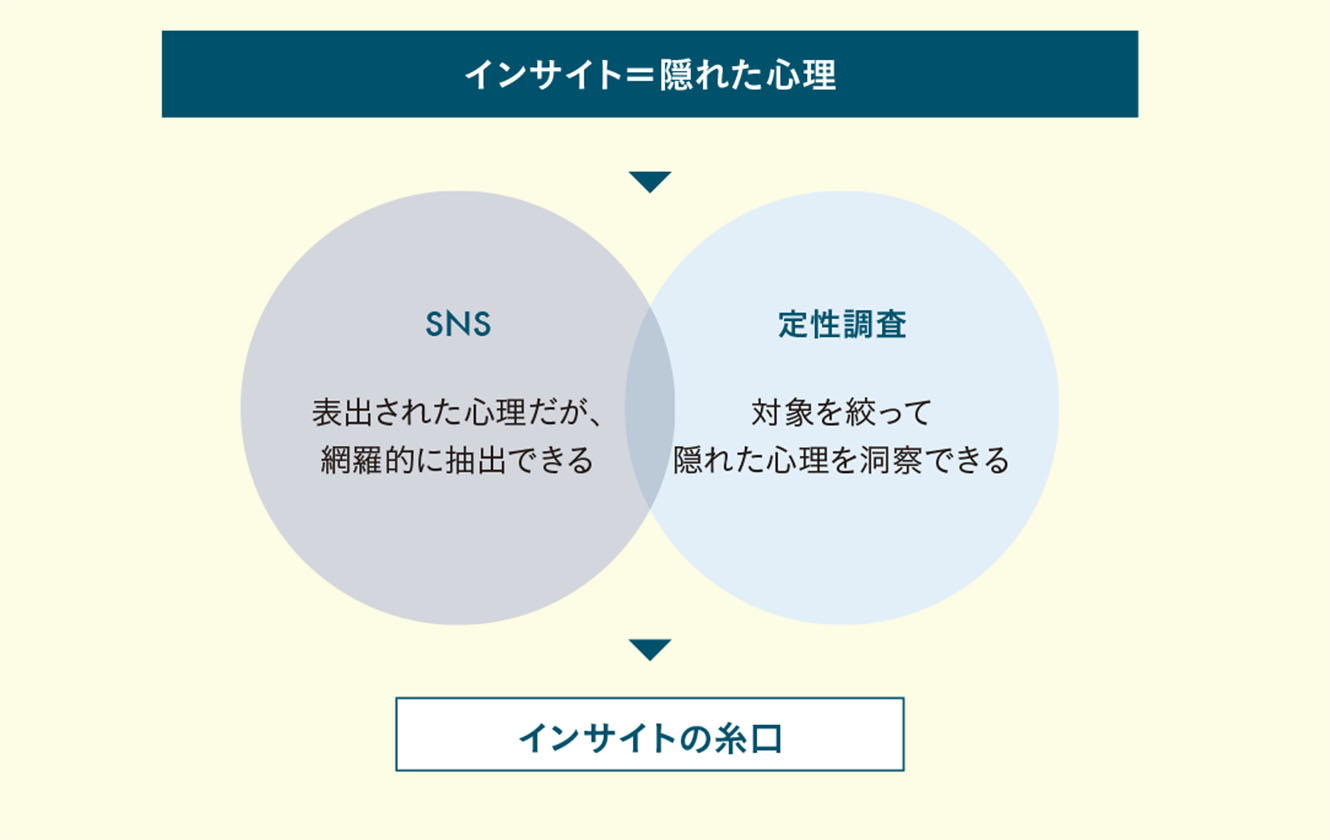

そうは言っても、いながらにしてユーザーの感情が現れた文章や写真を見たり、分類したりしてリサーチできるのは、SNS最大の魅力です。ではそれらの膨大な投稿から、どのように隠された感情=「インサイト」を見つけるか。私は、エスノグラフィ(観察)やデプスインタビュー、定量的なマーケットリサーチなど、従来型のリサーチの手順や手法に、SNSの分析を組み合わせていくという考え方が基本になると考えています。

なぜなら、前段でも触れた通り、インサイトとは隠された感情であるのに対し、SNSの投稿のほとんどは表層に現れた感情であるため、表面的に追っていってもインサイトは見えてこないためです。一方、従来型の定性リサーチは、隠れた感情を探る手法がさまざまに開発されていて、調査対象者とのインタラクションによって事実の確認ができるようになっています。

また、SNSユーザーには偏りがあります。多くの場合、SNSで得られるインサイトは顧客のごく一部のものなので、マーケティングで使うには、同じインサイトを持つ顧客がどの程度いるのか、定量的なリサーチを組み合わせて、把握する必要があるのです。

こういった背景から、私は定性・定量の両面において、SNSのリサーチでインサイトの糸口をつかみ、従来的な調査手法で深堀するという手順が効果的だと考えているのです。

SNS別にみるインサイトの糸口の探り方

ここからは私自身のやり方になりますが、Twitter、Instagram、Facebookの3大SNSそれぞれでの、インサイトの糸口の見つけ方をご説明します。体系的なものではないので、もっと良いやり方もあると思いますが、ご参考までに紹介します …