「困ったとき」に活用することの多い、市のホームページ。必要な情報へのアクセスのしやすさは大前提となるが、同時に行政の独自性を伝える役割も期待される。市"らしさ"との両立にこだわった、流山市の事例を紹介する。

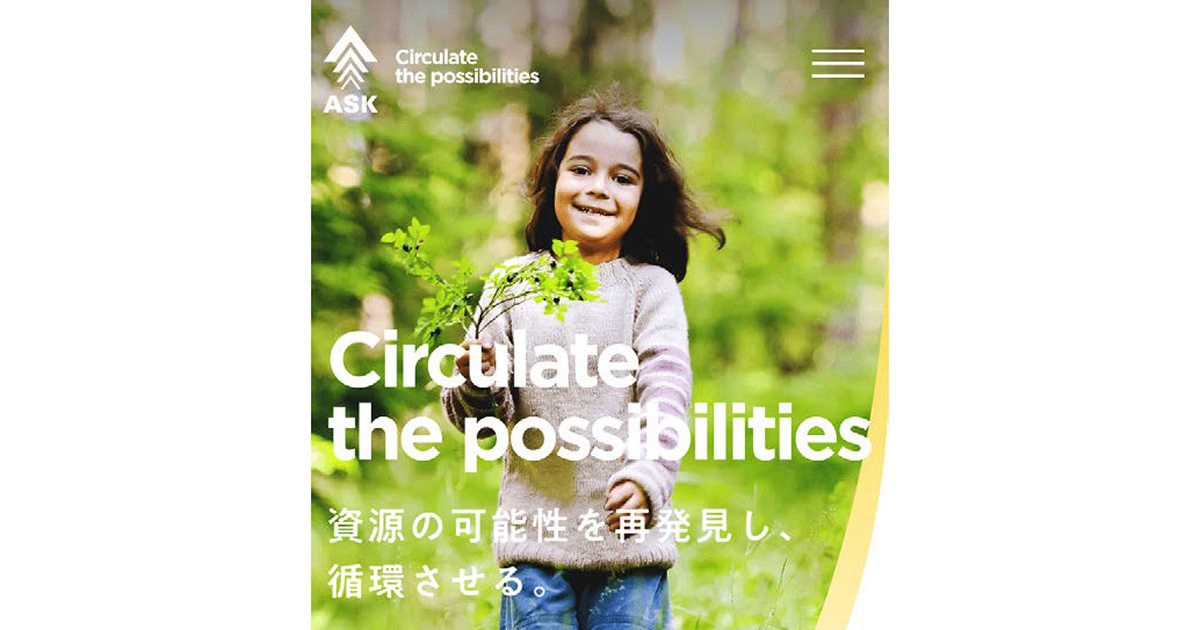

「都心から一番近い森のまち」を謳う、千葉県流山市。ホームページの契約更新に伴い、2022年10月にページの大幅なリニューアルを実施した。こだわったのは、「わお!」と思わせるような行政"らしくない"デザインと、行政のサイトとして重要な「見やすさ、情報へのアクセスしやすさ」の2点。これらを踏まえたサイトリニューアルを行うにあたり、今回は流山市内から「市民アドバイザー」を募ることで、市民からのダイレクトな意見を反映できる制作体制とした。「市民の意見を取り入れるため、当初は市民アンケートなども検討しましたが、限られた期間と予算の中で最大限効果を発揮する方法として、専門性を持つ流山市民からアドバイザーを募集する方針に決めました」(流山市役所 総合政策部 秘書広報課 小林氏)。

上記のほか、学識経験者2名も制作会社入札に関するアドバイザーなどとして参加。

多角的な知見を取り入れる

市民アドバイザーは、2021年12月1日よりホームページ上で募ることに。応募条件は、「流山市内在住であること」「ウェブサイト構築やウェブデザイン作成に精通していること」の2点とした。最終的に7人の応募者から、「市内のデザイン会社の代表取締役」に加え、「大手サイトのプロダクトマネージャー」と「プロジェクト進行実績が豊富なマネージャー」の3人を選出したという。小林氏は「応募者はどの方も深い知見を持っていましたが、異なる知見を持つ3人を採用することに。その結果、デザインの質向上はもちろん、プロジェクトの効率的な進行も叶い、当時の判断が功を奏した形になりました」と振り返る。

市民アドバイザーの役割は隔週4回(同年2月1日~3月16日まで)実施される会議により、サイト制作の方向性やデザインを固めること。各回のテーマは「各自の提案の共有・今後の進め方協議」「サイトで実現可能な範囲を確認後、各自の提案を共有」「トップページと詳細ページの関連性を議論」「サイトの方向性の最終確認」と定められた。なお小林氏をはじめ市役所職員は、サイトのたたき台の作成とアクセシビリティの観点からの提案、事業者との調整を担ったという。

「会議により、コンセプトから掲載する情報の選定、ユーザーの...