企業広報の目的は、すべてのステークホルダーと良好な関係を構築し、維持・向上することである。日本の人口は1億2600万人、インターネットユーザーは9960万人、ソーシャルメディアユーザーは7975万人とされる中で、もはやソーシャルメディアを活用せずして企業広報は成立しないだろう。このような環境変化の中で、企業広報がソーシャルメディアの公式アカウントを運用する意義はどこにあるのか、改めて考察していきたい。

ソーシャルメディアでの存在感

ソーシャルメディアという巨大空間は、ユーザーの投稿や会話によって形成されている。コンテンツのほぼすべてがユーザーによる投稿や会話である以上、投稿件数こそが、企業や商品・サービスの存在感であるとも言える。ソーシャルメディア全盛の現代社会において、企業広報が最も恐れるべくは、ネガティブ投稿や炎上ではない。誰にも会話されない無関心な存在になってしまうことだ。ソーシャルメディア広報の出発点は、ステークホルダーに「関心を持ってもらうこと」なのである。

広報とマーケティングにおいて共通して重要な要素が、メンタルアベイラビリティ(思い出してもらいやすさ)である。広報戦略を検討する際、一般的には「誰に、何を伝えたいか」を明確にする作業を行う。しかし、ターゲットとなるステークホルダーに、届けたい情報が伝わったとしても、いざというときに「思い出してもらえる存在」になれていなければ、意味がない。

採用広報であれば就活や転職活動時に、IRであれば投資検討時に、BtoB広報であれば(顧客の)相見積依頼時に思い出してもらえなければ、どんなに良い情報が届いていても、成果を享受することはできないのだ。

あなたの会社が、ステークホルダーから、いざというときに思い出してもらえるポジションを獲得する(アベイラブルな状態になっている)ために、重要な要素が3つある。それが、RFEだ。RはReach、FはFrequency、EはEngagementである。この3つを、できる限り等しく、同時に、かつ持続可能な状態で最大化していくことがメンタルアベイラブルな状態をつくるために重要な仕事となる。

求められる液体のような情報

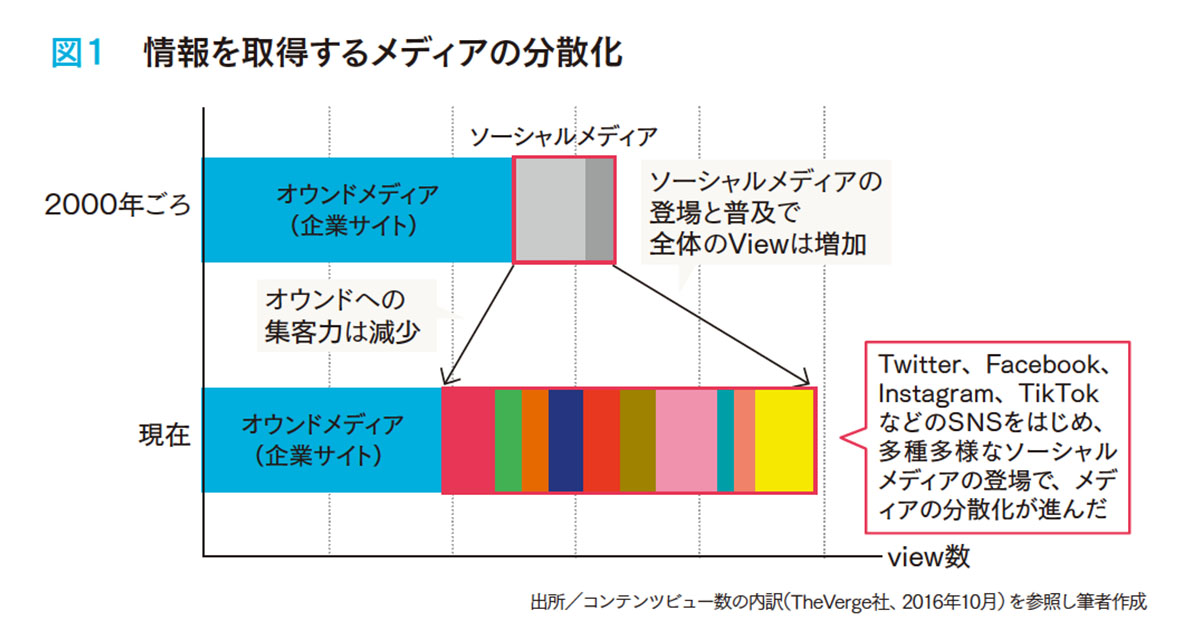

ステークホルダーを取り巻く情報環境は、ここ20年で激変した。RFEを考える上で注目すべきはこのステークホルダーのメディア(接触)の分散化だ。

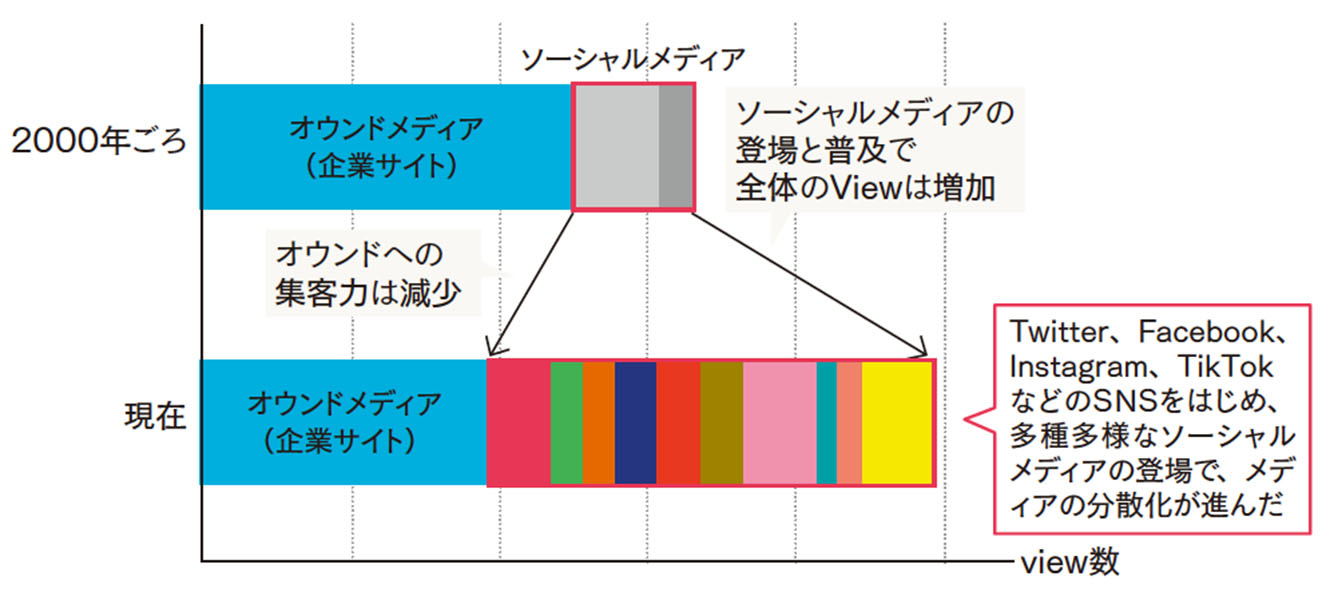

ソーシャルメディアが本格的に普及する前の2000年ごろは、マスメディアでの露出に加え、大きな野原に立派なお城(自社サイト)をつくり、そこへの訪問者数を最大化させることで一定の情報伝達を行うことができた。しかし現在は、図1のように、全体のView数は増加しているものの、情報取得先のメディアは急速な分散化が進展している。つまり、1カ所で多くの人に情報を届けることが難しくなっているのだ。人体で例えるなら、大量の血液を送る大動脈がなくなり、メディアの多くが毛細血管化しつつあるということである。

出所/コンテンツビュー数の内訳(The Verge社、2016年10月)を参照し筆者作成

さらに、スマホで見るソーシャルメディアは情報の「液体化」を進めた。ボリボリ噛み砕いて食べる(摂取に時間がかかる)情報は敬遠され、さっとすばやくゴクゴク飲める「液体のような情報」が好まれるようになったのだ。

多くの広報活動のゴールは、メディアが取り上げてくれたか、つまりメディア掲載数となっている。しかし、メディア分散化の時代では、ReachとFrequencyに加え、Engagementが重視される。多くのステークホルダーは、スマホから情報を取得する。スマホのニュースアプリやSNSでは、3秒~30秒でさっと飲み込むことができるIPT(Information Per Time)が多い「凝縮された情報」が好まれる。

メディアリレーションズによって多くのメディアに記事が掲載されたとしても、その多くが情報取得に1分~3分かかる「噛む情報」だった場合、「掲載(露出)」はされても、ステークホルダーに「伝わったかどうか」についてはだいぶ怪しくなる。つまり情報はReach(掲載)だけでなく、Engageされて初めて「伝わった」といえるのである。

公式アカウント運用のメリット

ソーシャルメディアの公式アカウントは、メディアの分散化が進む現代の広報環境において、ステークホルダーに対するRFEを増やし、あなたの会社をメンタルアベイラブルな状態にするために非常に有効なツールである。

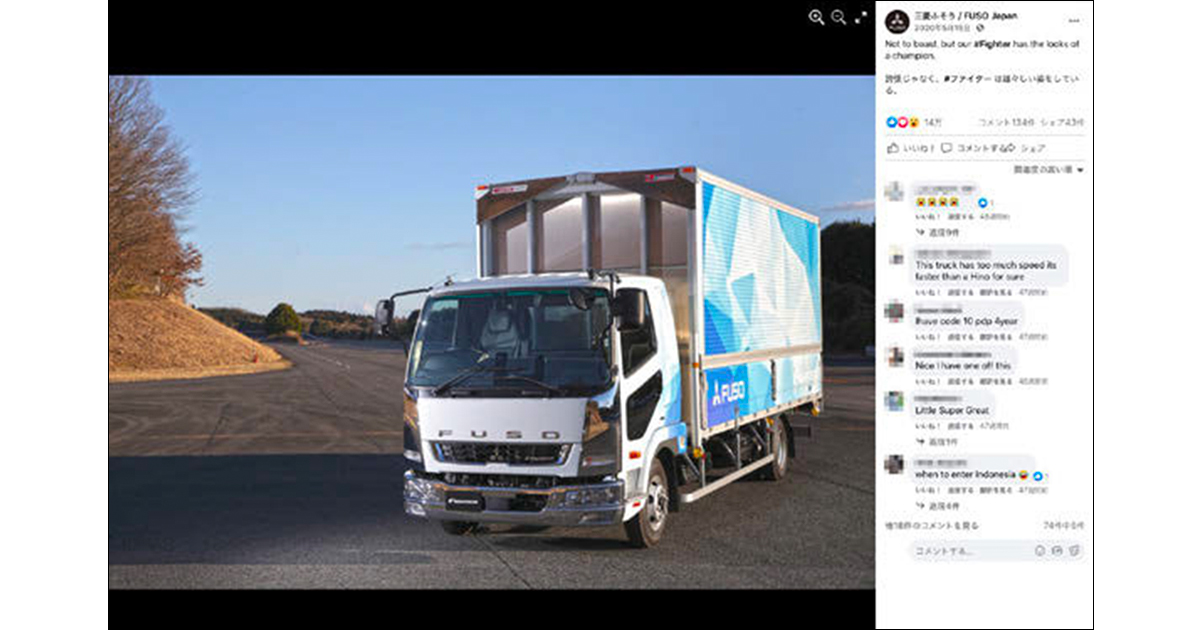

先に述べた通り、多くのステークホルダーは膨大な時間をソーシャルメディアで過ごすようになった。例えるなら、巨大なネット空間にTwitter公園、Facebook公園、Instagram公園などがあり、多くのステークホルダーは、それぞれの公園には立ち寄るが、自社のお城(自社サイト)やその他メディアだけでは接触しづらくなったといえる。

ソーシャルメディアの公式アカウントは、多くの人が立ち寄るそれぞれの公園に「出店(でみせ)」をつくることに似ている。目的的に訪れるわけではないそれぞれの公園に出店をつくり、それぞれの場所で接点を持つ。その公園では...