インターナル広報の仕事とは、単に「社内報を制作すること」ではない。社内の対話・報奨の仕組みをつくり、組織の課題解決に寄与することである。「働き方改革」を背景に、その役割は一層重要視されている。

会社とは何をするところであろうか。ビジネスモデルをもとに考えると、原材料を仕入れ、製品をつくり、それを顧客に販売するところ。あるいは、社員を育成し、その社員が一定水準のサービスを提供するところだ。一方で、会社とは「コミュニケーションをするところ」という考え方もある。

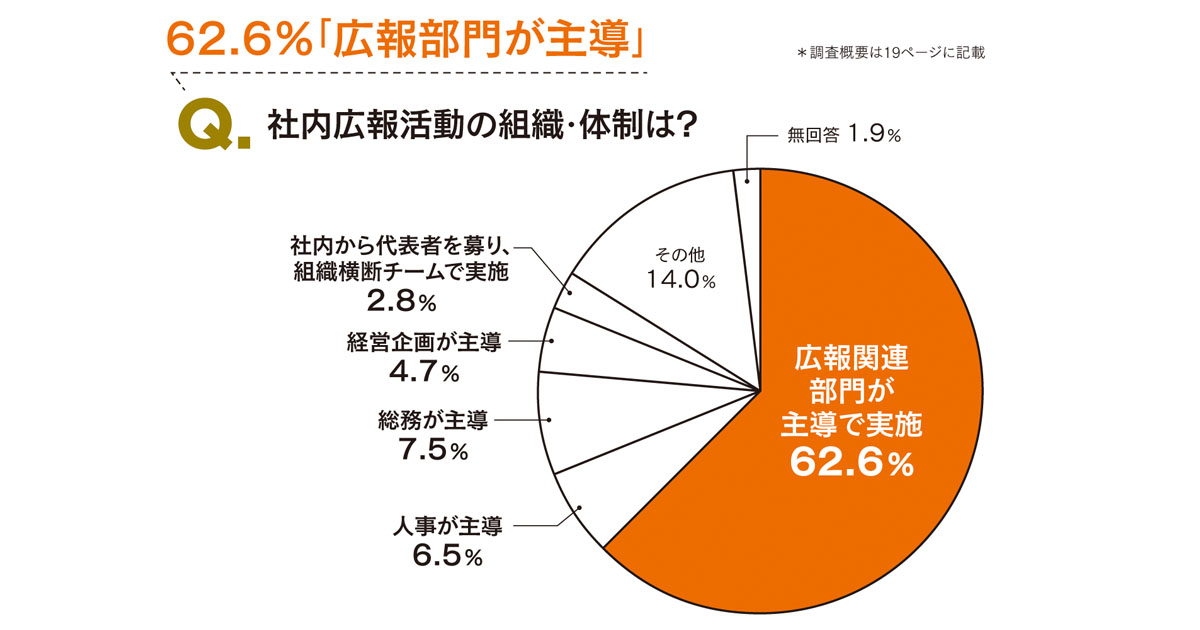

会社とは様々な情報を広聴活動によって受信し、社内のコミュニケーション活動によって情報に価値を加え、付加価値の高まった情報を広報活動によって社外に発信する(図1)。このような捉え方は、ビジネスモデルに対して「コミュニケーションモデル」と呼ぶことができる。情報に価値を加える社内のコミュニケーション活動とは、まさに「インターナル広報」である。

働き方改革がもたらすもの

いま叫ばれている働き方改革とは、生産性向上を求める効率重視の働き方だけではない。イノベーションを求め効果を重視する、あるいは創発重視の働き方を加える動きとも言える。同時に、組織の都合に合わせた働き方から、個人の都合に合わせた働き方に変える動きでもある。

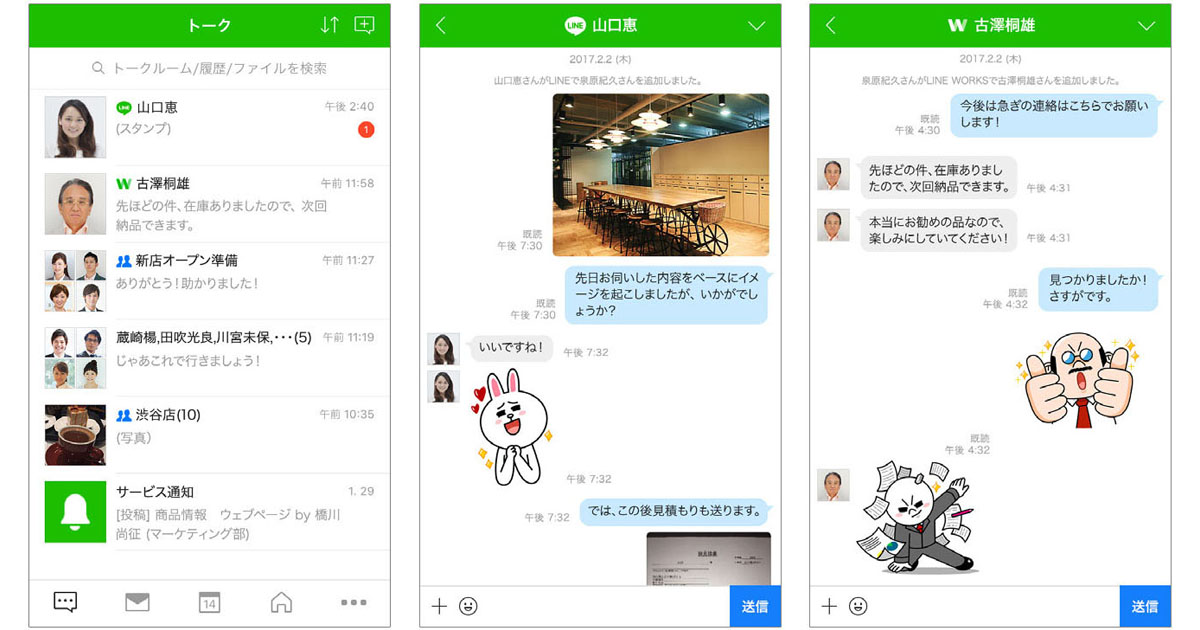

ITの進化を受けたテレワークなどはその典型例である。個人の都合に合わせて、PCやスマートフォンなどのモバイル端末で、時間と空間にとらわれずに仕事をすることができる。「日中の職場」という、いつもと同じ時間と空間の下で仕事をするよりも、社外の人との交流や社外の空気から得られる刺激によって、日常の仕事環境では生まれないアイデアや発想がわきやすくなる。このような機会は10年前では実現しにくいものであった。

働き方の変化によって、インターナル広報の役割も変わってきた。通達文書によるトップダウンの公式情報、冊子の社内報を通じた非公式の情報といったスタイルは従来型のものである。社内のイントラネットを通じた通達、日々更新される双方向性を持ち合わせた社内報といった形態をとるようになってきている。

社内のイントラネットを通じて多くのコンテンツが頻度高く社員の手元に届くようになり、社内会議はもちろん、顧客や取引先との会議まで、人間が移動せずにビデオ会議で済ませることも可能だ。ところがバーチャルな働き方が定着してきたことで、リアルな働き方への渇望を生んでいる可能性もある。

「リアル」の補完が求められる

ソーシャルメディアが国家や社会を変えるほど影響力を持つ現在。同じように、会社の中でも社員の働き方が変わり、イントラネットなどデジタルの社内コミュニケーションツールが会社を変えるようになってきている。得られる情報の量と質は充実するが、そのぶんリアルの接触や交流の補完が重要になってくる。バーチャルとリアルはある程度のバランスが求められるからである。

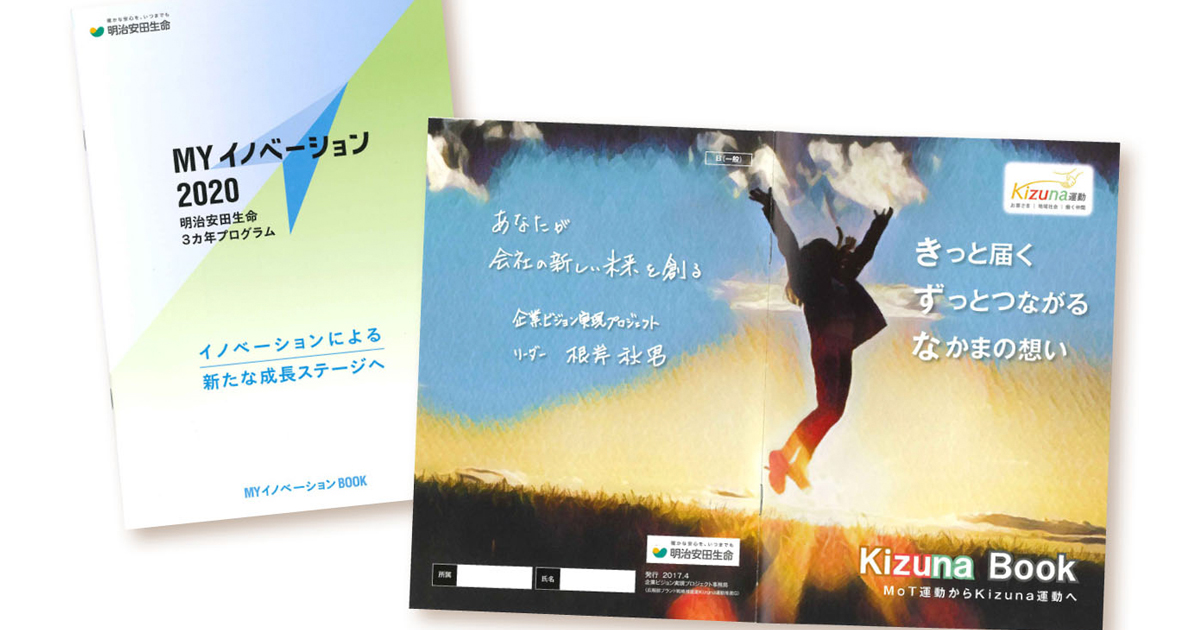

特に理念やビジョンの浸透、モチベーションの向上を目指すインターナル広報においては、リアルの施策が重要になる。社員にとっての「自分ごと化」を高めるようなトップと社員の間の直接の交流・対話の機会を設けたり、理念やビジョンの実践を評価・報奨したりする仕組みが有効になってくる。

西武HDとオムロンの成功例

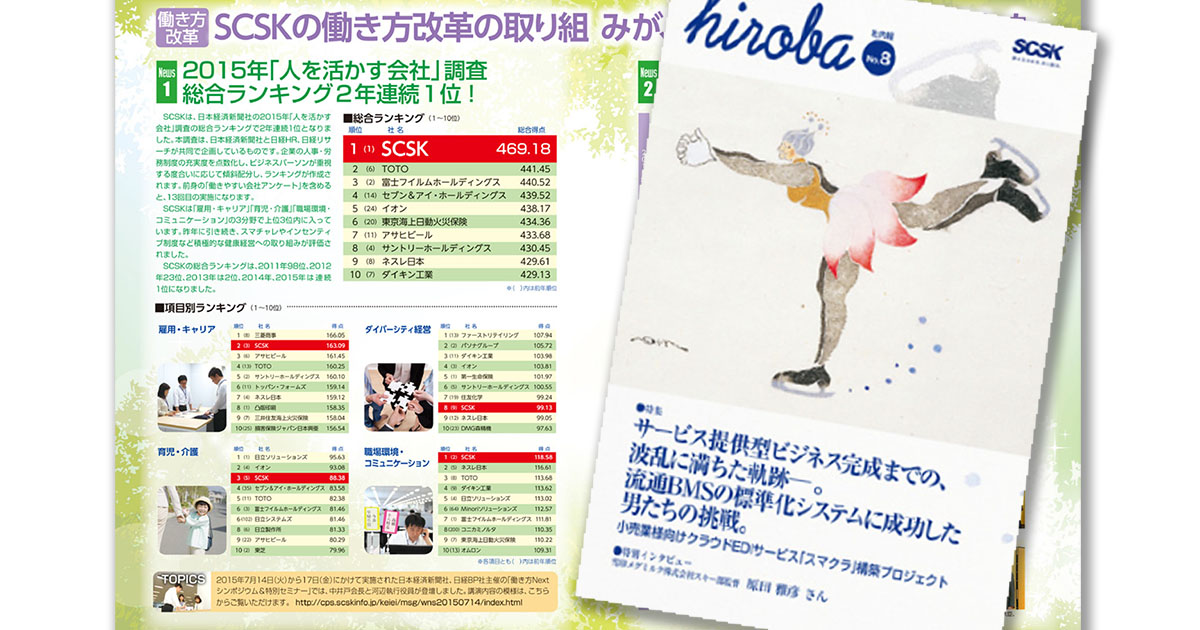

ここで、デジタルとリアルの場で「対話」「報奨」の仕組みをバランスよく取り入れている企業として西武ホールディングス、オムロンの例を紹介したい。

企業理念の浸透と社員の行動変革を目指したインターナル広報の施策に取り組んだ西武ホールディングスでは、後藤高志社長というトップの強いコミットメントの中で成果をあげた(2015年9月号『広報会議』参照)。同社は不祥事を受けて上場廃止になったが、2014年4月に10年ぶりの再上場を果たした。改革当初は、業績はもちろんのこと社員の士気が低下しているという現実を受け止め、様々な施策が打たれた。

中でも後藤社長が力を注いだのが、バラバラに動いていたグループ各社の間で、ビジョンを共有し一体感を高めるインターナル広報を展開することであった。

「この10年間、自分のエネルギーを相当注ぎ込んで、できるだけ多くの社員との対話を図ってきたと自負している」と後藤社長が述べている通り、毎週末のように現場に足を運んでは、中堅・若手社員と直接対話する機会を設けてきた。グループ社員2万人超のうち5000人の顔と名前が一致しているという。バーチャルに仕事が進められるようになっている今だからこそ、このようなリアルの場での「対話」の効果が高かったと言えよう ...