パブリシティ情報の社内共有や社外への発信は、著作権の観点からOK・NGの線引きが難しい問題です。広報担当者へのリサーチ結果や生の声、専門家のアドバイスをもとに、報道記事の正しい活用方法、大手メディアのガイドラインについて学んでいきましょう。

| 調査概要 広報会議編集部「報道記事の二次利用」に関するアンケート | |

|---|---|

| 調査方法 | メール |

| 対象 | 企業の広報担当者(取材協力企業、『広報会議』購読者、宣伝会議が主催する広報関連講座の申込者) |

| 期間 | 2015年9月10日~25日 |

| 有効回答数 | 105(いずれも匿名回答) |

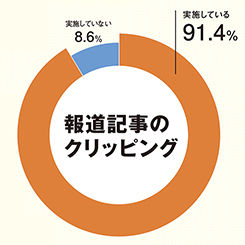

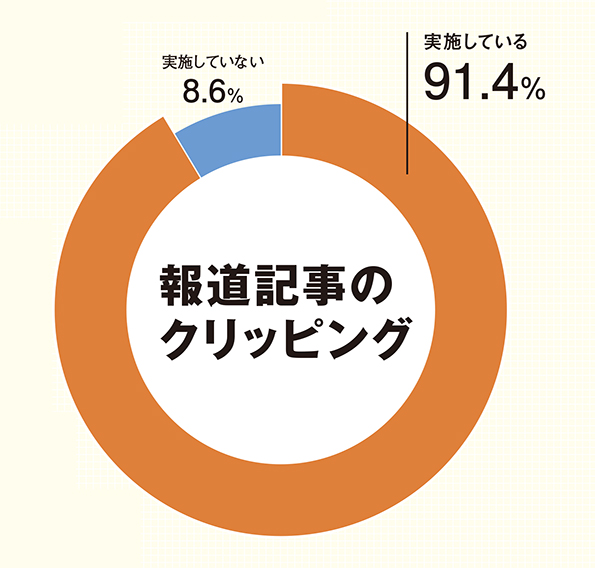

毎朝、1時間半程度かけて新聞12~15紙をクリッピング。遅くとも午前10時には配布を完了させる。担当は一人。1日休めば2日分、連休明けは3日分になる。記事はA4台紙にタテ貼り。横長でA4タテに収まらない記事もヨコ貼りにせず、切り貼りして「タテ」に収める。ルーティーンではあるが、編集長のつもりで「作品」として捉えている(自動車・機械)

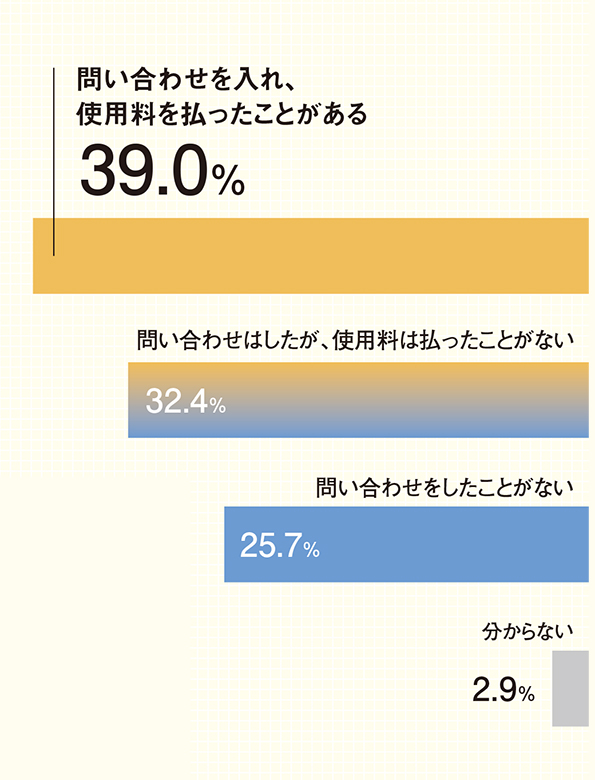

報道記事の二次利用について、新聞社、出版社の関連部署に問い合わせたり、

使用料を払ったりしたことはありますか。

取引先向けに掲載記事をコピーして配布したい場合に、報道機関に問い合わせて二次利用の申請をしている。営業部門からの申請数にもよるが、500~1000部で申し込むことが多い。大手新聞の全国版に掲載された記事、日経新聞に掲載された記事は信頼度が高く、自社の活動をPRする効果も抜群(電機・精密機器)

VOICE(1)

どのような用途、シーンで報道記事の二次利用をしようと考え、

報道機関に問い合わせをしましたか?

その結果も併せて、教えてください。

「料金を支払っています!」

●社内回覧のために業界紙に支払い、二次使用している(小売)

●印刷物への転用。地方新聞への掲載記事を別刷りし、お客さまへ配布。価格は交渉した(食品)

●原則として媒体の著作権管理部門に問い合わせます。営利目的ではない場合、使用料はいらない、という場合もありますので、きちんとクリアランスをしておくことが重要です。経営陣、営業やマーケティング担当者からお客さま先でのプレゼン、イベントでの講演などの利用目的がほとんど。営業などの営利目的の場合、使用料をお支払いすることが多いです(IT・情報通信)

●採用向け冊子への、自社記事掲載。第三者から見た自社を学生に知ってもらうため …