顧客のLTV向上に一役買っている「顧客ロイヤルティ」を考える上で、どのような視点で顧客や消費行動を捉えるべきか。マーケティングの戦略を考える上での3つの視点について青山学院大学経営学部マーケティング科教授、小野譲司氏が解説する。

「ロイヤルティ(loyalty)」は、ブランドや企業といった、ある対象に対する顧客の忠誠ないし忠誠心と訳されます。忠誠というと国家や君主に対して市民や家来が誓うイメージがありますが、マーケティングではコーヒーやビールなどのブランドを、消費者が何度も継続的に購入することをブランド・ロイヤルティ、ないしは顧客ロイヤルティと呼んでいます。ちなみに日本語表記では似ていますが、ロイヤリティ(royalty)はフランチャイズ加盟店が本部に支払う権利使用料などを指します。

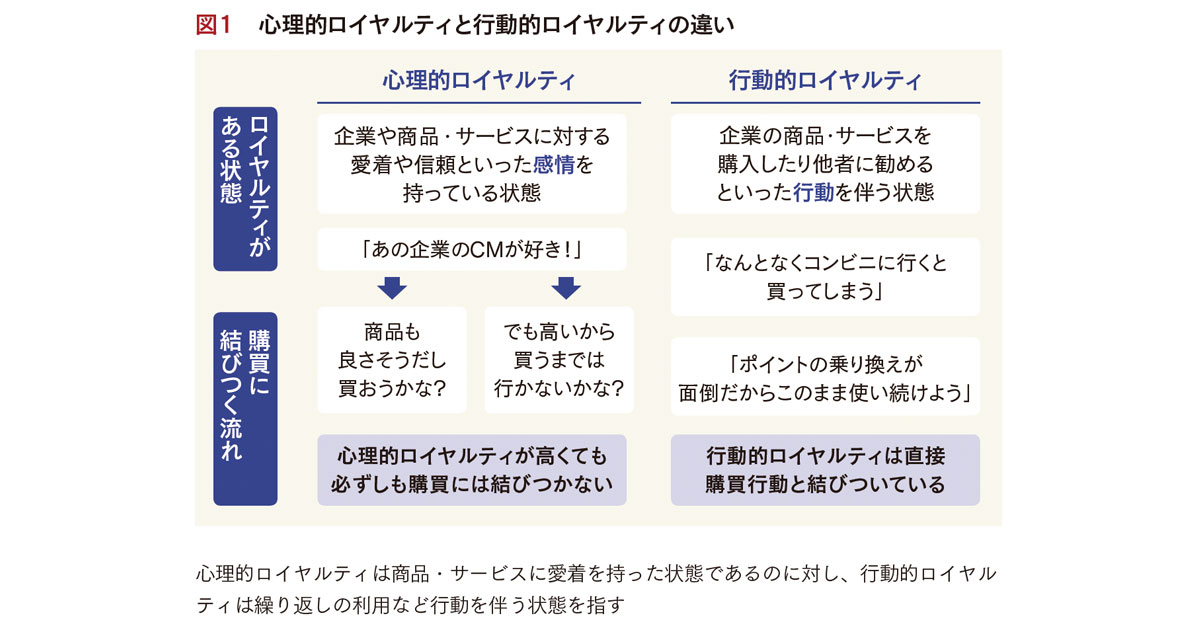

心理と行動のロイヤルティ

ロイヤルティは、消費者の購買履歴に基づいて測定できる一方、心理的な意味で捉えることもできます。ある特定のブランドに対して愛着や忠誠心があるか、再購入したいかどうかは、心理的ロイヤルティと呼んで、行動的ロイヤルティと区別することができます。わざわざ区別をするのは、人の心と行動は必ずしも一致するとは限らないからです。つまり、好きだけど実際には購入しないこともあれば(潜在的ロイヤルティ)、逆に、好きではないが同じブランドを購入し続けること(見せかけのロイヤルティ)もあるからです。

例えば、電力やガス、通信や通勤電車を使い続けるのはなぜでしょうか。好きだからという人もいるかもしれませんが、昔から使っているから、有名だから、近所で使えるサービスだから、といった人の方が大多数なのではないでしょうか。このような見せかけのロイヤルティはインフラ系サービス以外の消費財やサービスでも珍しくありません。それゆえ、ロイヤルティは心理と行動のどちらで捉えるかが重要であり、基本となります。

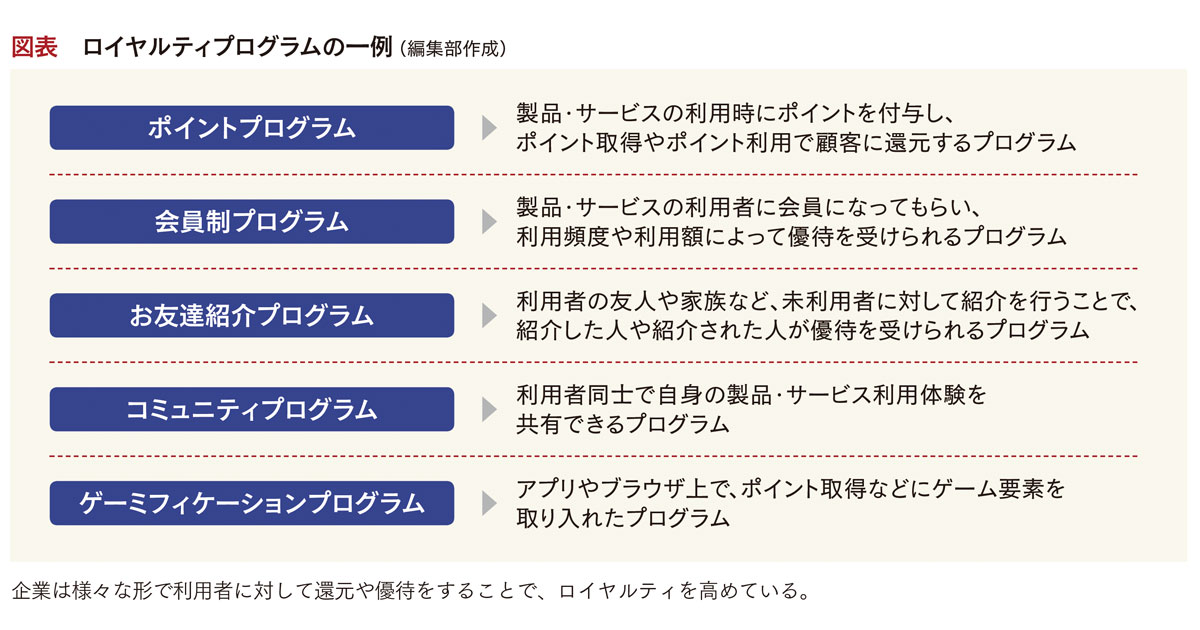

小売業の場合、単に行動レベルで来店購買の頻度が高いかどうかを見るだけでなく、客単価や買い上げ点数などの購買履歴データに基づいて、将来もたらされる期待利益を計算できます。それが顧客生涯価値(LTV:Life Time Value)です。行動ロイヤルティが高いヘビーユーザーの中には、粗利益率が低い商品ばかりを購入したり、バーゲン時だけ購入したりするバーゲンハンターも存在するかもしれません。

それゆえ、企業にとって高い利益をもたらす顧客かどうかを金額換算して、LTVが高い優良客の維持や育成を試みるのが...