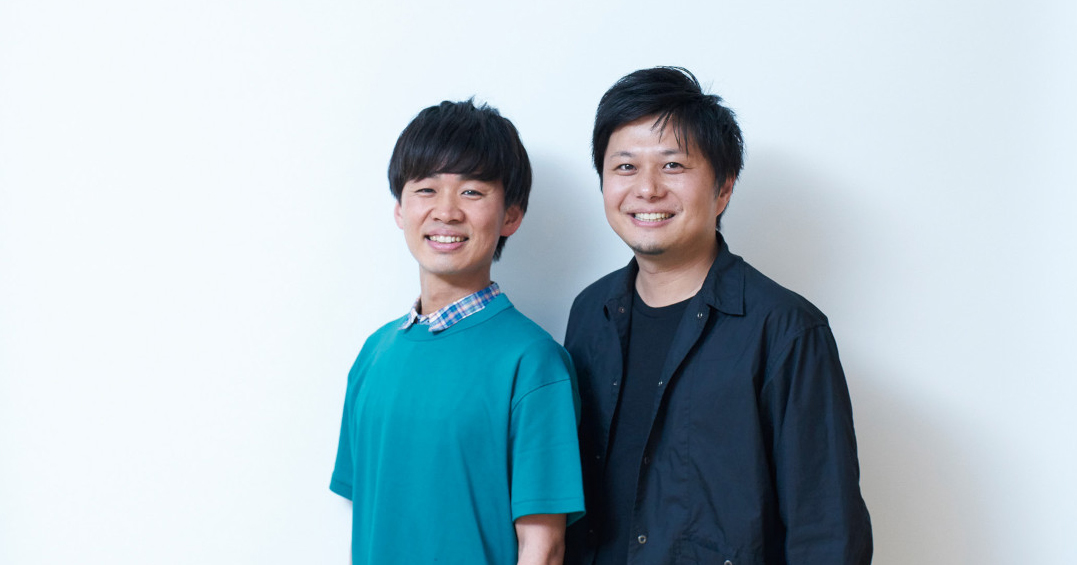

2018年7月に立ち上がったCHERRYは従来型ではない新しいクリエイティブを掲げるブティック。この新しい環境でチャレンジしているアートディレクターが、増田総成さんと大橋謙譲さんだ。

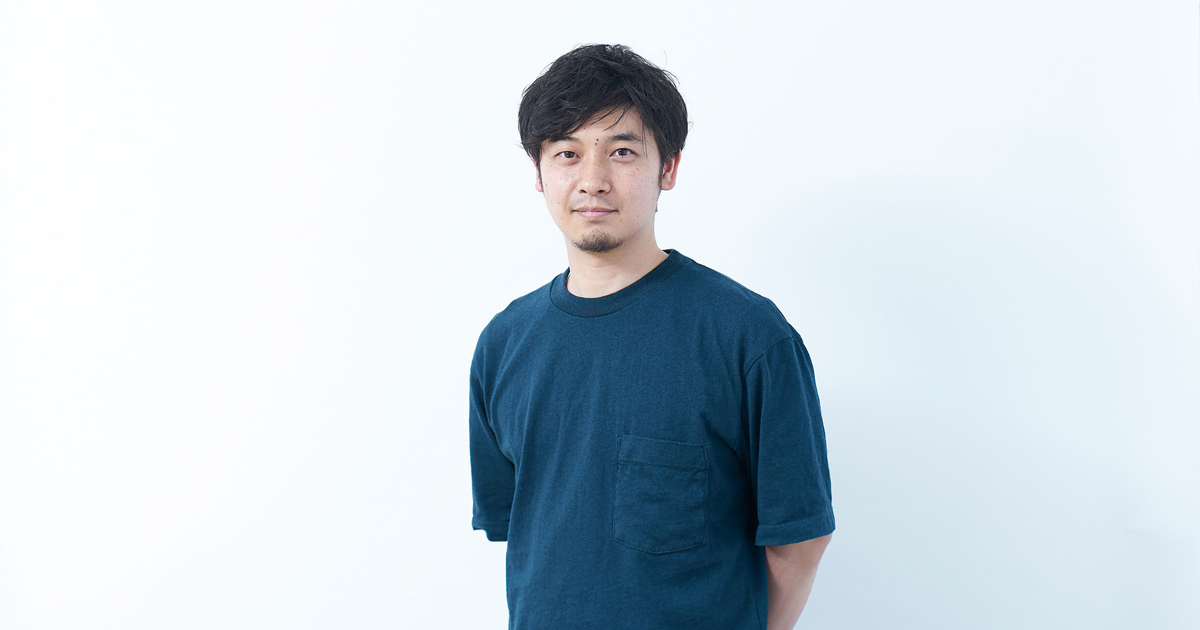

(右)CHERRY クリエイティブディレクター/アートディレクター 増田総成(ますだ・ふさなり)

(左)CHERRY アートディレクター 大橋謙譲(おおはし・けんじょう)

デザイン以外の部分に寄せられる期待

──CHERRYがスタートして、まもなく1年ですが、それぞれの制作内容や取り組み方は変わりましたか。

増田:僕は電通テック、ADKを経て、CHERRYに移籍したのですが、早い時期から「1人でやっていこう」と決めていました。CHERRYではトップに立つCDがいるわけではなく、メンバー全員がひとつのチームとして仕事をしているわけではありません。個々に案件を持って進めているし、アートディレクターである僕と大橋が2人で組むケースもあります。そういう意味では、自分が目指していたスタイルが実現できています。

また、この会社だからかもしれませんが、「アートディレクターだからビジュアルだけお願い」という感じではなくなってきました。自分自身、クリエイティブディレクターを務める仕事もあり、よりクライアントと向き合う機会も増えました。また直案件については、営業的な部分も含め全部自分でやることもあります。大変ではありますが、クライアントの要望や考えもより深く聞けるようになったし、自分の企画が課題解決に役に立っていることも実感できるようになりました。

大橋:CHERRYに移ってからは、相談をいただくフェーズが一段階早く、より川上になった気がします。もう1つ感じるのは、以前より企画の部分を期待していただいているのではないかということ。面と向かって言われたことはないですが、仕事の入り方などを振り返ってみると、単純にデザインだけではなく、そういう部分を求められているのかなと感じます。

そして、クライアントのメディアや手法の選び方は、明らかに変わってきています。最近増えているのは、従来のメディアにとらわれず、「アウトプットの形は何でもいい」という依頼。クライアント側には「認知を上げたい」「コンビニの棚を取りたい」など明確な目的はあるのですが、デジタルとも規定されず、アウトプットは自由でいい、と。

増田:確かに、課題自体が課題になりきっておらず、広告として関与すべきか、ブランディングとして取り組んだほうがいいのか、そもそも違うことなのか、と考えるケースが増えています。僕が仕事を始めた13年前、アートディレクターは"CMのキービジュアル係"としての仕事がほとんどでした。キャンペーンの出発点の多くはCMで、それをグラフィックに落とし込み、そのディテールをいかに詰めていくかということが、デザインの大部分を占めていたように思います。

それに比べると、今はアイデアの出発点が多様化しています。プロダクトから入るものもあれば、PRから入るものもある。さまざまな方向にコミュニケーションの入口があり、どんなアイデアでも拡張できる時代になりました。アートディレクターにもコミュニケーション全般にわたって追求することが求められているし、その返し方としては広告というよりは、例えばソーシャルイシューとして社会に課題を提起することもあります …