不祥事後の再出発でやること

昨年、日本大学ではアメリカンフットボール部の違法薬物事件が発覚し、計11人が逮捕・書類送検され同部は廃部になった。学長と副学長は辞任。こうした不祥事後に行われた入試で、志願者数(一般選抜)は前年度比76.9%で、2万人以上減ったという。

ウェブリスク24時

ブログや掲示板、ソーシャルメディアを起点とする炎上やトラブルへの対応について事例から学びます。

国立がん研究センターが発表した受動喫煙と肺がんリスクについての情報に、日本たばこ産業(JT)がその説得力を疑う旨の広報コメントを発表した。同センターはJTのコメントに反論、ネット上では「完全論破」との論調の記事や声が広がった。

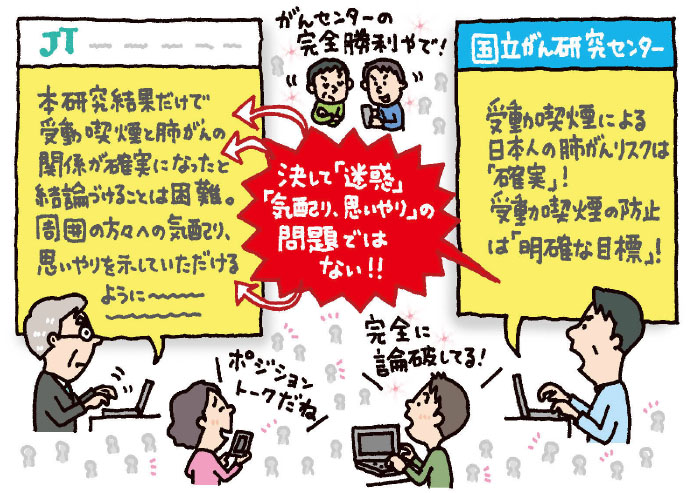

発端は今年8月末の国立がん研究センターによる発表だった。国内の研究論文9本を統合解析して、受動喫煙による肺がんリスクを「確実」とし、屋内全面禁煙の法制化を訴えた。JTはこれに対して「本研究結果だけで、受動喫煙と肺がんの関係が確実になったと結論づけることは困難」などと社長名による広報コメントを出した。すると、がんセンターは9月末、JTのコメント一つひとつへの反論をネットで公開。「(JTは)受動喫煙の害を軽く考える結論に至っている」などとした。対決の様相となったこの事態をメディアが報じた。JT広報は取材に答える形で「見解の相違で、私たちの意見は変わることはない」とし、再反論の予定はないと伝えられている。

広報担当なら、事実に反したり憶測に基づく報道に対して、誤解を解いたり組織としての考えを伝えたりするために広報コメントを出すケースが少なからずあるだろう。ただ、元の報道と比較してそのコメントが注目されることは多くない。それが従来のケースだ。

ところが今回は、コメントを付けられた側が広報コメントに対してさらに反論した。しかもコメント自体がまるでナンセンスだというくらいの勢いで論点を潰した。それによって逆にJTへの注目度が上がったのだ。

JTのサイトに行くと、今回だけでなく様々な発表や記事に対して広報コメントを出していることが分かる。ところがその出し方に問題があるのだ。疫学的、あるいは統計的なポイントによる問題ではない。コミュニケーション的に見て、である。

まず、「たばこ対策等に関するJTの考え方・コメント」という専用ページが設けられている。これは良い。しかし、がんセンターのリリースには連絡先が書かれているのに対してJTの各コメントページには連絡先がない。まるで問い合わせをされたくないかのようだ。

次に、せっかく注目されて自社の考えを明らかにするチャンスが来たにもかかわらず、追加のコメントを出さないという。コメントしている他の問題についても一度きりのものばかりだ。これでは「とりあえず一言言ってみただけ」の印象しか与えない。

世間の注目に対して対応しないのはコミュニケーションといえない。社長の声明といえば企業にとって最も強い意思表明のはずだが、今のままでは単なるボヤキのような形だ。自分たちの考えは変わらないとまで強い意思を持って発信するなら、今回のような注目される機会を活かして堂々とその考えに至る情報をさらに分かりやすい形で見せるのが広報のあるべき姿だろう。

メーカーの多くは新製品が出る時にプレスリリースを出すが、新製品がニュースなのではない。注目される情報がニュースなのだ。社会の関心に寄り添えないコメントだけでは、社会から求められる広報とはいえない。

鶴野充茂(つるの・みつしげ)ビーンスター 代表取締役/国連機関、ソニーなどでPRを経験し独立。米コロンビア大院(国際広報)卒。日本パブリックリレーションズ協会前理事。中小企業から国会までを舞台に幅広くコミュニケーションのプロジェクトに取り組む。著書は35万部超のベストセラー『頭のいい説明「すぐできる」コツ』(三笠書房)など多数。最新刊は『頭のいい一言「すぐ言える」コツ』(三笠書房)。公式サイトはhttp://tsuruno.net |