日常会話から企画書作成まで、多岐にわたるタスクをこなせるChatGPT。電通グループの児玉拓也氏は「生成AIの活用は単なる効率化だけでなく、ビジネスモデル自体の変革を意味する」と語ります。AI活用のための部門横断プロジェクトである「AI MIRAI」を統括する児玉氏に、最新のChatGPTの活用方法について聞きました。

Q.これまでのAIブームとの違いとは

A. 私は2017年から、AIのビジネス応用を幅広い視点で推進するプロジェクトである電通グループ内の「AI MIRAI」のリーダーを務めてきました。2010年代から始まった第三次AIブームとChatGPTをはじめとした生成AIの大きな違いはトレンドの担い手が変わったこと。

以前はAIの活用には高度な技術に関する知識が必要で、大手テクノロジー企業や研究機関がその中心を担っていました。しかしChatGPTをはじめとした生成AIは自然言語処理や画像生成などの分野で大きな進歩を遂げ、多様なクリエイティブ課題に対応できるように。高度な技術が必要とされないこと、またコンテンツ生成などクリエイティブ課題に対応できる幅が広がったことで、より裾野の広い活用が進んでいることがこれまでのブームとの違いだと思います。

活用術1

英文資料の翻訳と要約

Q. 対話的で柔軟な情報提供が可能にすること

A. ChatGPTのローンチ直後からコピーの自動生成など、様々な活用方法を模索しましたが、現在は一周回ってシンプルな使い方をしています。中でも、個人的にもっとも使えると感じたのは英文の翻訳と要約です。

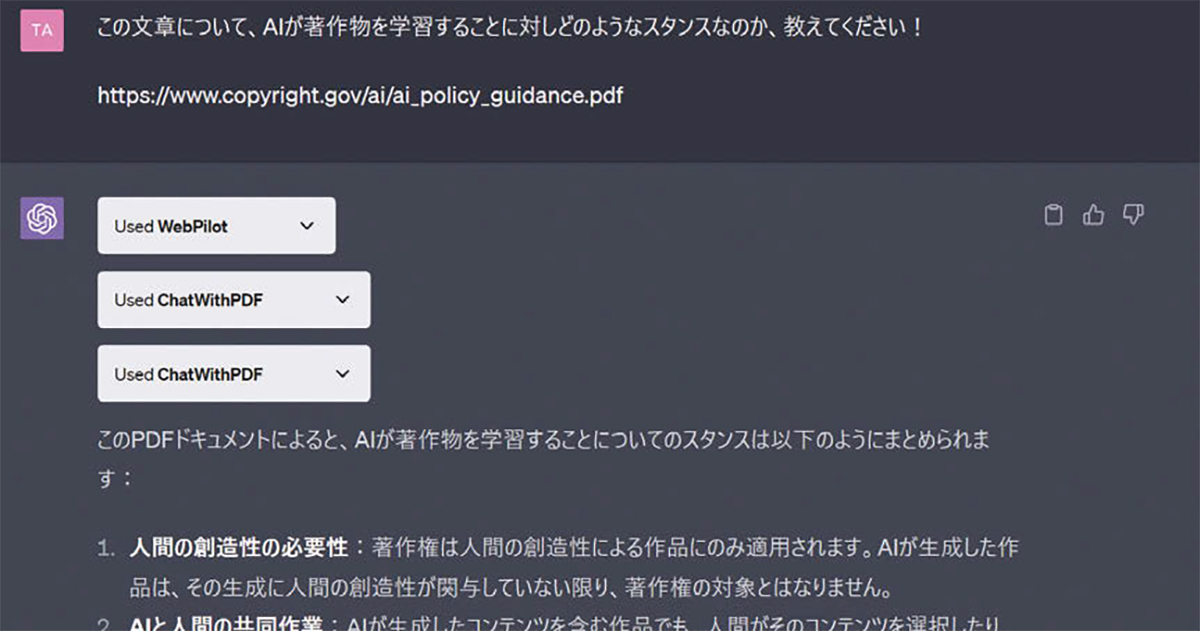

画像1は、ChatGPTの有料版機能を使ったものです。膨大な文章の中で、アメリカの著作権法ではAIが著作物を学習することをどのようにとらえているのかを把握するため、文書のPDFのリンクを貼り、要点をまとめてもらいました。PDFで10枚を超す英文の文章を一から読むには膨大な時間がかかりますが、ChatGPTを使えば、要約をしてくれるだけでなく、「人間の...