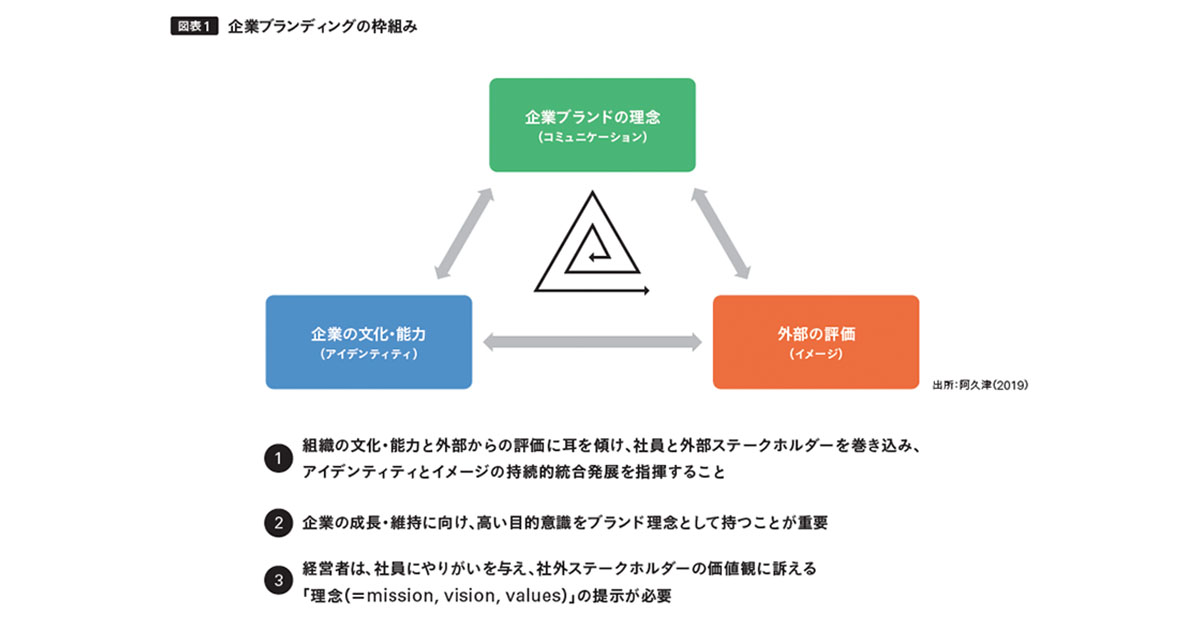

コロナ禍は、消費者にとってこれまでの習慣を見直す機会となり、企業にとっては自社のブランドの存在価値を改めて考え直す機会となっている。消費者向けのマーケティングだけでなく、従業員を含むあらゆるステークホルダーとブランドの姿勢を共有することが求められる今、企業はどのようにコミュニケーションを考えればよいのだろうか。一橋ビジネススクールの阿久津聡教授に話を聞いた。

コロナによって変化するブランドへの意識

人の生死にかかわるウイルスの広がりで、世界中で経済活動、社会活動が阻まれ、倒産に追い込まれる企業も出ています。

事業の継続すら困難になる企業が増えるなかでは、改めてあらゆる企業が自らの存在意義、顧客をはじめ社会全体に提供する価値を見つめ直さなければならない状況になりました。自社の顧客だけでなく、企業を取り巻くあらゆるステークホルダーが危機にさらされている状況で、自分たちには何ができるのか、どんな価値を提供できるのか。コロナ禍でこれまで自社が満たしてきた顧客ニーズが変わるのか、変わらないのか、みなさん手探りの1年を過ごしてこられたと思います。

企業として迅速な意思決定が求められる場面も多かったと思います。マスク不足が社会問題化した際に、マスク製造に乗り出すか。あるいは医療従事者に支援すべきかなど、世界的な危機に対して、企業としてどう行動すべきか、日々決断の連続だったと思います。こうしたいわゆる「真実の瞬間」の連続という日々を過ごしてきたことも、ブランドのミッションや、社内で共有している価値観をもう一度見直すきっかけになったと思います。

消費者側も、自分にとって大事なものを提供してくれるブランドはどれなのか。共感でき、応援したいと思える企業はどこなのか、改めて考えることになったのではないでしょうか。つまり、消費者にとっても、コロナ禍は今まで深く意識していなかったブランドについてよく考える機会になったのです。

生き残る企業は実践できている「マーケティングの基本」

飲食店などは顕著な例でしたが、クラウドファンディングなどを通じて、好きなお店を応援しようというポジティブな動きが見られた一方で、自粛になった際に「あれ、これ必要なかったな」というブランドの見直しも同時に行われ、淘汰が始まりました。

このような状況の中でも、常に顧客視点で真剣にマーケティングに取り組んできたブランドは、やはり強いものです。大きな変化が起きたときにこそこうしたブランドは優位に立ちます。常にブランドのミッションをもとに戦略を考えていたか、顧客の価値観や変化を常にウォッチしていたか、しかるべきビジネスの在り方を検討し、取り入れられる新しい技術や知見を取り入れてきたのか、こうした、いわゆる「マーケティングの基本」を普段からしっかりやってきていれば、今回のような危機で差が出るのです。

また、ECの取り組みについても今日の購買行動のデジタルシフトを考えれば当然、必要な対応でしたが、取り組めていた企業とそうでない企業で業績に大きな差が生まれました。顧客視点を持ってDXに取り組めていたかどうかが、コロナ禍で問われる結果となりました。

今回のコロナ禍では、従業員の健康や働き方の問題もテーマになっていますが、これもコロナ以前からあったテーマです。

そのインパクトは...