人間の潜在能力を最大限に使って競い合い、観戦する者に驚きや感動を与えてくれるパラリンピック。東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 副会長や国際パラリンピック委員会 理事などを務め、東京パラリンピックの中心人物である日本財団パラリンピックサポートセンター 会長の山脇康氏に話を聞いた。

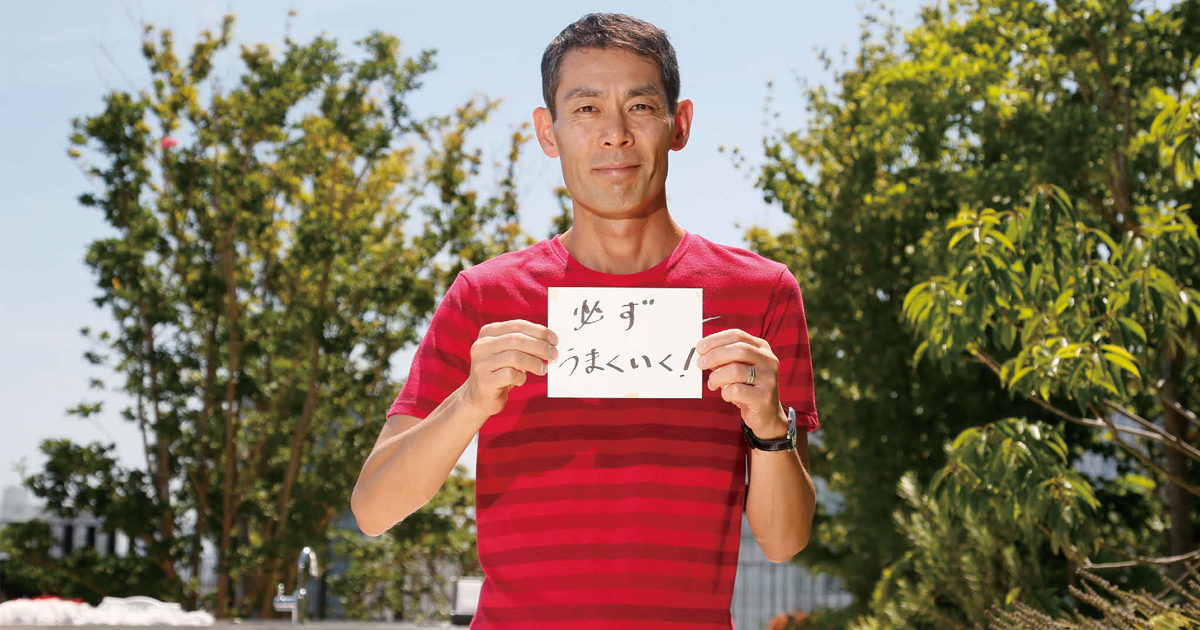

山脇 康(やまわき・やすし)氏

1948年1月生まれ。1970年名古屋大学経済学部を卒業後、日本郵船に入社。副社長、副会長など歴任。2011年から公益財団法人日本障がい者スポーツ協会理事、2013年から国際パラリンピック委員会理事、2014年から東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会副会長、および日本パラリンピック委員会・委員長、2015年から日本財団パラリンピックサポートセンター会長。

人の意識に働きかけるパラリンピックは社会変革運動

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催まで1年を切る中、パラリンピックが盛り上がりを見せている。2015年5月には日本財団の支援により、2020年東京パラリンピック大会およびパラリンピックスポーツ環境の発展などを目的として、日本財団パラリンピックサポートセンター(パラサポ)が設立。

パラリンピック競技団体の体制整備、パラスポーツの普及啓発事業などを展開するパラサポの会長を務めるのは山脇康氏だ。2011年に実業界からパラリンピックの世界に飛び込んだ山脇氏が目指すのは、パラリンピック、パラスポーツのさらなる認知・普及の先にある。

「私たちの目標は、ただパラリンピックを盛り上げることだけではありません。パラリンピックは人々の意識に働きかけ変えていく、いわば社会変革運動。パラスポーツを通じて、一人ひとりが違いを認め合い、活躍できるD&I(Diversity and Inclusion)社会を実現することこそが究極の目標だと考えています」。

山脇氏を突き動かすのは、2012年にロンドンパラリンピックを観戦した際の衝撃だ。それまでに何回も国内でパラ競技を観戦する機会はあったというが、その本質がDisability(障がい)ではなくAbility(能力)を見せること。つまり、大切なのは何ができないかではなく、何ができるのかなのだと気付いたとき、人生観ががらりと変わったという。

「『障がいを持った選手が頑張っている大会』、そんな言葉では片づけられない魅力がパラリンピックにはあります。ポジティブなマインドセットを持ちながら、残された能力を最大限に発揮する選手たちは、私たちに人間に秘められた潜在能力を教えてくれます。世界には、日本記録をも上回る記録を残しているパラアスリートもいるのです」。

"オリパラ"という言葉を耳にする機会が増え、いまは多くの生活者にパラリンピックは認知されている。一方で、どのように魅力を発信すれば、意識や人生観を変えるほどの体験や理解につながるのか。共生社会とも言われるD&I社会を実現するための課題はそこにあった。より多くの人にパラリンピックを理解してもらうために様々なメディアや人々を巻き込んでいくことはもちろん、山脇氏は発信の"根っこ"に選手自身がいるべきだと考えるに至った …