消費者の日常生活に溶け込み、これまで以上にパーソナルなデータも取得できるようになるであろうIoT時代。データ活用には無限の可能性がある一方で、データの取り扱いにはこれまで以上に慎重な姿勢やルールが必要と考えられます。IoT時代のパーソナルデータの取り扱いについて、企業が知っておくべきリスクと、取るべき対応とは。

IoTに特有な7つの問題

Internet of Things(IoT)はネットワークで接続された多様な機器から構成される。その機器にはカメラを含む各種センサーも含まれ、IoTは現実世界に関するさまざまな情報を集められる。その情報には、個人に関する情報、つまりパーソナルデータも含まれる。

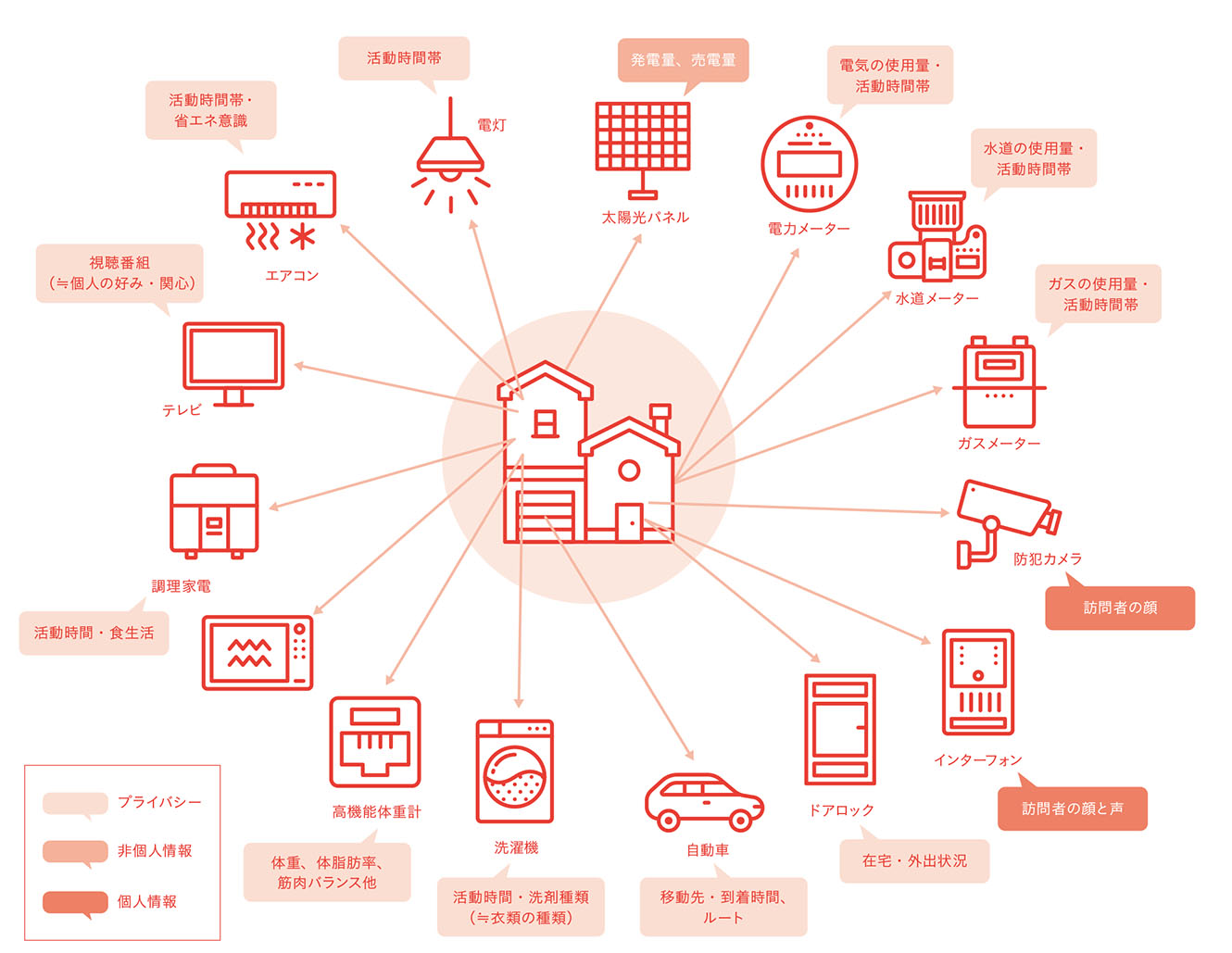

例えば図表1は、家に設置された電気機器とその機器から潜在的に取得可能なパーソナルデータの一例を示したものである。例えばカメラ付きのインターフォンの場合、来訪者の顔画像を取得できる。

また、テレビが視聴番組を記録できれば個人の関心事を取得でき、また電灯の点灯時間から個人の活動時間がわかる。こうした情報は、場合によってはプライバシー問題を引き起こすことがある。その多くは従来技術と重なるが、次のようなIoTに特有な7つの問題が考えられる。

問題1 気がつくとプライバシー侵害

前述の例のように、IoTによって取得できるパーソナルデータは広く、機器のメーカーが当初想定している範囲を超えることもあり、気がつくとプライバシー侵害を起こしていることも多い。ユーザーの立場になって多様な利用ケースを想定し、そこで取得できる情報を洗い出すことと、その情報からプライバシー上の問題が生じるのであれば事前対策を取るべきであろう。

問題2 同意取得が難しい

パーソナルデータの中でも後述する個人情報に関しては、その取得・利用にあたって適切な説明と個人本人の同意取得が前提となる。従来のパーソナルデータの取得は、ユーザー登録に代表されるように個人の主体的な提供が前提になっていたが、IoTでは観測によりパーソナルデータを取得できるため、個人は自分のパーソナルデータが取得されていることに気づいていないことも多い。なお、同意は文書形式である必要はない。

例えば店内に目立つように設置された防犯カメラはその存在そのものが画像取得や防犯利用を提示しており、その撮影範囲に入ったことは同意していると解釈できるだろう。逆に存在が見えにくい小型のカメラや各種センサーの場合、取得するパーソナルデータの利用目的を何らかの方法で個人がわかるようにするとともに、個人本人から、その利用目的などに同意していることの意思確認をとる仕掛けが重要となる。

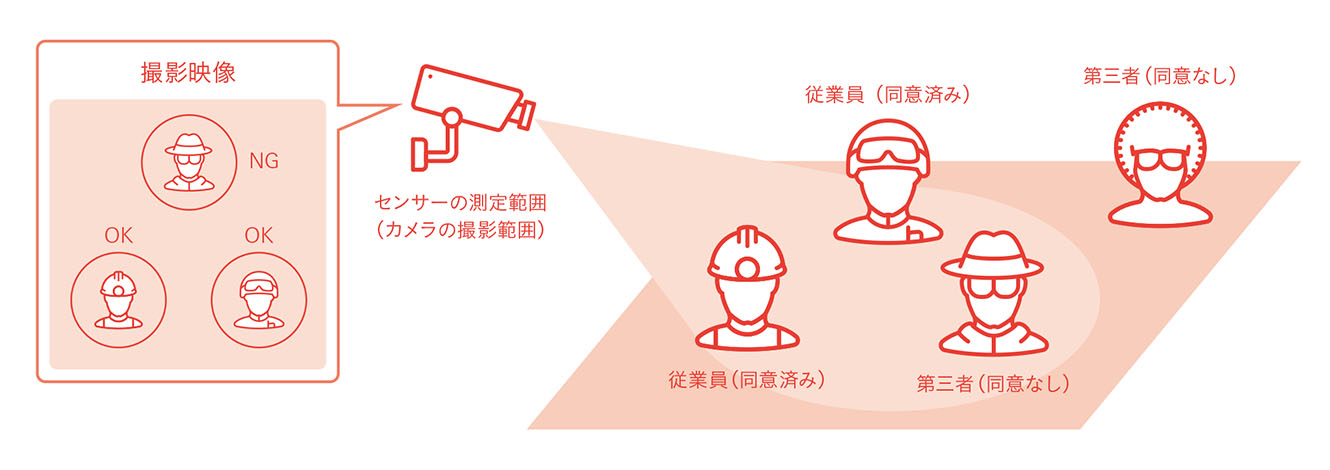

問題3 センサーの写り込みと高解像度化

図表2のようにカメラを含むセンサーによるパーソナルデータの取得において、対象となる個人が同意していたとしても、カメラやセンサーはその場にいる別の個人のパーソナルデータも取得してしまう、つまり写り込みがあり得る。このため不要な写り込みは避けるべきであり、例えば防犯カメラでは建物外の通行人が見える窓の方向にカメラを向けない設置場所を工夫するなど、工夫が必要である。

また、センサー技術の進歩により、センサーで取得できる現実世界に関する情報は増えている。例えばカメラの高解像度化により、人物全体を写した写真であっても、そこに写り込んだ指から指紋もわかってしまう。

問題4 相違なデータの組み合わせ

一種類のデータではプライバシー情報はわからなくても、別の種類のデータと組み合わせることでわかることがある。例えば水道メーターの水道使用量と、ガスメーターのガス使用量はそれぞれ単体では人の行動はわからないが …