人手不足、サステナビリティへの要請など、企業が直面する課題が多様化する昨今。社会の中における企業自体の存在価値を示すことが求められ、企業ブランドの再構築に苦心する企業もあるだろう。今、求められる企業ブランドのあり方を小西圭介氏が解説する。

今、改めて企業ブランド(コーポレートブランド)への注目が高まっています。その背景には今までとは異なる文脈が存在しており、最初に企業ブランドの役割の変化と、ブランディングのフォーカスの変遷について整理してみます。

かつての差別化を狙った企業ブランド

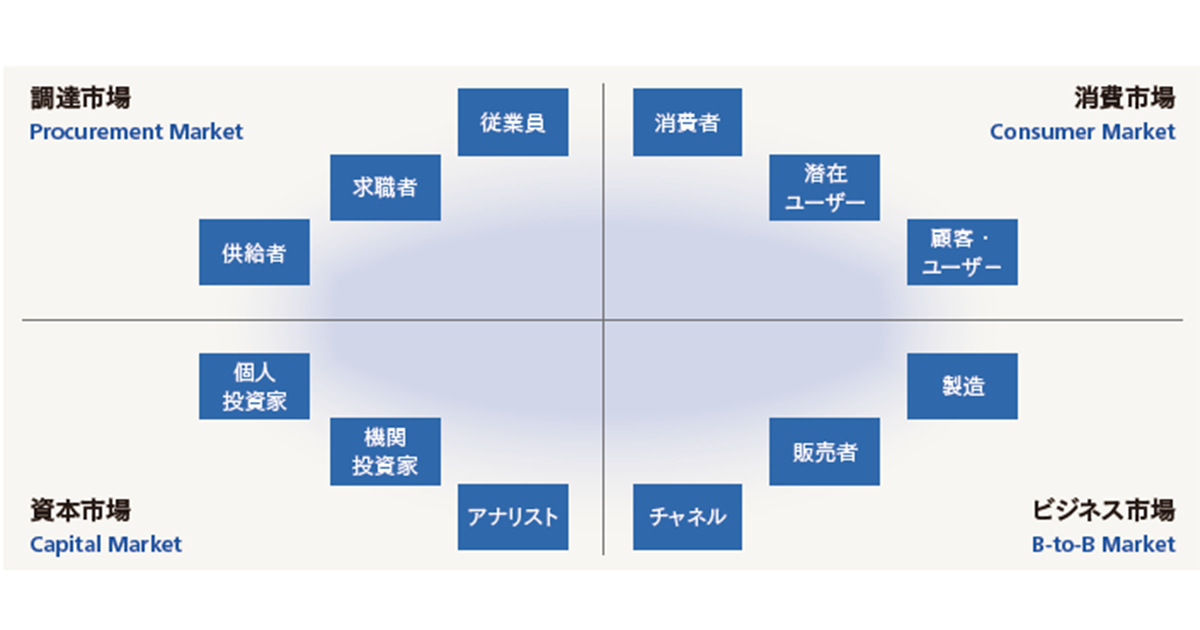

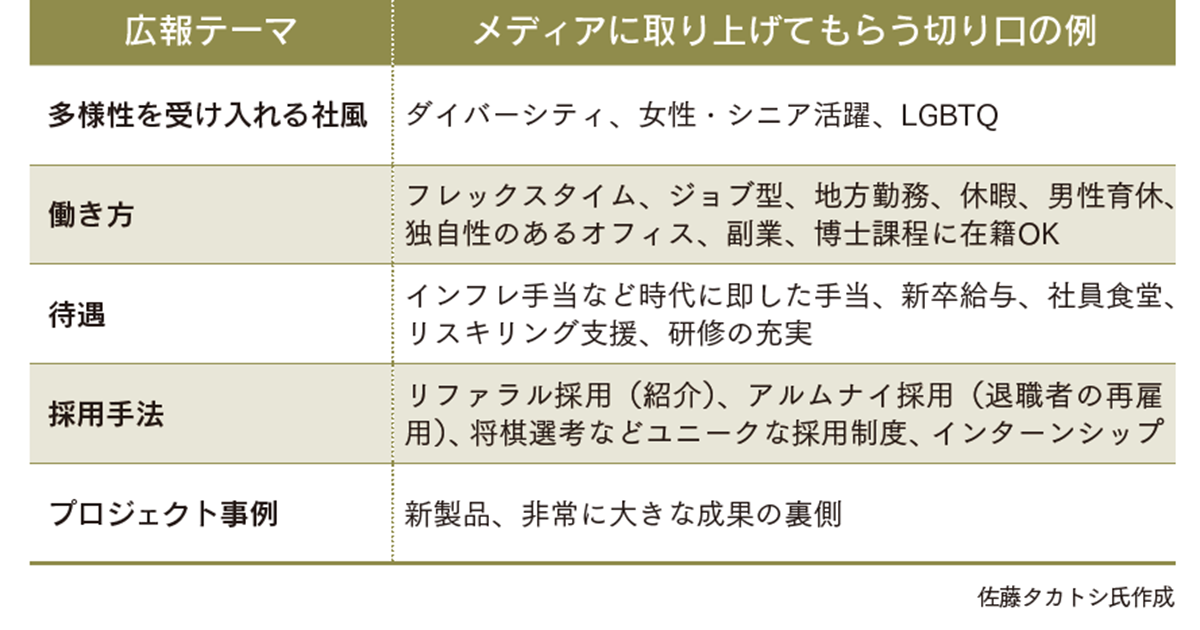

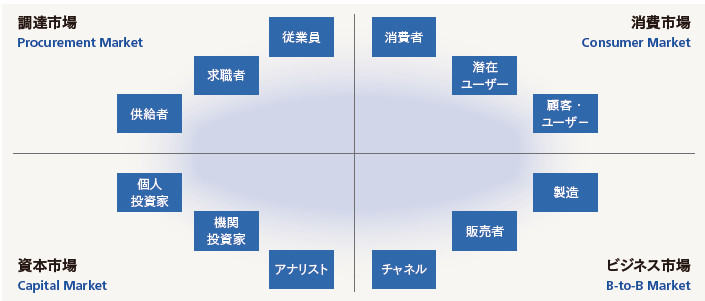

まず前提として、企業ブランドの役割はいわゆる消費市場だけでなく、資本市場、調達市場、ビジネス市場という幅広いステークホルダーへの認識形成と関係構築にあります(図1)。

図1 企業ブランドの役割

企業ブランドは、製品サービス顧客(消費者)だけではなく、多様なステークホルダーに影響を及ぼす。

1970-80年代のロゴや企業イメージ戦略を中心としたCI(Corporate Identity)ブームを経て、日本で「企業ブランド」が経営課題として取り組まれるようになったのは1990-2000年代でした。デービッド・A・アーカーの『ブランド・エクイティ戦略』(ダイヤモンド社)が1994年に日本でも出版されて、企業の時価総額に占める無形資産の割合が高まっていく中で、企業経営の重要な「資産」としてのブランドへの注目が集まったのがこの時期です。

また、日本企業の成長でグローバル化・多角化・M&Aによるグループ経営が拡大し、単体企業を超えたグループの求心力が求められるようになったこと。そして戦後の創業者によるカリスマ経営からの世代交代の時代を迎えて、ブランド経営への転換が求められていたことなども時代背景としてありました。

グローバルな市場競争の中で、製品やサービス単位のブランド構築よりも、ひとつの企業ブランドの技術や品質、信頼といったレベルでの、効率的な投資による差別化が不可欠になってきたことも指摘できます。一方、利潤追求一辺倒の企業活動に対する批判も顕在化し、企業の社会貢献(CSR)というテーマも議論されるようになりました。

当時は「コーポレートブランド経営」がひとつのキーワードになっていました。すなわち日本企業の重要な無形資産としての企業ブランドに注目し企業価値(株主価値)を高めること、多角化・グローバル化する企業や組織のガバナンス・求心力強化を図るとともに、企業ブランドを軸とした市場での差別化を図っていくことが主なフォーカスとなっていたわけです。

「ESG」「人的資本経営」をめぐる環境変化

しかし、「失われた30年」と呼ばれる日本経済停滞の時代を経た2020年代の今では、企業の経営環境も大きく変わっています。図はその社会・経済環境と経営課題の大きな変化に基づく...