本学では、企業連携に力を入れており、経済・経営系の大学として、マーケティングの学びにつながる経済活動を行っている企業とのコラボレーションを進めてきました。

電通「アクティブラーニングこんなのどうだろう研究所」とは、2016年から連携し、「世界初の自己発見」「TVの世界からこんにちは」「考える秘密基地」「達観~人生は自習、そして自由研究」など、ユニークな教育活動を実践してきました。2022年には、電通の現役コピーライター 舘林恵さんによる、本学が所在する群馬県のコピーを大学生・高校生がつくる課外授業「群馬のポテンシャルを魅力にして伝える」を実施しました。

“伝わる”コミュニケーション

授業では、「“伝える”ことよりも“伝わる”ことが重要である」というメッセージがあり、それは広報活動の根幹を考えさせてくれるものでした。端的に読み解けば、作り手が“伝える”ことを目的に作成しても、相手に実際に伝わっていなければ、意味がないという話です。言い換えれば、良いキャッチフレーズをつくったとしても、売上や成果に反映されなければ意味がないということになります。

私は20年来、大学広報に携わっており、「大学広報の目的とは何か」という問いを真摯に考えてきたつもりですが、ようやくその答えが分かりはじめたのは、大学広報を担当し、5年と5クールが過ぎたころからのような気がしています。

その中で感じたことは、広報活動は“恋愛”と似ているということ。恋愛では、自分が相手に好意を持っていることを伝えることは必要ですが、自分のことを知ってもらうことも、とても大切なことです。広報担当になった当初は、やみくもに「好きです」を連発していましたが、5年もフラれ続ければ、反省材料も増え、巧者へと変貌を遂げていくものです。

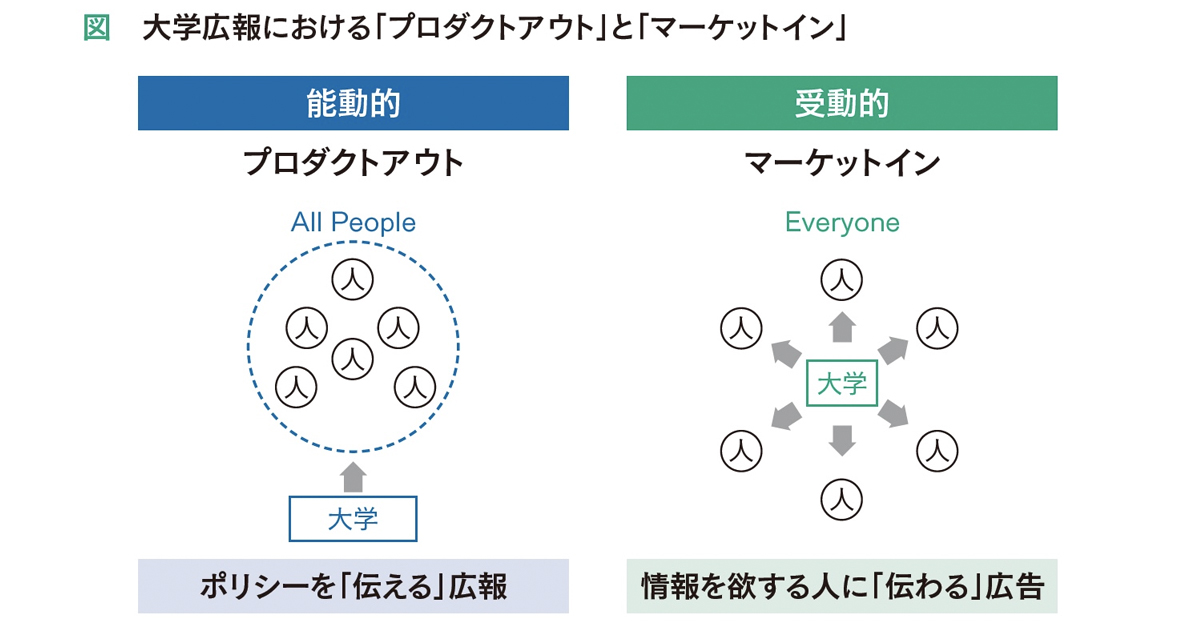

さて、大学広報の目的を、「伝える」と「伝わる」の相関で考察していきたいと思います。前回もお伝えした通り、広報活動は、受け手が知りたいことを正確に伝えるコミュニケーション・マネジメントが重要であり、送り手の満足のために存在しているものではありません。

しかし、そうなると、自分たちの言いたいことは抑え込み、受け手が欲する内容のみを伝えることが広報活動であると錯覚してしまうかもしれません。

“ポリシー”を伝える「広報活動」

商品開発に関するマーケティング戦略には「プロダクトアウト」と「マーケットイン」という考え方があります。この戦略には、プロダクトアウト(企業方針を基準として商品開発をする考え方)から脱却し、マーケットイン(市場に寄り添い消費者が求めているものを提供する)に切りかえるべきだという提言も含まれています。モノづくりの大国“日本”から生まれた、自分たちを戒めるかのような...