企業に対するイメージを形づくる重要な要素のひとつに報道がある。広報担当者なら、企業ブランド向上に貢献するような記事露出を狙いたい。だが実際には、ブランドが毀損されるような批判記事が出ることもある。報道のトーンに影響を与えるような記者との付き合い方とは。

三菱電機や川崎重工業子会社などで品質検査を巡る不正の発覚が相次いでいる。こうした不祥事は批判を含んだ報道を通じ、企業のブランド価値を毀損する。ダメージコントロールの司令塔となる広報としては正念場だろう。一方、平時に前向きな記事で取り上げられる機会が多ければブランドイメージの向上につながる。

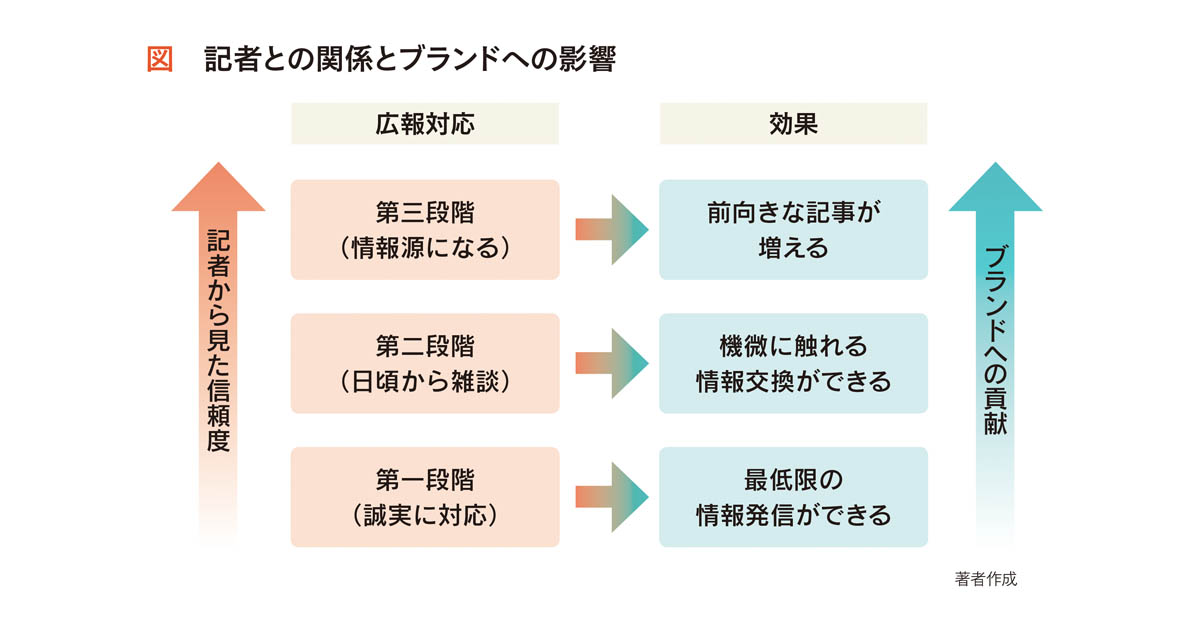

広報と記者の付き合いの深さは、そうした報道のトーンにどう影響するのだろう。記者との関係を ①問い合わせに誠実に答え信頼を得る第一段階 ②雑談を通じ人となりまで理解してもらう第二段階 ③重要な情報源と認識される第三段階──に分けて解説しよう。

誠実に対応し信頼を得る

記者が広報と付き合う上でまず気にするのは、プレスリリースに関する問い合わせなどに誠実に対応してくれるかどうかだ。その際、広報が「嘘や間違ったことを言わないか」を見極めることは記者にとって死活問題になる。

記者にとって広報へのコンファーム(事実確認)は極めて重い意味を持つ。筆者の経験でも、記事を出すかどうか決断する際、最後の判断材料にしたケースは少なくなかった。しかし広報からコメントを得たとしても、それが信用できなければ意味がない。裏返せば、広報が記者に説明や主張を受け入れてもらうには、最低限「この人の言うことなら間違いない」と思わせる必要があるのだ。

これが記者と関係を築く上での第一段階だが、そうした信頼は一朝一夕には得られない。だから、新商品のプレスリリースに関する問い合わせなどであっても、憶測を交えず事実を正確に伝える必要がある。

例えば曖昧な記憶に基づいて答えると、悪気はなくても結果として「嘘」になることがある。記者はこうしたミスに敏感だ。知らないことは「知らない」と答えるか、調べて答え直すべきだろう。話した内容が後で間違っていたと気づいた場合は、急いで訂正する必要がある。訂正さえすれば、「事実を大切にしている」という印象を与え、むしろ信頼感を高めることができるはずだ。

こう書くと筆者が「記者にとって都合のよい広報になれ」と言っているように受け取られそうだが、そういう意味ではない。広報として話せることと話せないことがあるのは当然だし、記者もそれは分かっている。

例えば、企業秘密に触れるような質問を受けたとき、「それは私の口からは言えません(ノーコメント)」などと答えるのは問題ない。