メディア研究などを行っている大学のゼミを訪問するこのコーナー。今回は東京女子大学の橋元良明ゼミです。

橋元良明ゼミのメンバー。

| DATA | |

|---|---|

| 設立 | 2020年 |

| 学生数 | 3年生12人、4年生15人 |

| OB/OGの主な就職先 | ADKアーツ、学研パブリッシング、JR東日本企画、楽天、全日本空輸、青山商事、日本アイ・ビー・エム、特許庁 ほか |

社会で必要とされるコミュニケーション力。関連する領域を横断的に学ぶことができるのが、東京女子大学 心理・コミュニケーション学科だ。

そこで2020年から教鞭を執る橋元良明教授は、東京大学で長年メディアの実証的研究に身を置いていた。近年私たちの生活様式に大きな影響をもたらしたコミュニケーション様式の変化を、データで裏付けながら分析、調査。総務省とは2012年から毎年「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」など大規模な共同研究を実施しており、ゼミでは、こういった橋元教授の過去の調査結果データを自由に参照できるのも特徴だ。

橋元教授のゼミを選んだ理由について学生たちに聞くと、「現代社会において誰もが利用しているインターネットやスマートフォンが、人々にどのような影響を与えているのか興味があった」「今やコミュニケーションツールとしてだけでなく、人々の消費行動に大きく関わっているSNSについて学ぶことができそう」との声が。

学生の身近にある情報ツールに関して、明確なデータをもとにした研究ができるのが魅力のようだ。

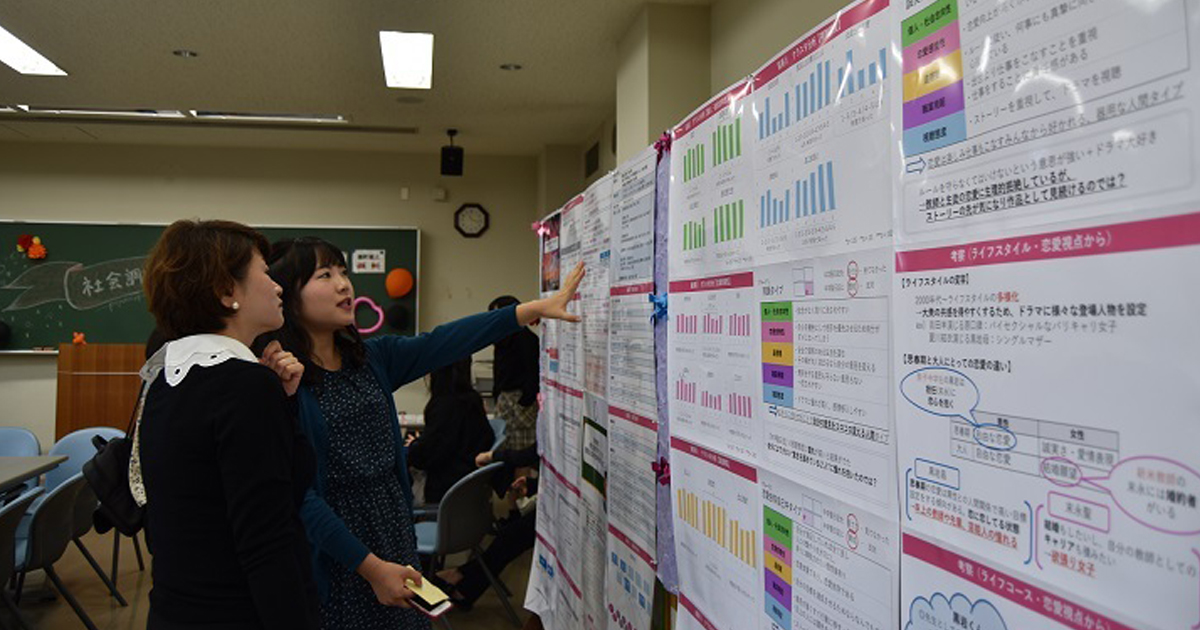

4月からは対面授業も感染対策を十分配慮した上で再開。

データは信頼できるのか?

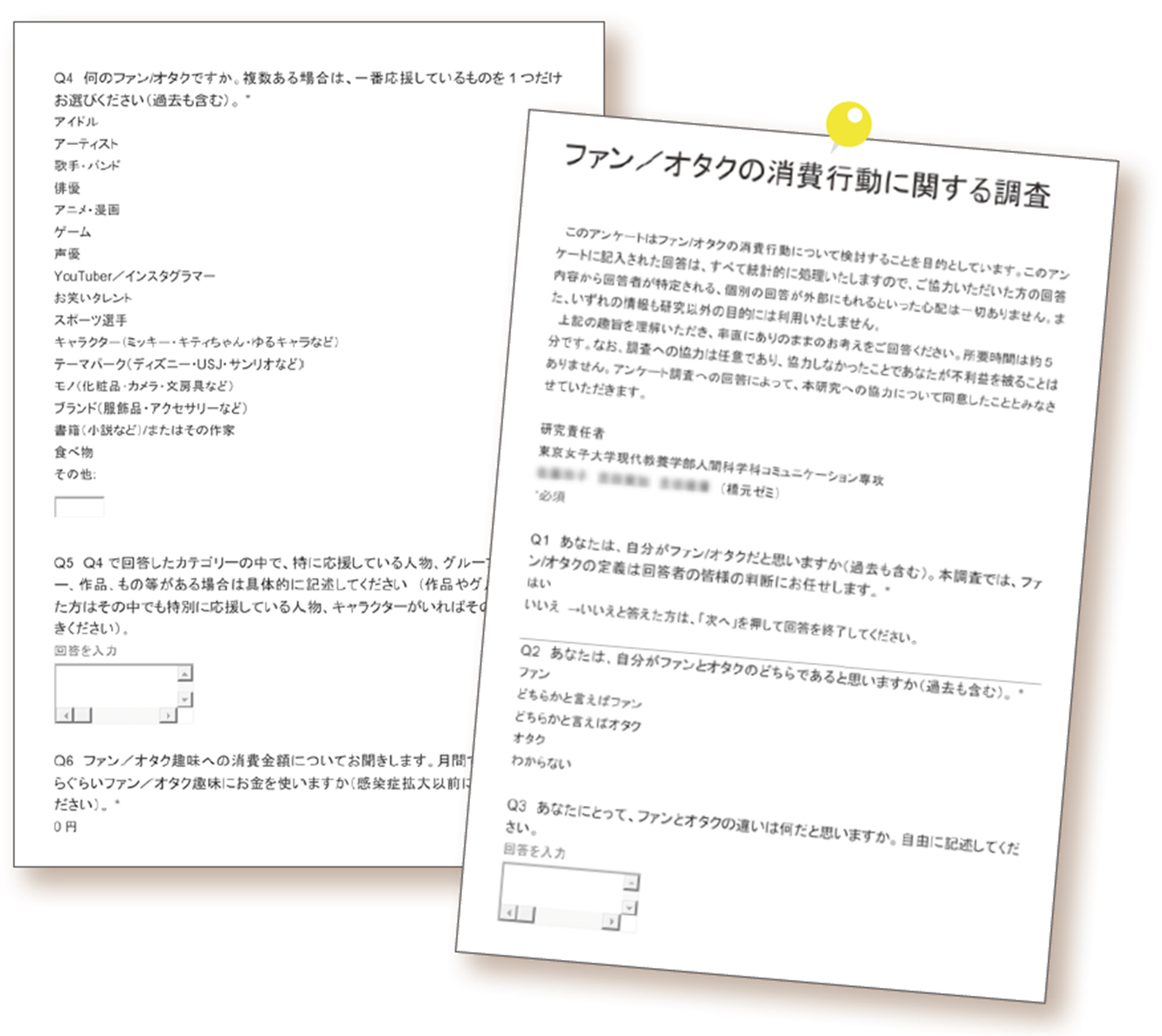

ゼミ活動は、3年生は文献やネットニュースなどの分析、ディスカッション。4年生は、卒業論文執筆を中心に活動。卒論に関しては構想について順次、ディスカッションをし、内容を深化させていく。「コミュニケーション専攻では実証ベースの研究が基本です。夏季休暇前に、調査(質問票調査)の中身を固め、休み明けにかけ、調査をネット上で実施します。基本300以上の回答数が集まるように取り組んでもらいます」。

秋からは分析方法について指導、11月ごろから執筆をスタートする。

「データに振り回されない、データの嘘を見抜くリテラシーを身に付けてもらいたい」。橋元教授はゼミ活動を通して、調査のノウハウだけでなく、データの扱い方、そして社会に数多あるデータの真偽を見分ける目を養ってほしいとしている。

「世の中のデータは意外と信頼のおけるものは一握りです。情報社会の中で、そのリテラシーを獲得することは非常に重要です」と橋元教授は言う。

自発性をもってもらいたい

2020年度はコロナ禍で対面指導が行えない中、夏季休暇中も遠隔ビデオシステムを利用しつつ指導を実施。卒論のテーマとしては『ファン/オタクの種類別に見る消費行動』『女子大生のおしゃれ意識とSNSの使い方』など、身近な疑問に言及したものが多い。

「初年度は、学生たちからコミュニケーションや情報に関する課題感を聞き出し、先行研究なども提示してサポートしましたが、今後は学生たちの自発性を養っていきたい」と橋元教授。

まずは学生たちの興味・関心のあるものから、その中にある問題に意識を向けていく。授業時間外の個別指導にも積極的にあたっていきたいとし、次世代育成に力を入れる。

コロナ禍の情報行動 NTTと共同で17カ国比較調査を実施

現在、NTTとの共同研究で新型コロナに関する17カ国比較調査を実施している橋元教授。

調査はすでに終了しており、コロナ禍で、人々の情報行動、生活上の価値観、交遊実態にどのような影響を及ぼしているのか。そこに地域差、文化差はあるのかなどを分析していく段階だという。

「コロナ禍は、人々の価値観を根本的に変える可能性があります。また、遠隔会議システムや在宅勤務が大幅に増えたように、ICTが目に見えて世の中を大きく動かしつつある。そのような時代に生き、それについて調査し、その動態を数値で裏付けることは研究者として大きな責務と考えています」。

世界中で共有した未曾有の事態。これまでの知見を活かし、これからのコミュニケーションを紐解いていく。

橋元良明(はしもと・よしあき)教授

1978年、東京大学文学部心理学科卒。1982年、同大学院社会学研究科修士課程修了後、日産自動車に入社。広報として活躍。東京大学新聞研究所助手、社会情報研究所助教授、教授、2000年に情報学環教授。2020年3月に退職し、同年4月から現職。