業界ごとに存在する数多くの専門メディア。広報担当者にとっては、メディア対応の登龍門となることも多いでしょう。その編集方針やヒット企画、注力テーマを聞き、関係構築のヒントを探ります。

| 『日刊産業新聞』編集部DATA | |

|---|---|

|

|

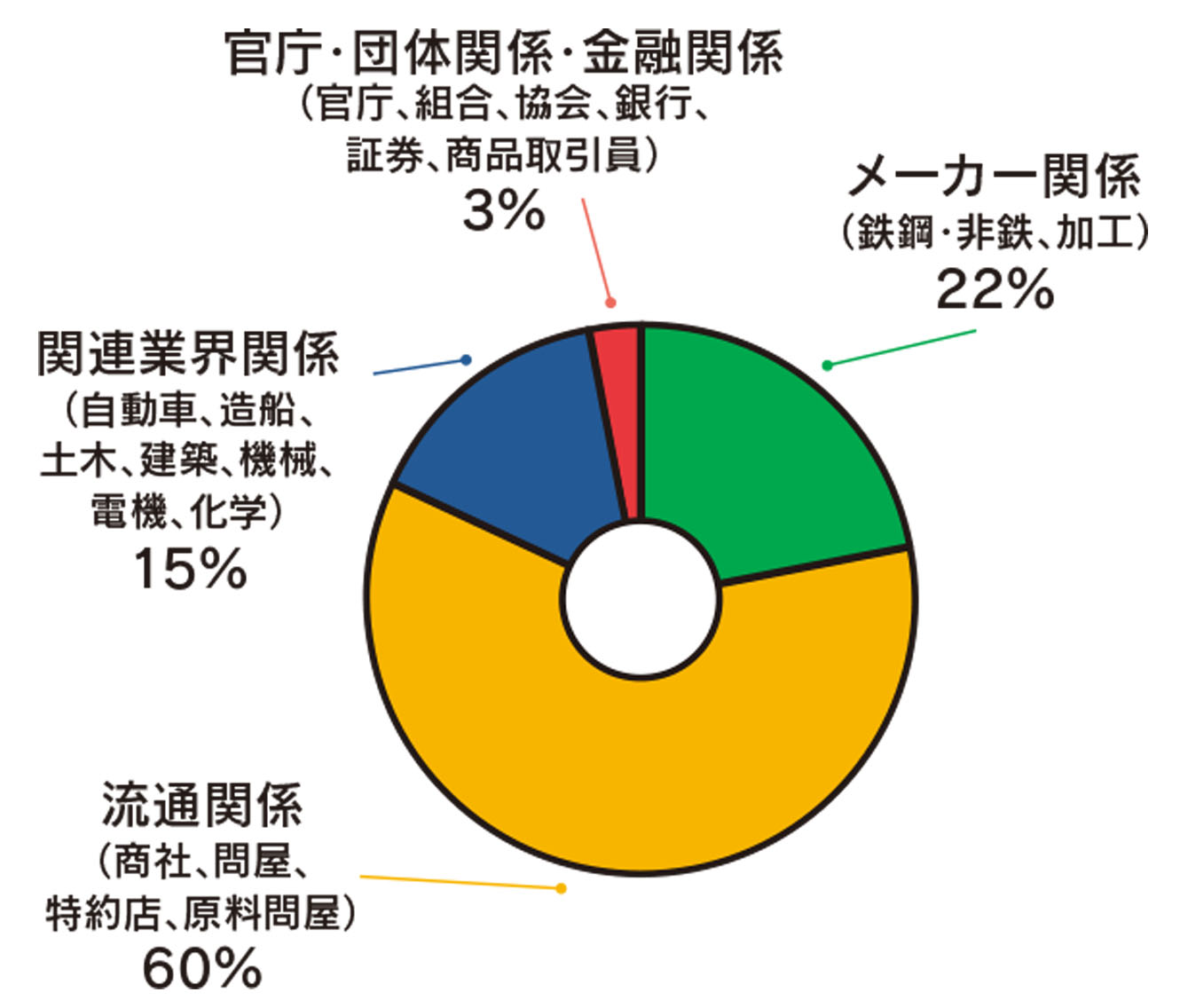

『日刊産業新聞』は、2016年に創刊80周年を迎えた金属業界随一の総合専門紙。国際需給動向や企業活動など幅広い情報を網羅し、鉄鋼・非鉄業界のみならず自動車・機械・造船・建設などの産業にも読者が多い。

2017年秋の発覚以降厳しく報じられたのが、神戸製鋼所の検査データ改ざん問題だ。産業新聞社 取締役編集局長の谷藤真澄氏は、10月三連休の中日に最初の記者会見を行った点を捉え「発表のタイミングが重要。スクープ記事対応などの特別なケースを除けば、休日の情報開示や記者会見は避けるべきです」と強調。

また「ネガティブな情報の断続的な公表は社会や取引先の不信感や不安を煽ります。経営陣による発言の曖昧さがのちの過熱報道を招きました」と発表・会見準備の重要性も指摘する。

専門紙記者として重要な情報をタイムリーに入手するため、「取材対象者や広報担当者との信頼関係を大事にするよう部下に指導しています」という。一般紙などと争う、企業の統合やトップ人事などのスクープ記事は、取材先と利害が反するが「書くタイミングなどには極力配慮している」と語る。

企業トップが紙面に登場する機会が多いのが「新社長登場」などのインタビュー欄。新社長人事が発表されると同時に取材を申し込むそうで、大手企業の新社長で、就任まで1~2カ月の時間がある場合は、人物紹介メインの「新社長の横顔」を発表翌日に掲載。正式取材を経て、4月初旬などの社長就任のタイミングに抱負や経営方針を盛り込んだ「インタビュー」記事を掲載する。原則、記事内容の事前確認はしていない。

BtoBの原材料や素材に関する情報を多く扱うが、例えば角度によって自動車の色が変わって見える「アルミ顔料」や、ネット通販の普及で注目される「宅配ボックス」など消費者に直接関わる商材も紹介する。谷藤氏は、新製品の発表資料では「従来の製品と比較して、どこがどう変わったのかを示すデータが重要」と指摘し、「『世界初』や『世界最高』などの表現を客観的な根拠なしに使うと、情報そのものの信頼性が疑われます」と警鐘を鳴らす。

このほか家族を職場に招いたファミリーデーや工場の竣工式など企業自体のPRにつながるイベントを取り上げることもある …