業界ごとに存在する数多くの専門メディア。広報担当者にとっては、メディア対応の登龍門となることも多いでしょう。その編集方針やヒット企画、注力テーマを聞き、関係構築のヒントを探ります。

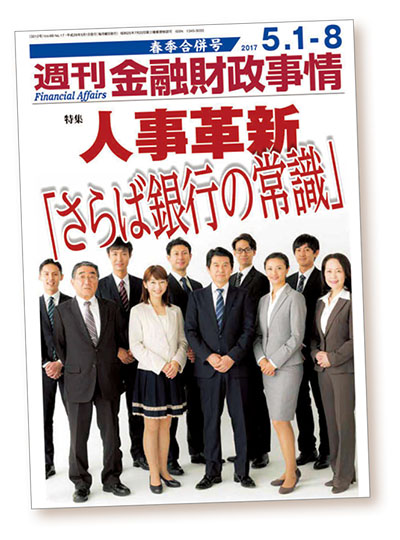

| 『週刊金融財政事情』編集部DATA | |

|---|---|

|

|

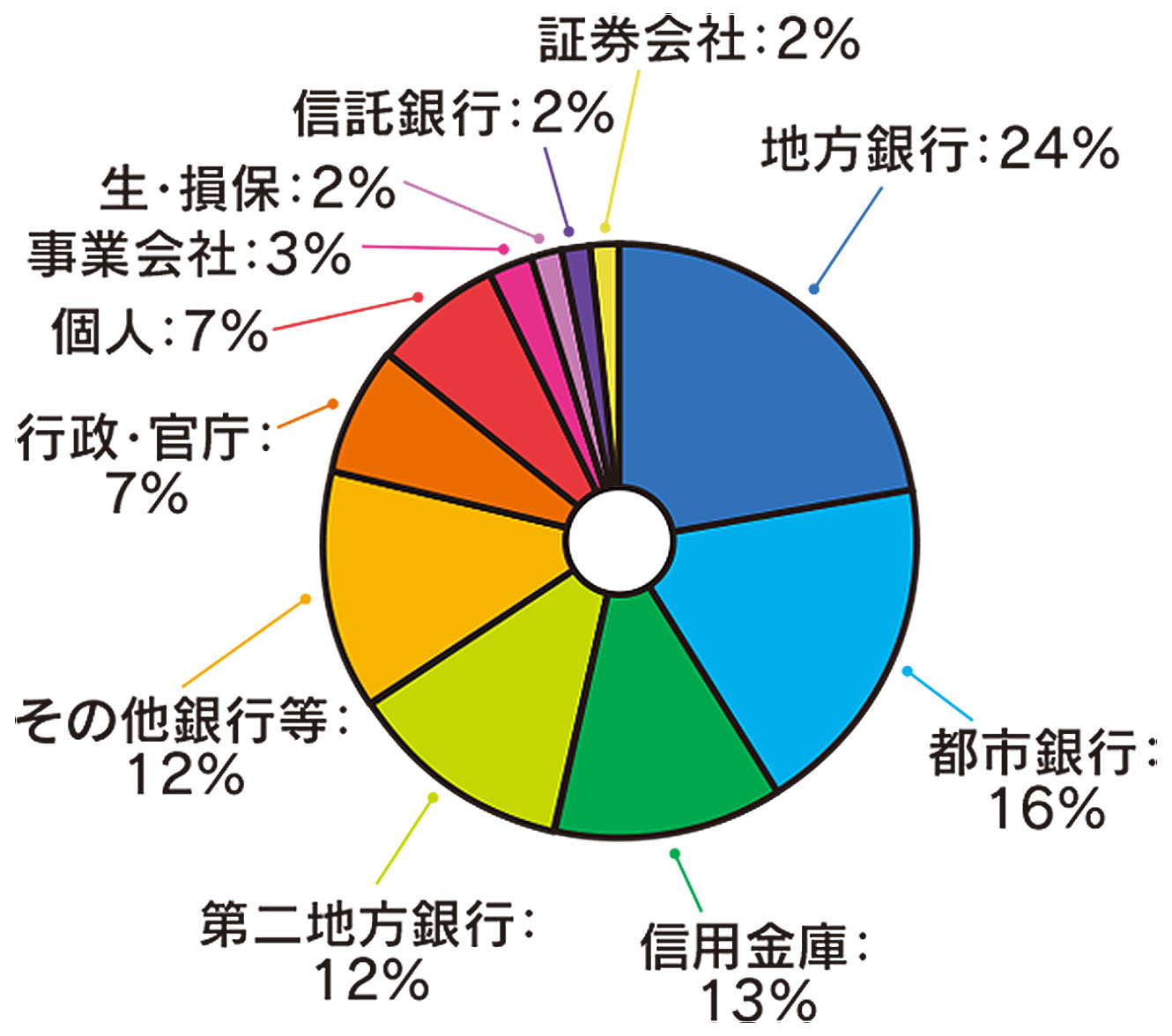

金融(finance)と技術(technology)を融合した「フィンテック(Fintech)」の進展もあり、激変する金融業。その動向を探るのが『週刊金融財政事情』だ。取材先である金融機関の役職員などが読者の中心層を占めている。

金融サービスの多様化を報じた記事の一例として、千葉銀行の古民家事業支援が挙げられる。房総半島の古民家を宿泊施設とする地域再生案件に融資を行った経緯を追う。その後、県内に4万軒以上ある古民家をビジネスシーズとして、「古民家活用チーム」も発足。融資だけでなく、オーナーと事業者のマッチングも図ると伝える。

身近なキャッシュレス決済開発のニュースは、横浜銀行のスマホ決済サービス「はまPay」がある(17年7月24日号)。クレジットカードが不要で、加盟店が顧客の買い物時に同行の口座から即時に代金決済できる。野外イベントでもスマホさえあれば現金もカードも持たず、決済可能だと報じる。

同誌編集長の吉田豊氏は「デイリーなメディアには載らない業界事情を掘り下げた取材記事が売り物です」と語る。「新聞の盲点」欄では、大量広告を打ち、委任状偽造の疑いも語られた過払い金返還司法書士法人が看板を替えて同ビルで再出発したとする問題を金融機関などから取材報道(17年9月25日号)。

営業店の現場の課題を伝える「支店長室のウラオモテ」欄も興味深いコーナーだ。毎号、二人の銀行支店長が匿名対談形式で各店の抱える悩みを話し合う。「働き方改革」を扱う回では行員全員に配布されるようになったタブレットについて、「本音では休日にも使ってもらいたいが、自宅で使うと残業代を払わず仕事をさせていることになりかねない」とリアルに胸の内を語る。

読者からの注目度も高いという同欄だが、取材協力者探しは編集部の人脈にかかっている。「参加する支店長は広報担当者を通さず依頼し、1回3~4時間程度かけて語ってもらう。実際に誌面に掲載する内容は精選しています」という。相互の信頼関係があってこそ成立する欄だ ...