2014年に改築120周年を迎えた愛媛県松山市の道後温泉本館。「温泉×アート」という新たな取り組みを、仕掛け人のひとりである松波雄大さんが紹介します。

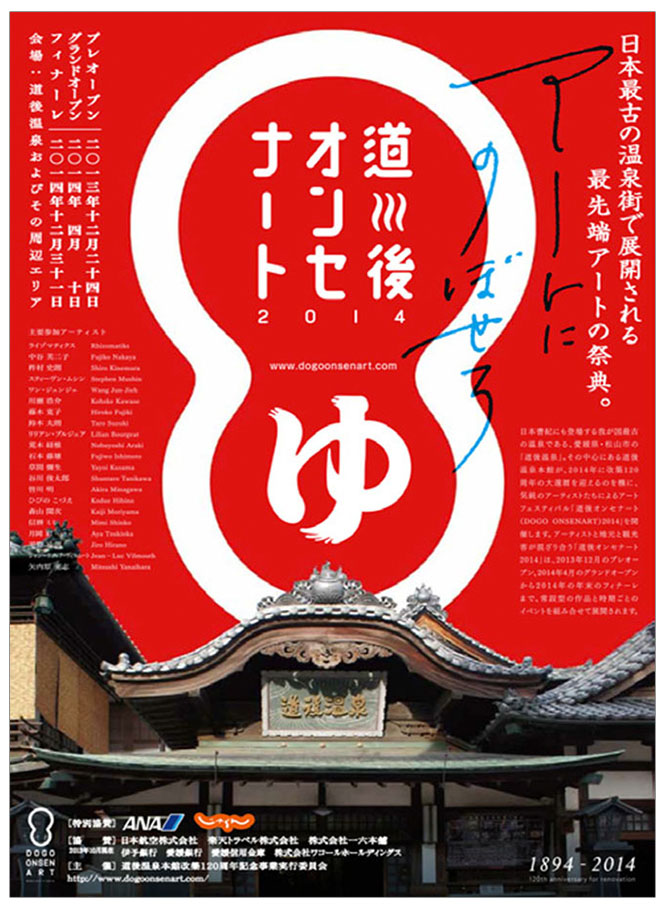

「道後オンセナート2014」のポスター。ブランディングコンセプトは「アートにのぼせろ」。

私の住んでいる愛媛県松山市。実際に訪れたことがない人でも、日本最古の温泉といわれている「道後温泉」の名は聞いたことがあるでしょう。今回の連載では、「温泉×アート」という取り組みで、道後温泉の観光人口を増やすに至った経緯とその取り組みを紹介します。

減少する松山市の観光人口

松山市では就業者のうち約70%の人が観光やサービス業に携わっており、観光業が大きな産業となっています。過去20年で比較すると、広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ「瀬戸内しまなみ海道」が開通した1999年には約609万8000人と観光人口が急激に伸びましたが、それからは急激に下降し、500万人前後に。NHKドラマ『坂の上の雲』のブームで2010年に約588万4000人と急増しましたが、そのあとはやや減少したまま推移していました。

松山市の観光人口と道後温泉の宿泊者数はほぼ連動しており、道後が松山市の観光の中核を担っています。年間100万人にまで落ち込んでいた宿泊者数は1999年に年間120万人を超えました。その後は反動で急落し、2009年には80万人を下回ります。

昭和の時代には団体旅行が主流だった道後温泉ですが、2000年代以降、高速道路の整備やパックツアーの多様化、格安航空会社の運行などで移動手段のコストが下がったこと、働き方の変化などによって、個人旅行のニーズが増加しました。別府、黒川、湯布院など個人旅行にきめ細かに対応した温泉地が近県に現れ、道後の求心力は営業・PRの面でも弱体化していったのです。時代の変化に対応できていないことが地元でも課題となっていました。

そのような流れの中で、地域に大きな資本が参入し、建物の老朽化、耐震問題といった課題が浮かび上がりました。廃業や倒産に追い込まれるホテルや旅館もあり、経済面も取り巻く環境も過渡期にきていました。しかし、危機感を肌で感じている人とそうではない人とで意識の違いがあり、道後全体の意見がなかなかまとまらない状況にあったのです …