不祥事後の再出発でやること

昨年、日本大学ではアメリカンフットボール部の違法薬物事件が発覚し、計11人が逮捕・書類送検され同部は廃部になった。学長と副学長は辞任。こうした不祥事後に行われた入試で、志願者数(一般選抜)は前年度比76.9%で、2万人以上減ったという。

ウェブリスク24時

ブログや掲示板、ソーシャルメディアを起点とする炎上やトラブルへの対応について事例から学びます。

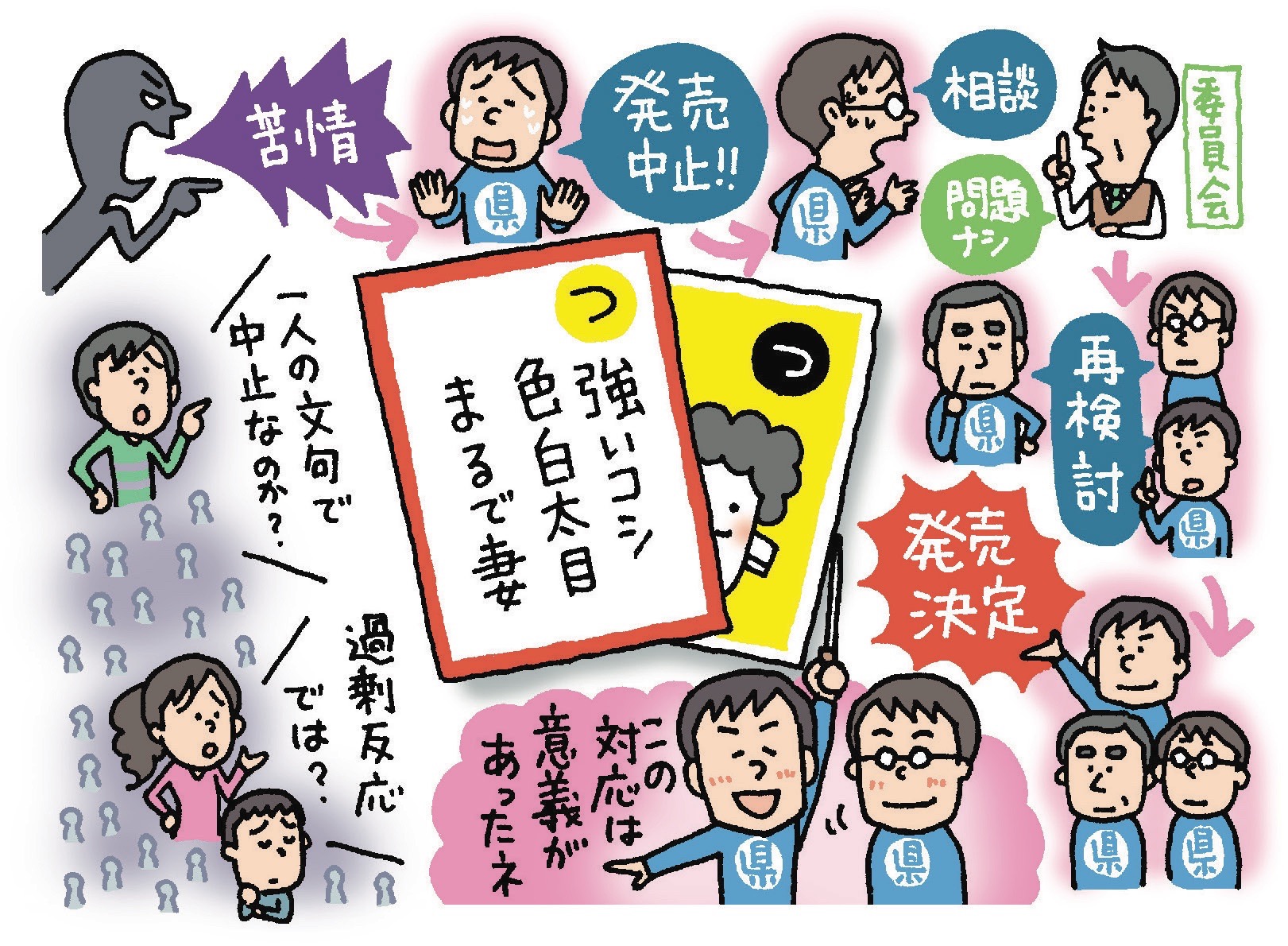

「クレームで中止」が生むリスク

香川県は作品を公募・選出して販売する「うどんかるた」の句に不適切なものがあると指摘を受けて販売を中止した。しかし、再検討ののち、内容を変更せず発売した。

「うどんかるた」は香川県が読み札を全国から募集し制作・販売するもので、2015年12月、県職員や有識者による選定委員会が約2900点の応募作品から46作品を選んで公表したところ、県に「良いイメージで受け取らない人もいるのでは」と電話で指摘があったのだという。これを受けて県は発売直前に発売中止を発表した。問題になったのは、「強いコシ 色白太目 まるで妻」の1句だけ、しかも「苦情」はわずか1件だった。

これを受けてネット上では、「過剰反応では?」「一人の文句で中止なのか」などと対応を疑問視する声が目立った。

かるた販売の再検討を県に依頼された選定委員会は「悪意はない」という句の作者の意図を確認。それを尊重すべきで読み札の差し替えは必要なしと判断して発売を決めた。県は記者会見で「様々なご意見に耳を傾けるため慎重を期して再検討した。意義はあったと思う」というコメントを出している。

実はこの事件の2カ月前、香川県では県産米イメージガール募集のチラシやポスターに「色白でスタイルの良い方募集」と記載し、不適切との指摘を受け募集を撤回していた。この経緯が少なからず影響していたのは確かだ。

別の企画で再び指摘を受けたとき、組織内でどんな反応が起きるのかは想像に難くない。しかし、発売中止の理由がわずか1件の「疑問」であることを考えれば、その対応は大げさすぎると言えるだろう。

クレームに対して過度な配慮を見せれば、2つのリスクを生むことに配慮しなければならない。

ひとつは、クレームが効果的だと見られてさらなるクレームを生み、その都度対応を余儀なくされるリスク。これは自分たちだけでなく他の組織にも影響が出る。

そしてもうひとつは、話題づくりのために過剰反応をしていると見られるもので、これはソーシャルメディアならではの新たなリスクだ。つまり、わずか1件の、しかも問い合わせのような指摘で発売中止を決めるのはどう見ても異常で「単に話題にしたかっただけ」「そもそも指摘自体もつくり話のようで疑わしい」といったように、組織の信頼性を疑問視されるリスクである。

実際、発売時には話題性も高まって売れ行き好調との報道が出た。今回の判断にそうした狙いがあったとは言わないが、今後、過剰と見られる対応には、別の狙いを疑われるリスクがあることを踏まえることだ。様々な意見に耳を傾けるのは良いが、指摘があった時点で審査過程や判断基準を明解にしつつ妥当な判断であることを伝えられないのは組織運営として危うい。

ビーンスター 代表取締役 鶴野充茂(つるの・みつしげ)国連機関、ソニーなどでPRを経験し独立。日本パブリックリレーションズ協会理事。中小企業から国会まで幅広くPRとソーシャルメディア活用の仕組みづくりに取り組む。著書は『エライ人の失敗と人気の動画で学ぶ頭のいい伝え方』(日経BP社)ほか30万部超のベストセラー『頭のいい説明「すぐできる」コツ』(三笠書房)など多数。公式サイトは http://tsuruno.net |