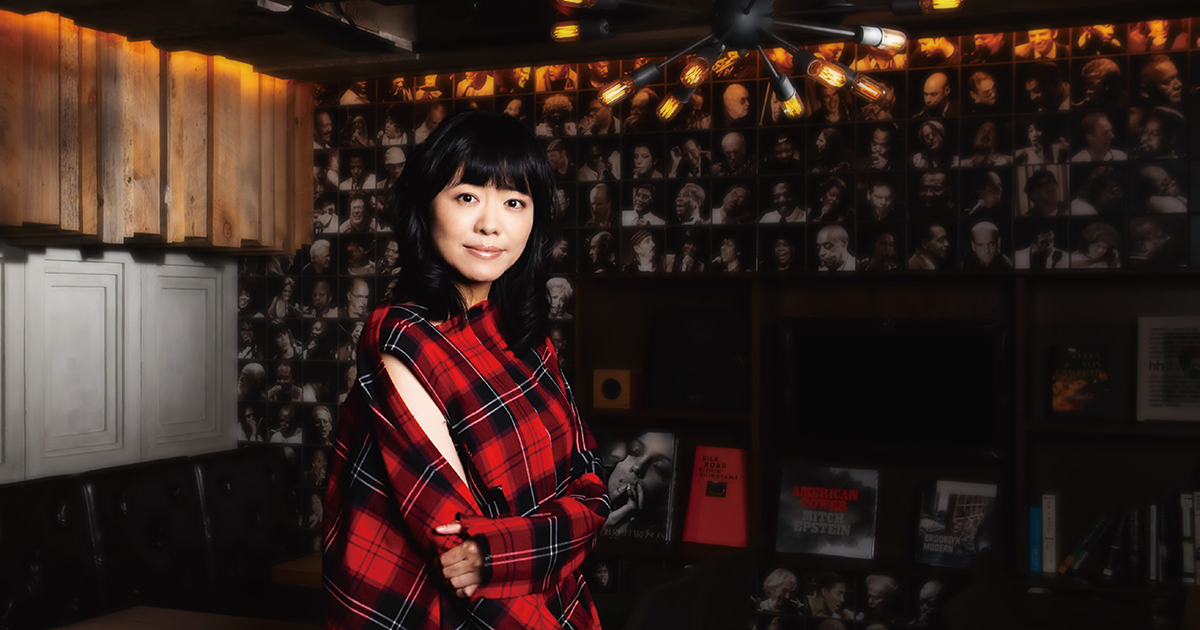

東洋大学国際観光学部の教授で観光行動の分析が専門の古屋秀樹さん。インバウンドが復活の兆しを見せている今、オーバーツーリズムなどの課題も浮き彫りになっている。観光業界が取り組むPRやマーケティングの現状と課題、そして未来について古屋さんに話を聞いた。

観光振興に不可欠なデータ分析とマーケティングロジカルなアプローチで、日本の魅力を世界へ発信

街づくりに不可欠「観光行動分析」とは何か?

東洋大学国際観光学部で約20年前から教鞭を執る古屋秀樹さん。授業では地域の観光振興をテーマに、マーケティング分析やコンサルティングについて教えている。車が好きで学生の頃は交通関係に興味があったという古屋さんは、大学の指導教員から観光地の交通問題について取り組んでみないかと誘われたことがきっかけで、研究の道に入り、今日に至る。

専門領域の「観光行動分析」は、旅行者の行動に関するデータを分析するもので、データ収集には、GPS、携帯基地局通信履歴などのセンシングによる取得や、SNSなどへの投稿情報、対象者へのアンケートなどの方法がある。収集したデータの活用例には、マーケティングや観光プロモーション、ガイド、交通政策、防災対策が挙げられる。

「例えば、高速道路をつくることになったとして、まず必要なのは需要の予測が必要です。なぜなら需要予測は価格をはじめとするサービス体系の設計に欠かせないものだからです。加えて、その需要予測に際しては代替となりうる他の交通手段との比較も必要です。具体的には目的地までの所要時間や料金、乗り換え回数など、自動車と例えば鉄道を比較した数字をはじき出し、それに対して人はどういう価値を置くのかを考察するもので、そこから、利用割合や交通量を求め、道路設計や料金設定などを行います」(古屋さん)。

地域や街づくりには、このようなデータ分析を元にした緻密な計画が不可欠なのだ。最近では情報技術の発達により、これまでよりも容易にデータ取得・分析が可能になったことが、長年研究をしてきて印象深い出来事だと古屋さんは話す。

オーバーツーリズム対策、DX…持続可能な観光に必要なこと

現在、古屋さんが注力しているテーマのひとつに「オーバーツーリズム」がある。これは、観光地にキャパシティ以上の観光客が押し寄せることで引き起こされる様々な問題のこと。例えば、イタリアの有名観光都市ベネチアは、街全体があたかもテーマパークと化してしまい、物価高騰や生活環境悪化等を招き、住民が街から離れて移住を余儀なくされる事態となってしまった。この問題を解決し、持続可能な観光の在り方を示すべく、古屋さんは今、研究を重ねている。

「この問題の難しさは、観光客を短絡的に悪者にできないという点です。同様の現象が起きていても、観光客と住民の生活がうまく共存できている地域もあるんです。データを収集・分析してわかったのは、住民が観光客を地域の“誇り”として歓迎しているケースがあり、観光地として成功しているということです。地元が観光地として有名だという『シビックプライド』を住民が認識できること。これも重要なのだと思います」。

最近の旅行スタイルのトレンドのひとつに、SNSの情報を元に観光先を決めて訪れる旅行者が増えていることが挙げられる。一般の個人が投稿した、自然や歴史的建造物などの写真に載せた思いや熱がストーリーとして伝わり、見る人の共感を高め、同じ体験をしたい=その土地に行ってみたいという思いが生まれる。そこから憧れや愛着の湧く旅となるようなストーリーテリングがその地域にあるかどうかが、観光業の今後を左右する重要な要素になるといい、より個人の価値観にコミットするPRやマーケティング施策が大事なのではないかと古屋さんは話す。