メディア環境、市場環境が変化を続けるなか、生活者とブランドの接点をつくり、さらにその関係性を深めていくマーケティングやコミュニケーションの仕事の難易度はますます高まるばかりです。そうした環境のなか、常に存在感を発揮する企業でマーケティング戦略をリードするトップランナーは、戦略と課題をどのように考えているのでしょうか。大手広告主の51社の広告・マーケティング部長に聞きました。

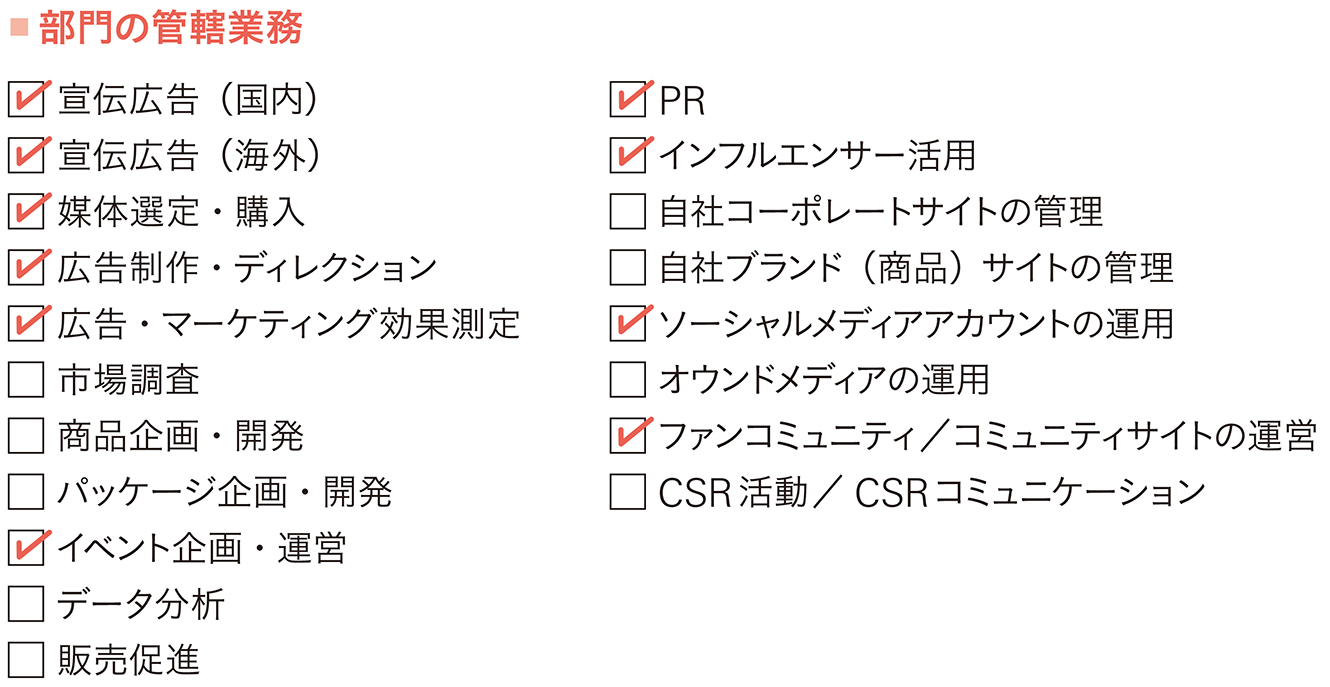

31 日清オイリオグループ

宣伝広告部

部長

鈴木 裕也

1993年入社。神戸営業所、RS営業部、札幌支店等を経て、2008年より宣伝広告業務を担当。2023年より現職。

● 所属人数:5名

● 平均所属年数:5年

今年度のマーケティングの戦略の方針

ビジョン2030で掲げた目指す姿に向けて、ともに共有価値を創造する、「すべてのお客さま」とのブランドエンゲージメントを、コミュニケーション施策の推進を通じて高めること。

部門の運営上で抱えている課題

● その他(常に生活者エンゲージメント強化を目指し、日々進化するコミュニケーション手法へ対応すること)

今年度注力したい施策・領域

● 企業・プロダクトのブランド価値を向上させること

● メディアの効率的なプランニング・バイイング

● データの利活用

現在、注目している生活者の意識や行動にかかわる潮流・トレンド

厳しい生活環境が続くなか、生活者の行動判断において「無駄なく、失敗しないための選択」が志向され、「自分にとって身近で共感出来るヒトの意見」を、SNS、動画配信やレコメンド欄等から探り、それを拠り所とする傾向が一層強くなったと感じる。

昨今注目の広告・マーケティング手法や技術

● NFT

● データクリーンルーム

● DOOH

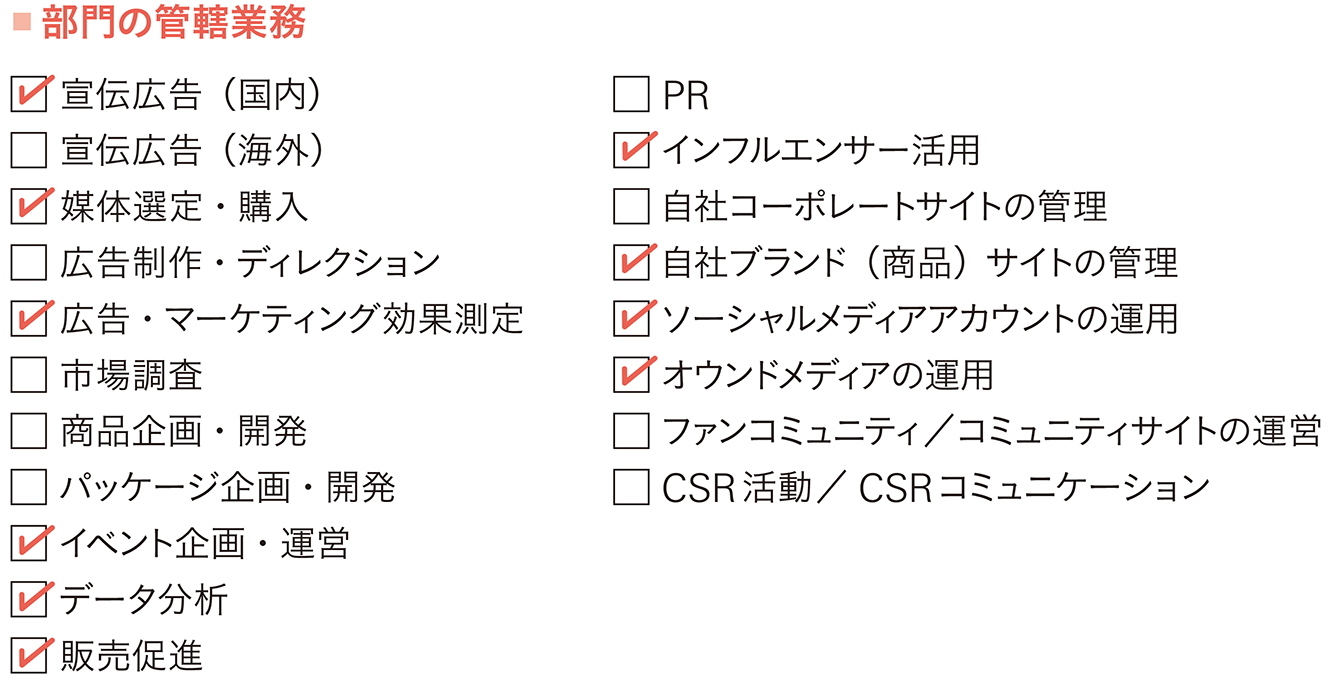

32 日本コカ・コーラ

ジャパン&サウスコリアオペレーティングユニット

マーケティング本部

IMX事業本部

エンドトゥエンドエクスペリエンス部

部長

伊勢本 真也

2011年入社。炭酸カテゴリー、お茶カテゴリー、コーヒーカテゴリー等の消費者コミュニケーションの開発、カテゴリー横断でのテレビメディアバイイングを担当。2021年より現職。

● 所属人数:無回答

● 平均所属年数:無回答

今年度のマーケティングの戦略の方針

最新テクノロジーやマーケティングデータの活用を通じて、ATLからBTLまですべてのタッチポイントにおいて価値のある消費者体験を創出し、ブランド価値の向上および購買行動の促進につなげていく。

部門の運営上で抱えている課題

無回答

今年度注力したい施策・領域

● 企業・プロダクトのブランド価値を向上させること

● 新規見込み客の発掘・獲得

● データの利活用

現在、注目している生活者の意識や行動にかかわる潮流・トレンド

Generative AI。AI技術がもたらす消費者意識、行動の変化とそれに伴うマーケティング手法の進化。

昨今注目の広告・マーケティング手法や技術

● AI技術

● リテールメディア

● インフルエンサーマーケティング

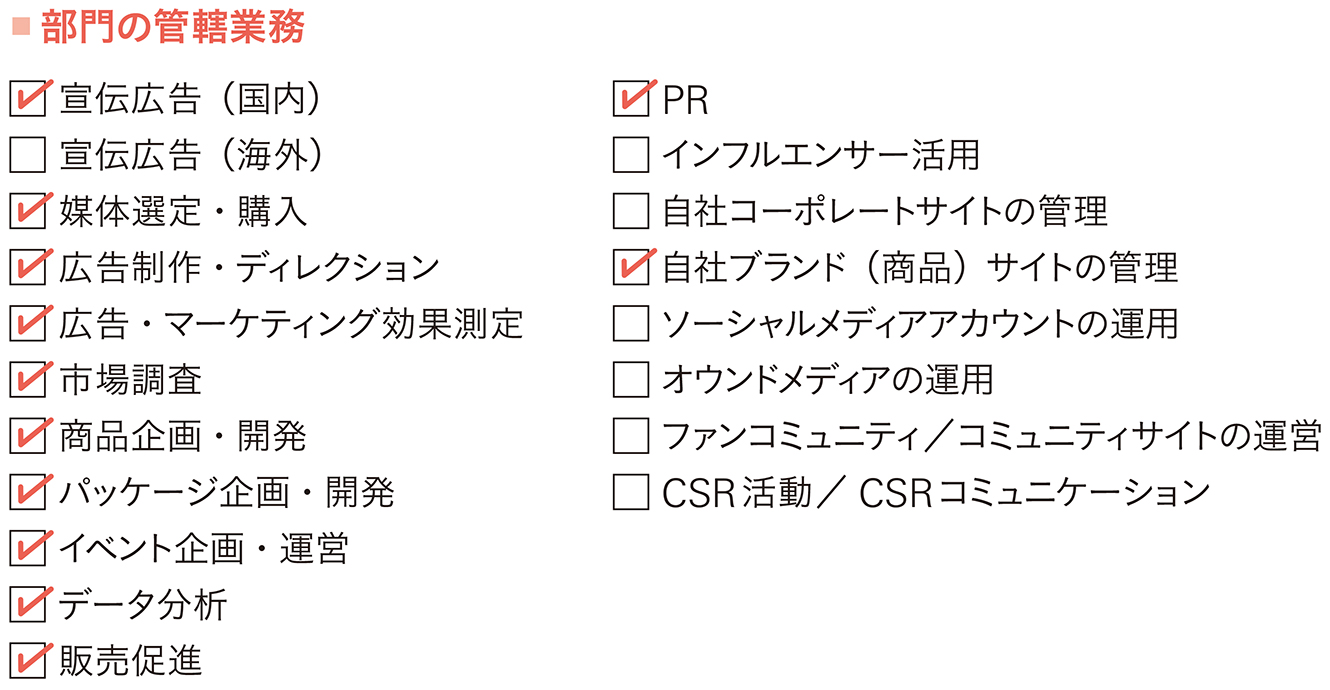

33 日本たばこ産業

Product & Brand Division

Head of Product & Brand

岩瀬 健太郎

1997年入社、2年間の営業経験を経てマーケティング部門へ。2012年JTI(スイス)へ異動、ブランド担当、中東欧担当を歴任。2017年帰国、事業企画室Finance担当部長を経て2021年より現職。

● 所属人数:50名

● 平均所属年数:3年

今年度のマーケティングの戦略の方針

JTでは今年、“心の豊かさを、もっと。”をGroup Purposeとして設定した。国内外のグループ会社を含む全従業員はこのパーパスに基づき一貫性のある活動をしていく。マーケティングでも顧客中心の考え方のもと、グローバル一丸となりお客さまの心の豊かさにつながる体験をより多くお届けしていく。

部門の運営上で抱えている課題

● 実施したいことを実現するための人手が足りない

● 取り組みの成果を評価する指標がない、あるいは不明確

今年度注力したい施策・領域

● 企業・プロダクトのブランド価値を向上させること

● 継続的な購買の促進(リテンション、リピーター獲得施策)、既存顧客への対応

● マーケティング投資のROIの可視化

現在、注目している生活者の意識や行動にかかわる潮流・トレンド

2023年に入り、世の中の空気感もPost-Covid仕様へと移り変わったように感じる。コロナ禍の中で流行ったサービス・商品がPost-Covidでも定着するのか、またPre-Covidの世界で人々の心を捉えたものがそのまま復権を果たすのか、何らかの変化を加えて再登場するのかなどに注目している。

昨今注目の広告・マーケティング手法や技術

● AI技術

● リテールメディア

● コミュニティマーケティング

34 日本電気

コーポレートブランディング部

シニアディレクター

角谷 貴士

2020年NEC中途入社。コーポレートデザイン本部長代理を経て、2022年4月より新設のコーポレートブランディング部シニアディレクター。

● 所属人数:58名

● 平均所属年数:1年

今年度のマーケティングの戦略の方針

ブランド像を描き、一貫性と独自性のあるブランディング及びメッセージング活動を通じて、ステークホルダーとともに「未来の共感」を創る。2025中期経営計画折り返しの年であり、ITサービスと社会インフラ事業領域においてデジタルの力で顧客の経営アジェンダを解決していく。

部門の運営上で抱えている課題

● 実施したいことを実現するための予算が足りない

● 取り組みの成果を評価する指標がない、あるいは不明確

● 経営層や他部門から、取り組みに対する理解が得づらい

今年度注力したい施策・領域

● 企業・プロダクトのブランド価値を向上させること

● 商品開発部門(事業部門)との連携

● クリエイティブ力の向上

現在、注目している生活者の意識や行動にかかわる潮流・トレンド

大きな転換期を超え社会が未来へ力強く進み始めた今、世の中を変えるような仕掛け・仕組みをソートリーダーシップ活動として提言・発信することが重要。技術が社会実装されるまでに起こりうる技術以外のさまざまなハードルを、理解者や賛同者を広げながらオープンな共創と信頼できる技術で解決していく。