人々が「共感」を覚える内容は、時代とともに移り変わっていくもの。だからこそ、万人に共感されることが求められる「公共広告」の制作は、ハードルが高いと言えるだろう。50年にわたり社会に向けたメッセージを発信してきたACジャパンの取り組みについて、常務理事の佐藤隆之氏に話を聞いた。

景気上昇の陰で現れはじめた社会のひずみを考えるきっかけに

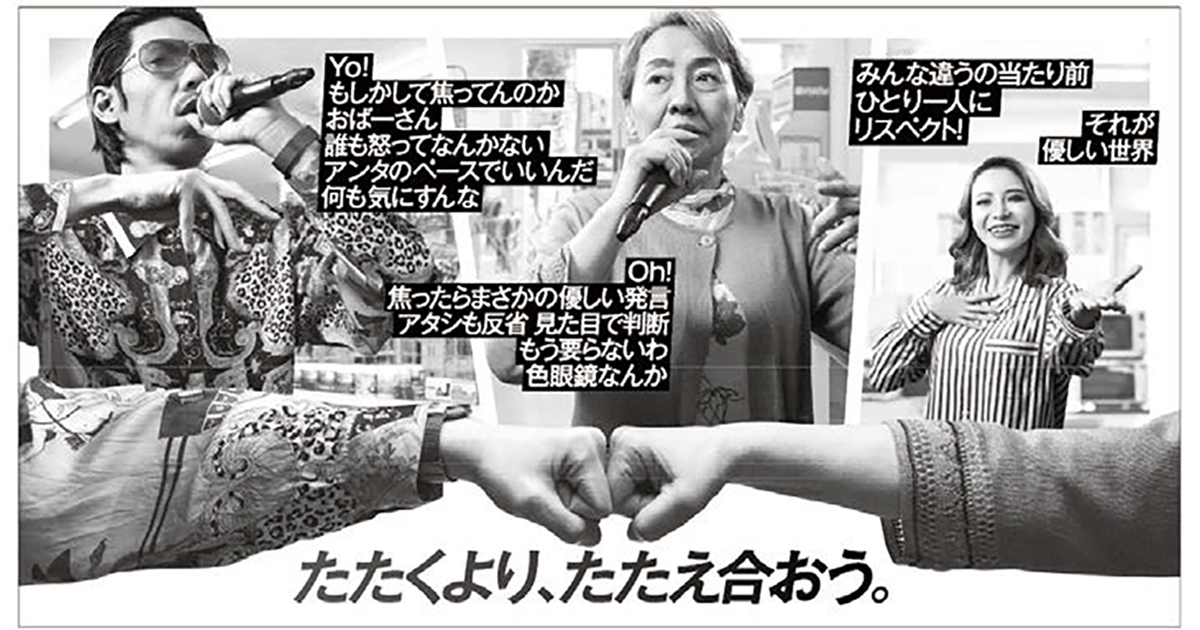

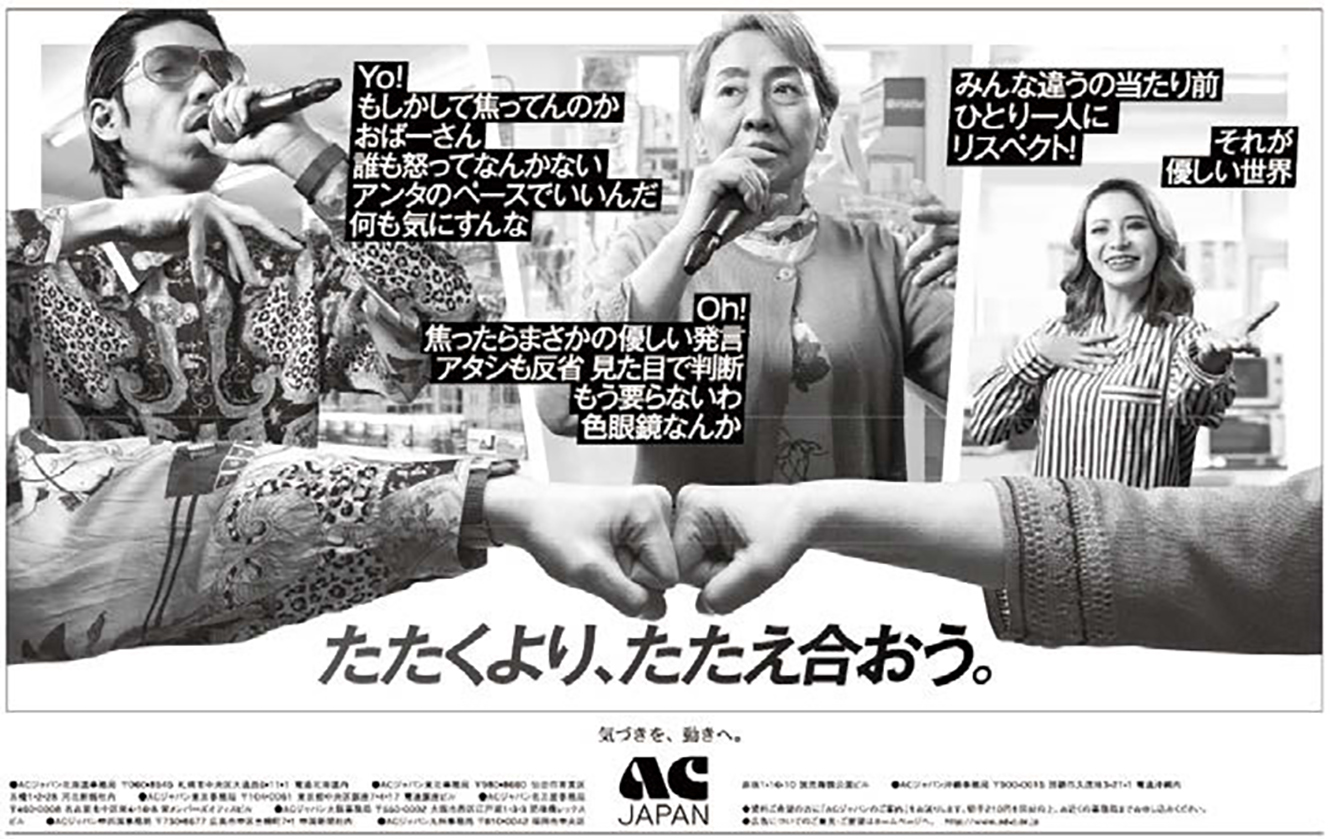

コンビニのレジで支払いに手間取る高齢の女性。後ろにやってきた強面の男性がイラ立っているかと思いきや、思いやりにあふれたリリックを繰り出し、ラップバトルが始まる。“たたくより、たたえ合おう”とこぶしを突き合わせる二人。

2022年7月よりテレビCMの放映を開始したACジャパンの「寛容ラップ」は、相手を尊重することの大切さや、そこから生まれる交流を描き、ラッパーの呂布カルマ氏らによる“ディスらないラップバトル”が話題となった。ACジャパンの活動は、1971年からスタート。提唱者は、当時のサントリーの社長である佐治敬三氏だ。佐治氏は『アメリカAC(The Advertising Council/広告協議会)』の活動を知り、日本での設立を実現したいと考えたのだという。景気上昇の陰で現れはじめた社会のひずみである「環境汚染」「公共マナーの悪化」「人間関係の希薄化」などに光をあて、みんなで考えるきっかけをつくりたい。そんな佐治氏の思いが、多くの企業でお金を出し合い、世の中のためになるメッセージを発信しよう、という呼びかけへとつながったのだという。

寛容ラップ 新聞広告

テーマ:不寛容な時代~現代社会の公共マナーとは

広告会社:東急エージェンシー

関西支社テレビCMでは、様々な聴覚障がい者への情報保障として、手話と字幕の両方を入れる取り組みをしている。

そうして設立された関西公共広告機構は、1974年に「社団法人公共広告機構」として全国組織となり、2009年には「ACジャパン」へ名称を変更。さらに2011年からは、公益社団法人としての活動をスタートさせている。

3000人の生活者調査をもとに時代にふさわしいテーマを設定

過去には、「教育(想像力)」をテーマにした「IMAGINATION/WHALE(2001~2002年度)」でアジア太平洋広告祭のグランプリをはじめとする国際広告賞を受賞するなど、クリエイティブ史に残る広告も輩出してきたACジャパン。

それでは、ACジャパンではその時々のコミュニケーションのテーマやクリエイティブの方針をどのように決めているのだろうか。常務理事の佐藤隆之氏は次のように述べる。

「これまで、ACジャパンでは“公共マナー”、“環境問題”...