花道みささぎ流の家元・片桐功敦氏。東日本大震災後の福島に移住し作品をつくるなど、花を通して社会に向き合う片桐氏が考える、「伝えること」とは。そして、広告やメディアのあり方について思うことを聞いた。

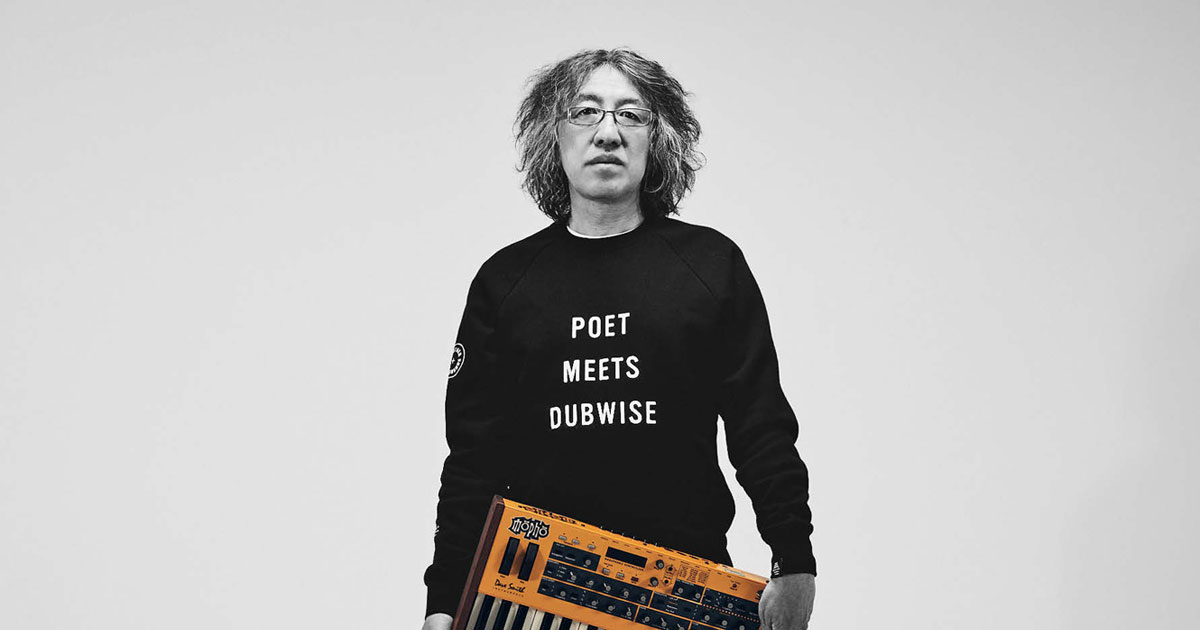

片桐功敦(かたぎり・あつのぶ)さん

花道みささぎ流家元。1973年大阪生まれ。制作スタイルは伝統のいけばなから現代美術的なアプローチまで幅広く、異分野の作家とのコラボレーションなど多岐にわたり精力的に活動を続けている。出版に写真集『Sacrifice──未来に捧ぐ、再生のいけばな』(青幻舎 2015)などがある。個展も多数におよび、近年の展覧会にヴァンクリーフ&アーペルとコラボレーションした「LIGHT OF FLOWERS ハナの光」(代官山T-SITE GARDEN GALLERY 2021)、国際写真展「KYOTO GRAPHIE」(二条城 2021)他。

Photo/Masatomo Moriyama

花を「メディア」ととらえ 社会課題にも向き合う

大阪を拠点に活動する華道家の片桐功敦氏。花道みささぎ流の3代目を24歳で襲名した片桐氏は、作品の制作に加え、展覧会での展示や教室での指導、ワークショップ開催と精力的に活動している。

「花という“生きているもの”に対して、観る人の心が動かされる。これが、華道が他のジャンルの芸術と異なる点ではないかと思います」と話す片桐氏。

そんな生命の躍動の瞬間を切り取って作品にするには、併せて「言語化」も必要なのではないかと考え、「見せる」だけでなく「伝える」ことにもこだわりを持ってクリエイティビティを発揮している。

「花に限ったことではありませんが、作品の第一印象が作家の解説を読むことでより深く理解できる、作品に対する親近感を強められることってありますよね。逆に、自身の印象と作家の思いにギャップがあった時は、鑑賞者に違った見方、つまり新たな価値観がその人の中に芽生えると思うんです。言葉が持つ「チカラ」によって作品の魅力、花の生命力を作品とあわせて伝えていきたいと常に考えています」。

試みのひとつとして、2011年には初のフォトエッセイ集『シゼンのカケラ』を出版。花々に対する尊敬と慈しみの思いが綴られている。

「花の命は短く、咲いてから1週間もすれば枯れてしまう儚いもの。満開で咲いている様子を見て、ただ美しいと満足するのではなく、そこには命があるのだということを、きちんと伝えたいと考えています。それは華道を始めてから一貫して心がけていることです」と片桐氏。

2013年には、東日本大震災で被害を受けた福島県南相馬市に1年間移住し、被災地に身を置いて創作活動を実施。当時の様子を次のように語る。

「震災から2年経っても復興が進まない被災地。特に南相馬市は悲惨な状況でした。人々が暮らしていた場所は、雑草が茂り、動物に荒らされてしまった。そんな場所の近くで、僕はずっと花を生けていました」。

現地で暮らして感じたことを、花を通してひたすら表現し続けた1年間。2015年にはそこで生まれた作品を収めた写真集『Sacrifice』を出版。災害の爪痕が生々しく残る景色に、思い思いに生けた花々の作品約90点が収められている。

「桜が...