企業主導で発信できる「オウンドメディア」。自社のタイミングで情報を掲載できる重要な広報接点だ。だが、読まれるコンテンツを継続して発信していくには、その体制づくりが欠かせない。記者にも「刺さる」情報を発信できるオウンドメディアを運用するには、どのような人材が必要なのか。

コロナ禍が始まって以降、企業がオウンドメディアを立ち上げる動きが加速している。筆者が講師を務めた宣伝会議の「編集・ライター養成講座」でも、オウンドメディアを担当することになった方の受講が増えていると聞く。筆者自身も相談を受ける機会が増えたので、今回は編集部を立ち上げる際のポイントについて解説したい。

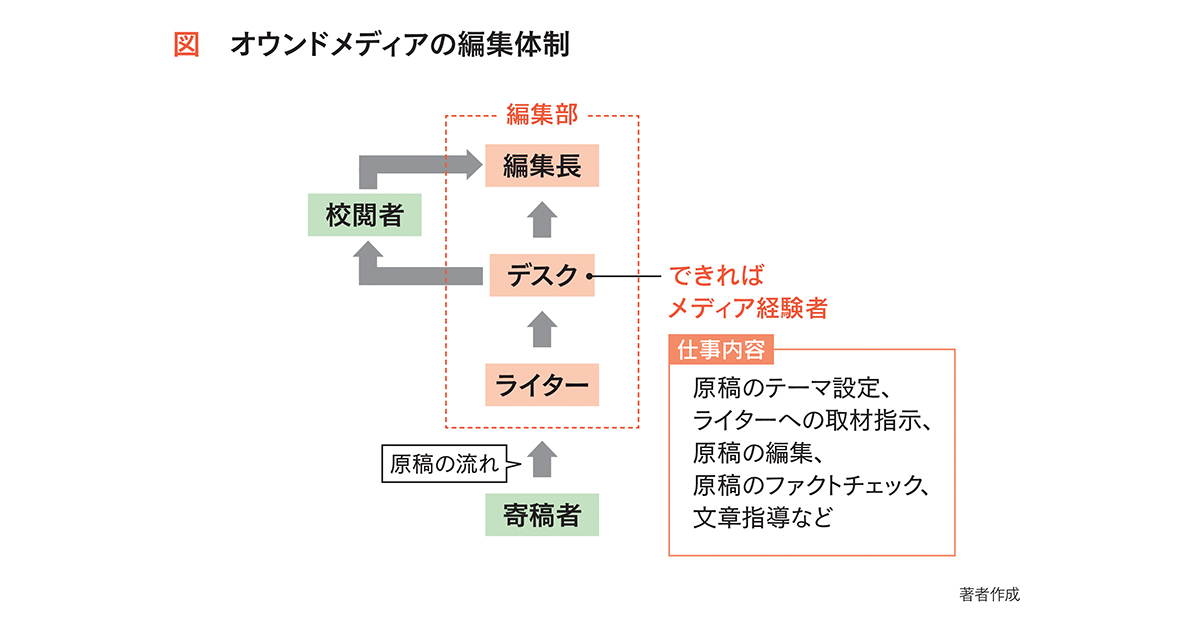

自前のメディアを作って継続的にコンテンツを配信していくには「編集部」を組織する必要がある。企業サイトの管理は広報が担当しているケースが多いが、その延長でニュース仕立ての記事やコラムなどを発信していくには限界があるからだ。広報が編集部員を兼務する形にするにせよ、責任の範囲を明確化し、分業してコンテンツを作る体制を整えなければならない。

その際、多くの人が真っ先に考えるのは「書き手(ライター)」の確保だろう。社内に「書ける人」がいるかどうかは、確かに重要な問題だ。足りない場合はフリーライターなど外部委託先を探す必要が出てくるかもしれない。

しかし、順序からいえば真っ先に探すべきはライターではない。その前に信頼できるエディター(編集者)を確保すべきなのだ。

まず招くべき人材は

最低限の機能を持った編集部の体制を考えてみよう。まず、全体の方向性を決める編集長を決めなければならない。金に糸目をつけず本格的なメディアを目指すのであれば、外部から腕利きの人材を招くべきだろう。ただ、そこまで力を入れない場合は広報部門のリーダー格などが兼務してもよい。このポジションは自社の経営上のニーズを踏まえた判断ができなければならないからだ。

もちろんライターも必要になる。これも一部はフリーライターを雇うことになるが、全てを外部人材でまかなおうとすれば予算的に厳しいケースが多いだろう。筆者の知っている範囲でも、社内で腕に覚えがある人を探したりプレスリリースなどを書き慣れている広報が兼務したりして補う例が多い。

しかし、その場合に問題になるのはコンテンツの質だ。社内でそれなりに実力のある人を確保できたとしても、「商品としての文章」を書いた経験はないだろう。

そこで鍵を握るのが、編集長とライターの間でコンテンツを編集するデスクというポジションだ。もし「外部人材を一人しか雇えない」という条件であれば、筆者なら...