コロナで仕事の棚卸しが進んだ、そう語る著者。「選択と集中」は記事の内容にも及ぶ。「発表記事ではなく、もっと独自記事を書きたい」。そう求める記者たちに広報担当者はどんな情報を提供できるだろうか。

「夏になれば感染拡大も収まるのでは」──。春先にあったそんな期待も空しく、気が付けばコロナ禍が続く中で年末が迫ってきた。今回は少し気が早いかもしれないが、この1年で記者と広報の関係がどのように変化したのか振り返ってみたい。

コロナで広報への依存度高まる

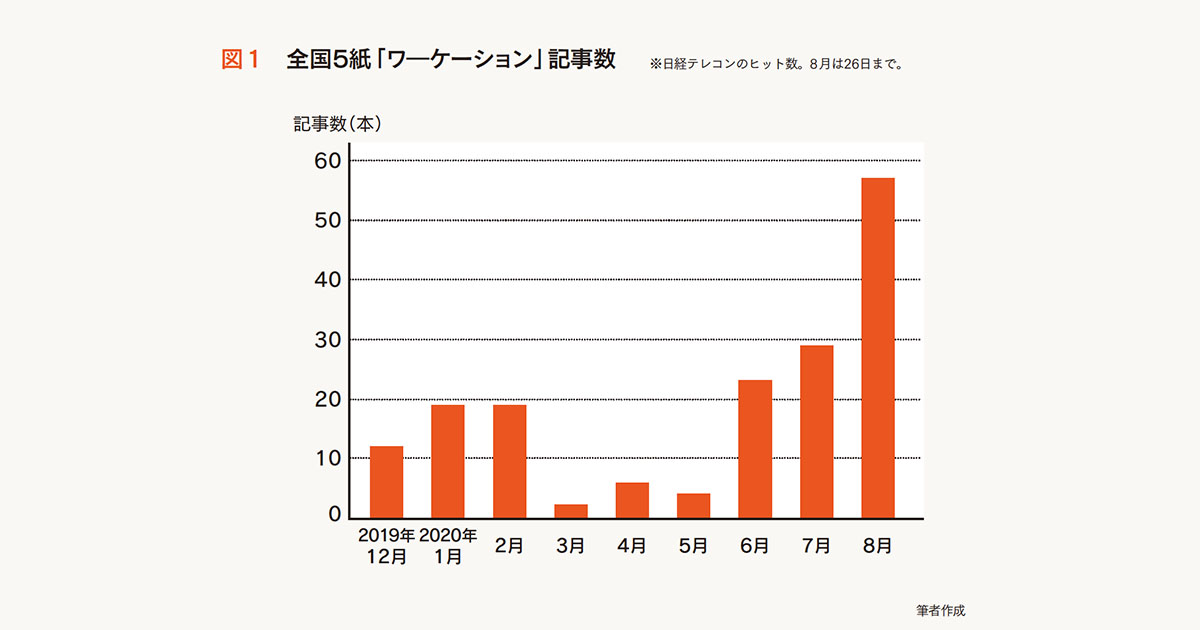

今年は、新聞もテレビも話題は新型コロナ一色だった。全国5紙の記事をデータベースで調べると、ピークの4月には約4万4000本の関連記事が掲載されている。9月と10月は2万4000本程度で落ち着いているが、企業の業績から米国大統領選挙まで、あらゆるニュースが新型コロナと結びつけて報じられている状況は変わらない。

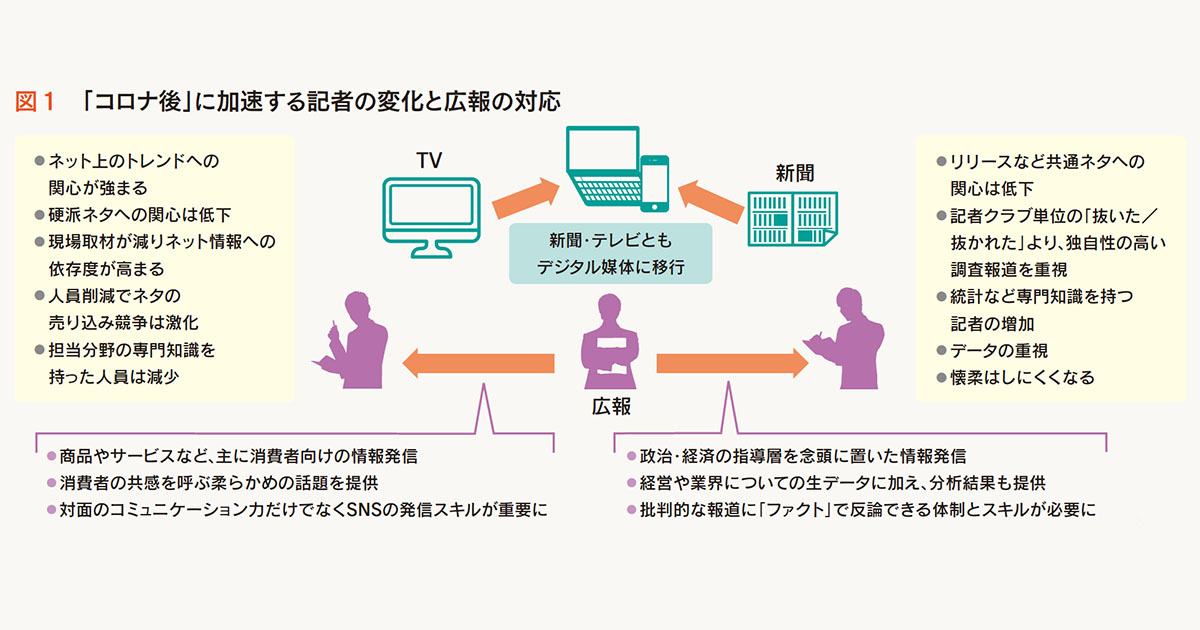

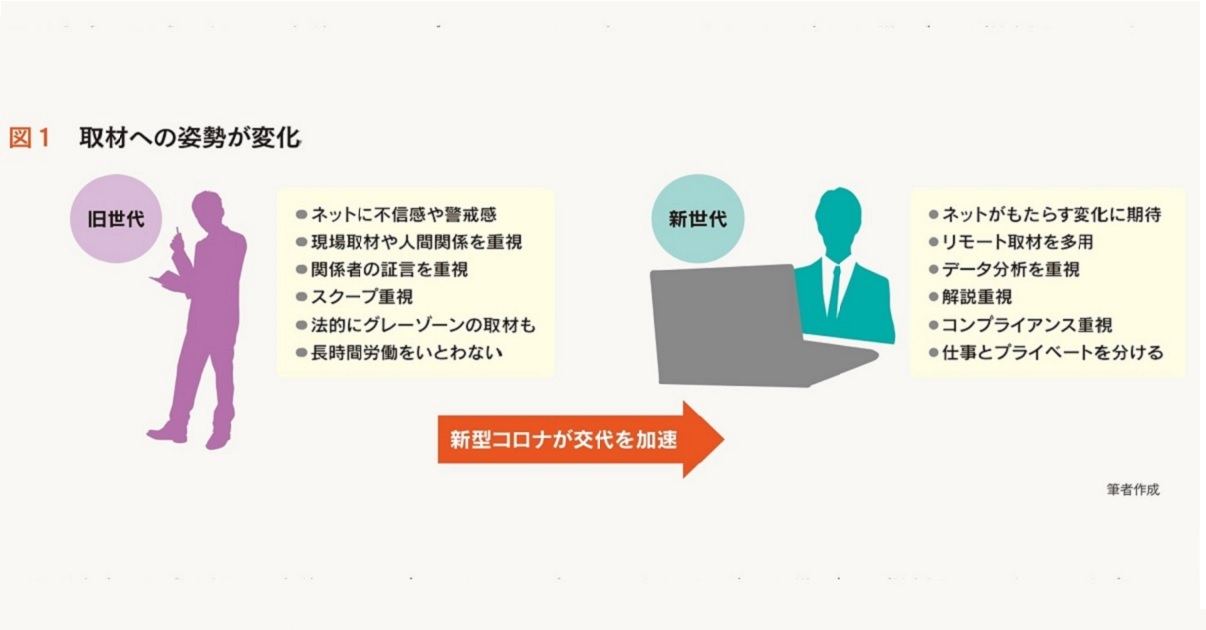

コロナ禍は記者たちの仕事の仕方にも劇的な変化をもたらした。中でも大きかったのは、インターネットを使った「リモート取材」を一気に普及させたことだ。過重労働への反省から「働き方改革」の機運が高まっていたことも、この流れを後押しした。やや大げさに言えば業界の文化自体が転換期を迎えつつある。

具体的には何が起きているのか。実は、足元ではニュースソースとしての広報への依存度が高まった。プレスリリースや記者会見などを元にした、いわゆる「発表記事」が増えているのだ。「発表」というキーワードを含む記事は、例年100本当たり19本前後で推移してきた。ところが、今年は25本を超えている。感染者数などコロナ関連の当局発表が増えたことも一因だが、現場取材が難しくなったことが影響したのは間違いない。

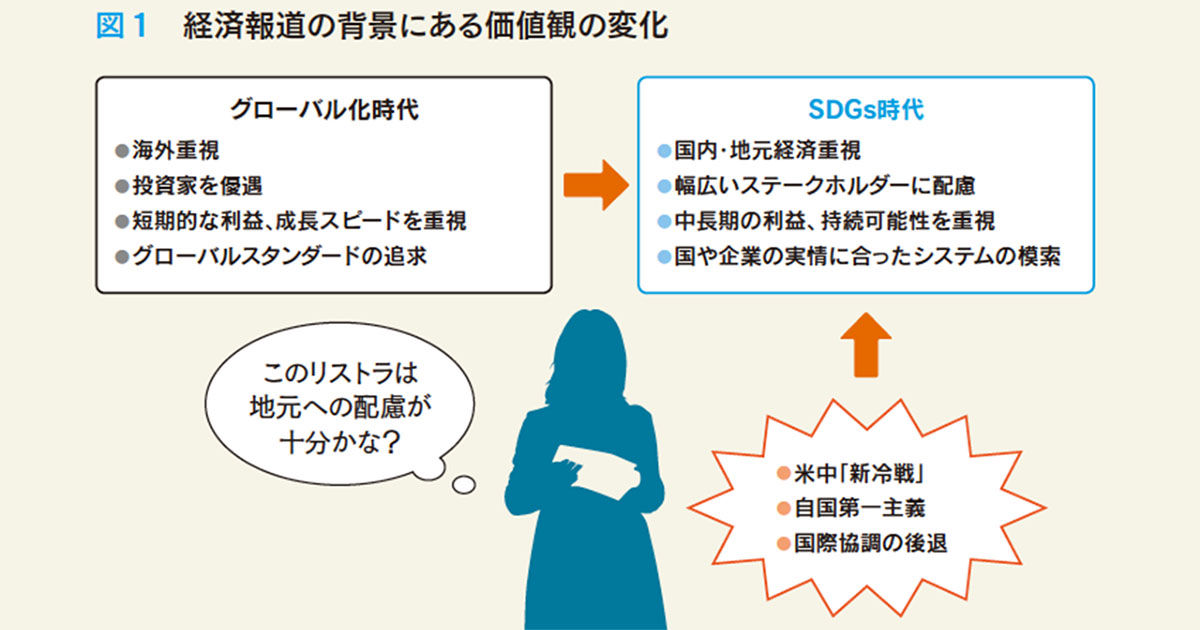

従来、企業や役所の発表に頼りがちな日本のマスコミに対しては「発表ジャーナリズムに陥っている」という批判が向けられてきた。近年はそうした姿勢を改め、独自の問題意識や取材でニュースを発掘する「調査報道」を重視する機運が高まっている。コロナ禍は、そうした取り組みに水を差す形になってしまった。

ただ、取材に制約が増えたことで、逆に従来の仕事の「棚卸し」が進んだ面もある。記者と話すと、仕事の効率化が進んだという前向きな評価も耳にする。「対面取材が必要なケースと、そうでないケースを意識するようになった」というのだ。これは、筆者自身の実感とも一致する。

記者業務の「選択と集中」

そもそも日本の記者は、欧米などに比べ幅広い業務を担当してきた。例えばプレスリリースの処理や、記者会見の速報などは中堅の記者でも普通にこなしている。しかし欧米のメディアでは...