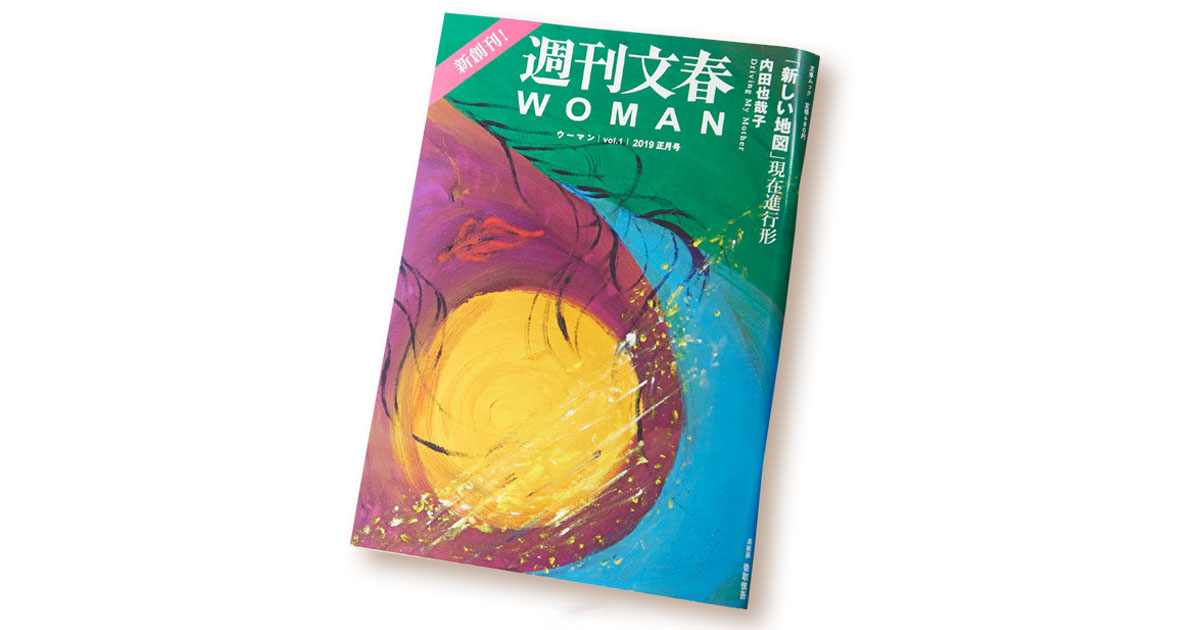

2016年のパイロット版が10万部を完売した『週刊文春WOMAN』が、2018年末に定期刊行化。表紙画を「新しい地図」プロジェクトの香取慎吾が手がけたことでも話題となった。同誌の井崎彩編集長に、女性向けの週刊文春を企画した意図や今後の展望を聞いた。

文藝春秋『週刊文春WOMAN』編集長 井﨑 彩(いざき・あや)氏

1975年東京都生まれ。1999年に早稲田大学政治経済学部を卒業し、文藝春秋入社。以来、『文藝春秋』『週刊文春』『CREA』と雑誌編集ひとすじ。2014年、子持ちの女性として初めて『週刊文春』特集班デスクに。2016年に『週刊文春WOMAN』のパイロット版を発案し、編集。『CREA』副編集長を経て現職。

女性誌のノウハウを文春へ

──『週刊文春WOMAN』は、2016年の元日にセブン‐イレブン限定でパイロット版が発売され、10万部を完売しました。当初はどのような狙いがあったのでしょうか。

私は『文藝春秋』『週刊文春』といういわゆるジャーナリズム誌と女性誌の『CREA』を行ったり来たりしてきた珍しいキャリアでした。とはいえ『CREA』に骨を埋める覚悟をしていた39歳の時に、『週刊文春』特集班デスクの辞令が下ったんです。まさに青天の霹靂。

2014年から16年まで2年間在籍していましたが、当時はジャーナリズム一筋でやってきた優秀なデスク、記者に囲まれて「私がここにいる意味ってなんだろう」と日々悶々としていましたね。ちょうど"女性活用"という言葉が世に出てきたころだったんですが、さめた目で見てました(笑)。そんな時に社内で増刊プランの募集があり、企画書を提出したことが『週刊文春WOMAN』の始まりです。

文春は男性週刊誌と思われがちですが、実は読者の半分近くは女性です。世の多くの女性誌よりも圧倒的多数の女性読者がいる。ただ、健康やお金など実用記事の主たるモデルケースはやっぱり男性になりがちです。ならば、文春テイストを活かしつつ、女性の視点、興味に即した雑誌をつくったら読者がいるのではないか。女性誌のノウハウも知っている私だからつくれる雑誌があるのではないかと思いました。

節約主婦、キャリア女性……女性誌は細かくターゲットが分かれすぎていて、逆にどれにもピンとこない女性が増えています。『週刊文春WOMAN』ではあえて読者ターゲットは定めず、「女性の誰もが気になるけれど、メディアで深掘りできていないこと」を取り上げていこうと思っています。

──大きな反響を受け、3年後の2018年末に定期刊行(正月・GW・お盆の年3回)に至りましたね。今の時代に雑誌を創刊するというのは珍しいことです。

『CREA』に戻って副編集長を務めていたのですが、2018年初夏に「週刊文春WOMANの定期刊行化を目指してもいい」という話が上層部で浮上したようです。再び青天の霹靂だったんですが、そこからは半ば強引に「もう1回やるからには定期刊行物に」「年3回出します」と捻じ込んでいきました(笑)。

編集部は何人ですか?とよく尋ねられるんですが、専従は1人。社内ベンチャーのようなものです。社内で仲の良い人に「手伝って」と泣きついたり、時々上司に呪いのようなメールを送ったりしてました(笑)。

2018年12月に文春ムックとして発売した『週刊文春WOMAN』(2019年正月号)。

「新しい地図」を描く場所として提案

──表紙は香取慎吾さんが手がけ、巻頭の新春スペシャル対談には「新しい地図」の3人が登場しています。今回、彼らに依頼したのはなぜですか。

一番初めに決めたのが表紙画の案でした。アートディレクターと「絵だけでなく、生き方も新しい感じがする人がいいよね」と話し合っていたとき、2人して「香取さん?」と名前が出たのがきっかけです。

新しい地図の3人は平成を代表するスターでありながら、40代ですべてを失うかもしれない決断を下しました。一方で、非常に楽しそうに新しいチャレンジをしている。その生き方が純粋にいいなと。まさに新しい地図を描く場として誌面を使っていただけたらと思いました。

──世間では「SMAP解散騒動の発端が文春だっただけに驚いた」という声も多かったですね。

もちろん依頼前は賭けのような気持ちではありましたが、快く引き受けてくださって。スペシャル対談のうち、萩本欽一×香取慎吾、阿川佐和子×稲垣吾郎の2本は文春からの転載です。新規で取材した草彅剛さんの対談相手はSMAPと縁の深い笑福亭鶴瓶さんに依頼しました。

鶴瓶さんは「自分がやるからにはここまでは聞かないと、世の中が満足しないだろう」という思いもあったのか、かなり踏み込んで聞いてくださいました。横で聞いていて「どれだけ文字にできるんだろう」と思ったくらいです。しかし、文春は「ここは書かないでおこう」という忖度のないところが強み。ほぼそのまま載せているので、時代の証言としても貴重だったと思います。

根底にあるのは"自由な心持ち"

──スクープの新しい形と言えそうですね。

そう言っていただけるとありがたいです。スキャンダルを暴くのは文春がやっていますから、『週刊文春WOMAN』は、話題の渦中にいる当事者に、ご自身の言葉で自由にモノを言ってもらうような雑誌でありたいと思っています。

──様々な人が自由に意見を言える雑誌にしたい、と。

『文藝春秋』を創刊した作家の菊池寛は、創刊の辞で「私は頼まれて物を云うことに飽いた。自分で考えていることを、読者や編集者に気兼なしに、自由な心持で云ってみたい」と述べましたが、『週刊文春WOMAN』の連載陣はまさにそんな感じです。

例えば内田也哉子さんの連載。次回のGW号では、也哉子さんが谷川俊太郎さんと対談しているのですが、対談の場に私は同行しませんでした。也哉子さんの発案で、ひとりで会いに行き好きなように話して原稿を書くという、ちょっと変わった流れです。2時間半も話したということなので、横で聞きたかったなぁとは思いましたが(笑)。編集者がいないからこそ踏み込んだ内容をゆったり話せたんだろうと思います。

今後も、様々な部署での経験を総動員しながら、常識にとらわれずに人間の面白さを描く雑誌をつくっていきたいと思います。

Q. 休日の過ごし方は?

創刊号をつくっていたときは、「果たしてできあがるのだろうか」と思いながら必死でつくっていたので、仕事以外ほぼ何もしていません。長男にも「高校生なんだから朝ごはんは自分で食べて」と(笑)。普段の休日は、次男の少年野球の練習当番があったり、録画がたまったテレビをチェックしたり、たまにライブに行くこともあります。

Q. どんな学生でしたか?

根暗です。高校時代はサッカーの追っかけでした。Jリーグ発足前で、ファンも少なかった時期です。クラブ事務所に電話して練習の開始時間を教えてもらったり、雑誌や本を読み漁ったり。今と変わらないですね。そのころ、学校の図書館で選手の人間性に迫るスポーツ誌を見つけ「なんていい雑誌!」と思ったら、文春の『Number』でした。

text/小谷紘友 photo/杉能信介